ICTを活用した「予想」と「考察」 【理科の壺】

理科で自分の考えと他の人の考えを交流する場面は様々ありますが、今回は予想と考察の場面について取り上げます。可能な限り、子ども自身が疑問に思ったことを自分の力で問題解決できるようにしたいですね。そのために先生は、子ども自身が「問題は何か」「自分はどう考えているのか」「自信があるのか」「ほかの人はどのように考えているのか」などの環境づくりに徹したいものです。

これまで1人1台端末がなかったときは、時間的な制約から全員の考えを交流するのは無理でした。しかし、1人1台端末を持つことで、子どもたちの交流のさせ方も変わりました。今回は端末を使ってどのように意識化させるのかといった工夫が紹介されています。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/埼玉県公立小学校教諭・鈴木和弥

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.子どもに「予想」と「考察」の必要感を持たせたい!

理科の学習にとって欠かせない「予想」と「考察」。しかし実験の多い単元の中で、「予想」と「考察」では何をしたらいいのかと悩んだり、時間がなくて疎かになったりしている先生も多いのではないでしょうか?

子どもに予想と考察の必要感がもたせられない。ノートに書かせたけど、看取る余裕がない。子どもの考えをどうやって全体共有したらよいか分からない。そんな先生のためにICTですぐできる「予想」と「考察」を紹介します。

2.すぐできるICT「予想のコツ」

予想は問題に対して自分の立場を明確にするものです。問題を自分ごとにしなければ、実験をしても実感がわいてきません。

「自分はこう考えたけど、実際はどうなのだろう?」

と思わせるために大切な場面となります。そんな「予想」場面でICTを使ってみましょう。

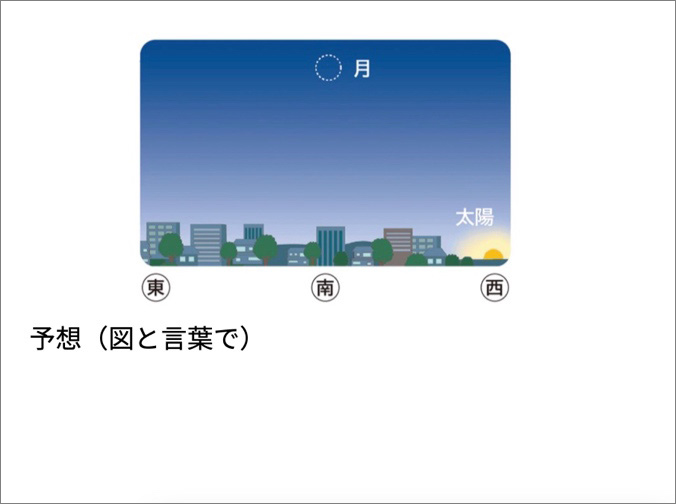

今回は、6年「月と太陽」での活用例をお示しします。

【流れ①】予想のワークシートをICTで配信する

紙のワークシートでは、配っているだけで時間をロスします。ICTで配信すると、ほんの数秒で全員の子どもにいきわたります。実験で忙しい理科にはもってこいです。

また紙のワークシートでは、印刷した際にせっかくの図や写真が白黒でかすれてしまうことがあります。ICTでは、図や写真もすべてカラーで配信できます。他にも子どもが図を拡大したり、自分で色を付けたりすることも容易です。支援の必要な子どもにとっても取り組みやすくなります。デジタルなワークシートで、子どもが思考することに時間を使っていきたいですね。

下の図は、配信する子どものワークシートのイメージです。

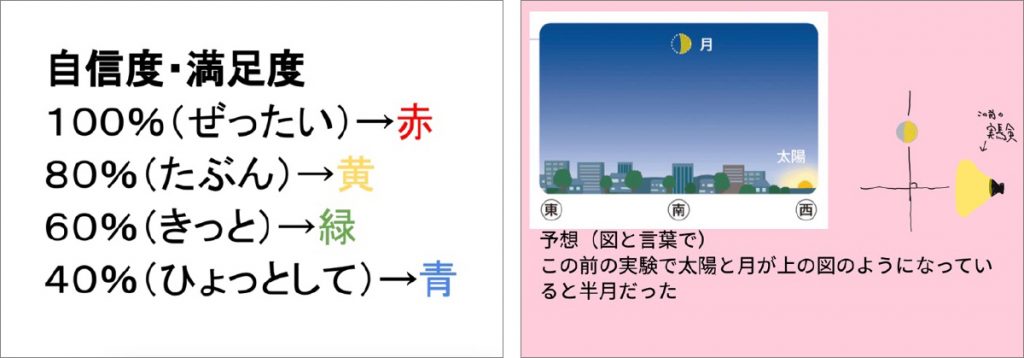

【流れ②】自分の考えに「自信度」を付ける

【流れ③】グループで予想を伝え合う

ツールによっては、子ども同士で考えを送り合う機能が付いています。送りたい相手を決め、自分のスライドを送ることができる機能です。この機能を使い、グループで予想を共有します。児童は、他の人の考えを自分の端末で見ることができます。友達のノートやワークシートがよく見えないということがなく、しっかり話し合いができます。

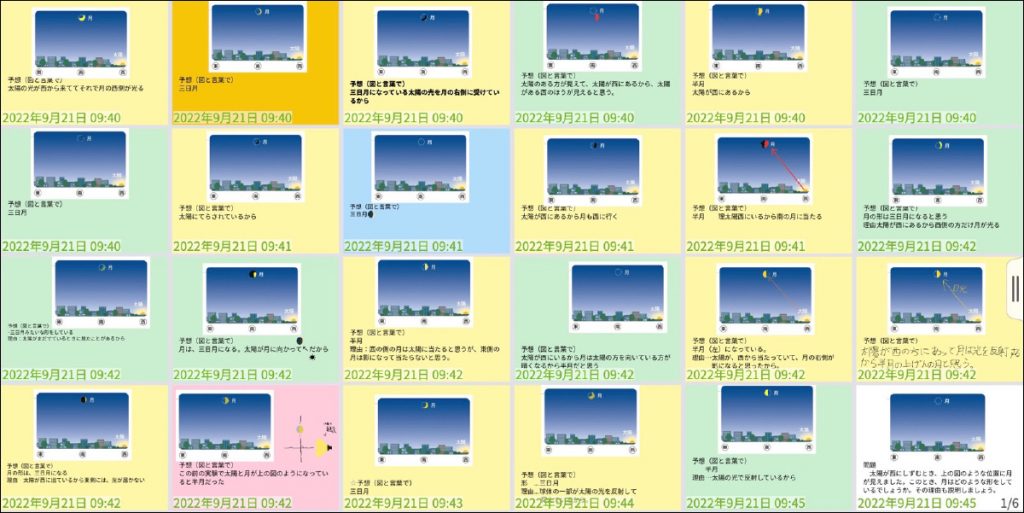

【流れ④】ワークシート回収は提出機能で一瞬 そのまま全体共有!

ICTでは、子どもの入力したスライドを瞬時に提出、回収することができます。今までは教室中をかけまわって子どものノートを見ていたのが、画面を見るだけで全員の考えを看取ることができます。

上の図を見ると、一目で自信のある子ども、自信のない子どもが分かりますね。実験前に自信のない子どもを把握しておくことで、実験中の手立てにつながります。そして数人を指名し、「どうして、そう考えたのかな?」と発表させます。様々な考えを共有することで、子どもの視点を広げられます。子どもの実験への意欲が高まったところで、実験に入りましょう。

ここでのポイントは、子どもだけでの確認で終わらせないことです。しっかりと先生が押さえるべきところを取り上げて、クラスの子どもたち全員と確認をしましょう。