小3体育「 ゲーム(ベースボール型ゲーム)」指導アイデア①

文部科学省教科調査官の監修による、小3体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「ゲーム(ベースボール型ゲーム)」の単元を扱います。

執筆/高知市立横浜新町小学校教諭・竹内宏慶

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

高知県公立小学校教頭 ・田所潤子

目次

単元名

楽しい! できそう! いっしょにハンドベースボール!

単元目標

●知識及び技能

ハンドベースボールの行い方を知るとともに、ボールを打つ攻めや捕ったり投げたりする守りなどの基本的なボール操作と、ボールの飛球方向に移動したり、全力で走塁したりするなどのボールを持たないときの動きによって、攻守を交代する易しいゲームをすることができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

規則を工夫したり、簡単な作戦を選んだりするとともに、考えたことを友達に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

ハンドベースボールに進んで取り組み、規則を守り誰とでも仲よく運動をしたり、勝敗を受け入れたり、友達の考えを認めたり、場や用具の安全に気を付けたりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

ハンドベースボールでは、ボールを打つ攻めや、捕ったり投げたりする守りに分かれて、集団対集団で友達と力を合わせて競い合うことの楽しさや喜びに触れられるように授業を組み立てます。

低学年でのゲームの学習をふまえ、中学年では、ゲームの楽しさや喜びに触れ、その行い方を知るとともに、基本的なボール操作とボールを持たないときの動きによって、易しいゲームをすることができるようにし、高学年のボール運動の学習につなげていくことが大切です。

また、運動を楽しく行うために、課題を見付け、規則を工夫したり作戦を選んだりすることができるようにして、課題解決のための活動を工夫するとともに、規則を守り誰とでも仲よく運動をしたり、友達の考えを認めたり、場や用具の安全に気を付けたりすることなどをできるように指導することが大切なポイントとなります。

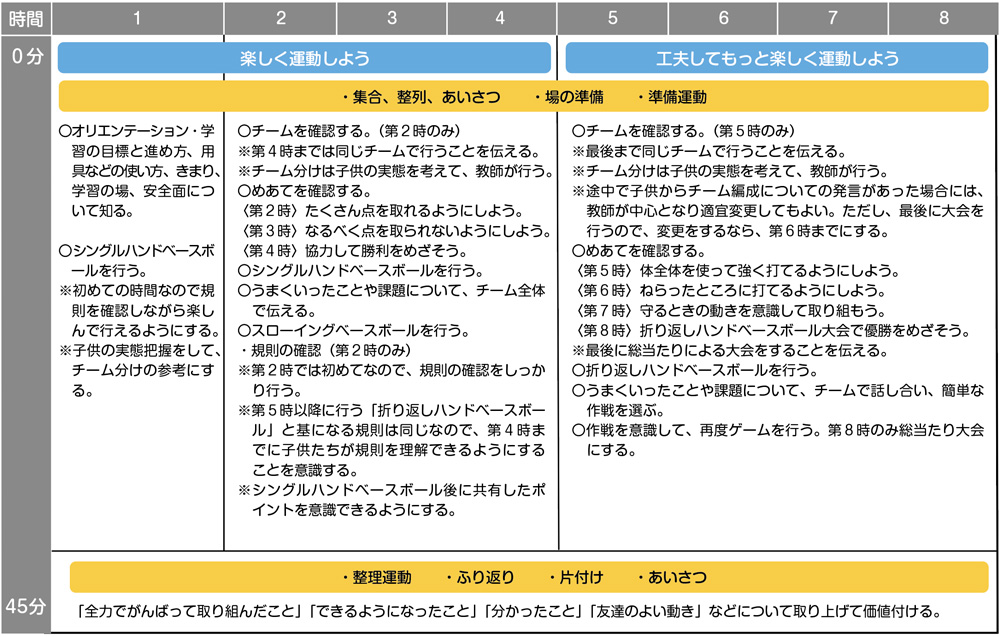

単元計画(例)

楽しく運動しよう

易しい簡単なゲームをしよう

楽しい! できそう! いっしょにもっと! といった気持ちを大切に

楽しく運動するためには、ボールを捕ったり投げたりする基本的なボール操作を身に付けることや、規則をしっかり理解して、点を取ったり、協力して守ったりすることが大切です。

まずは、規則が分かりやすく、ハンドベースボールに必要な動きを簡単に楽しく身に付けることができる「シングルハンドベースボール」から始めましょう。

慣れてきたら、「スローイングベースボール」として、得点を取れるコーンを増やして行ってみましょう。ボールをフェアグラウンド内に投げ入れたり、得点をめざしてコーンやベースに向かって全力で走ったりする楽しさを感じられるようにしましょう。

攻める側はどうやったら点がたくさん入るか、守る側はどんな作戦にしたら点を取られないようになるかを考えながら、チームで協力してゲームをする楽しさや喜びに触れられるようにしましょう。

安全のポイント

・身体接触を防ぎ、進塁を易しくするために一方向のコーンを回る場を基本としましょう。

・投げる前には全体に声をかけ、全員が見ているときに投げましょう。

・守っている子供どうしの接触を避けるため、「任せて」や「お願い」といった声をチームでかけ合いながら守るように指導しましょう。

・子供が自分たちで準備を行えるように、用具などの設置の仕方について、ていねいに説明しておきましょう。

●シングルハンドベースボール

ゲームの規則

小3体育「ゲーム(ベースボール型ゲーム)」指導アイデア②

「工夫してもっと楽しく運動しよう」はこちら

イラスト/高橋正輝