犯罪から子どもを遠ざける景色解読力!最善の防犯対策とは

小学生を狙った犯罪が絶えない昨今、学校はどうやって子供たちを犯罪から守ればよいのでしょうか。防犯ブザーを持たせ、不審者を見たら「逃げましょう」「叫びましょう」では、犯罪をなくせません。世界各国の防犯の事例調査から、『犯罪機会論』に基づく『景色解読』を用いた、本当に効果を期待できる犯罪防止を研究している立正大学教授の小宮信夫先生に、今、学校がとるべき防犯指導について教えてもらいました。

監修/立正大学教授・社会学博士・小宮信夫

撮影/大庭正美

目次

間違いだらけの日本の防犯教育

学校での防犯指導でよく使われている標語「いかのおすし」。「行かない、乗らない、大きな声を出す、すぐ逃げる、知らせる」は、犯罪を起こそうという人に出会った場面を想定した対策です。しかし、実際に子供が連れ去られるような場合、多くは、無理やり連れて行かれたわけでなく、騙されて連れて行かれるのです。そういう犯罪者は、外見が「いかにも不審者」ではなく、一般の人と見分けが付きません。つまり、これでは犯罪を未然に防ぐことはできないのです。

「サッカーなど球技スポーツの防御理論に、マンツーマン・ディフェンスとゾーン・ディフェンスがありますね。犯罪学もそれと似ていて、犯罪は人が起こすものだからと捉える『犯罪原因論』と、犯罪を起こしやすい場所があるからと捉える『犯罪機会論』があります。日本の防犯対策は『犯罪原因論』をとってきましたが、防犯の先進国では『犯罪機会論』が重視されています。防犯の対象は、人ではなく『場所』。見守り活動もパトロールも、不審者ではなくて場所が対象。これが『犯罪機会論』の考え方です」(小宮先生)

『犯罪原因論』とは

「犯罪を行う人に注目して、罪を犯すのはその人自身に原因があって、また何らかの動機があるからこそ犯罪が起きる」という考え方。犯罪の動機(=原因)を分析して、未然に防止するのは非常に困難。欧米でも70年代までは犯罪原因論に基づいた防犯対策をとっていたが、犯罪を減少させることはできなかった。

『犯罪機会論』とは

「犯罪の発生場所は、犯罪の実行に都合のいい場所・景色である。犯罪が起きるのは、犯罪の機会(チャンス)があるから」と捉え、その機会をなくしていくことで防犯の実現を目指す。犯罪を起こそうという人がいても、実行に都合のいい場所(景色)がなければ、犯罪は起こらないという考え方。現在、世界の主流となっている最新の犯罪理論。

犯罪に巻き込まれないよう危ない場所を知る

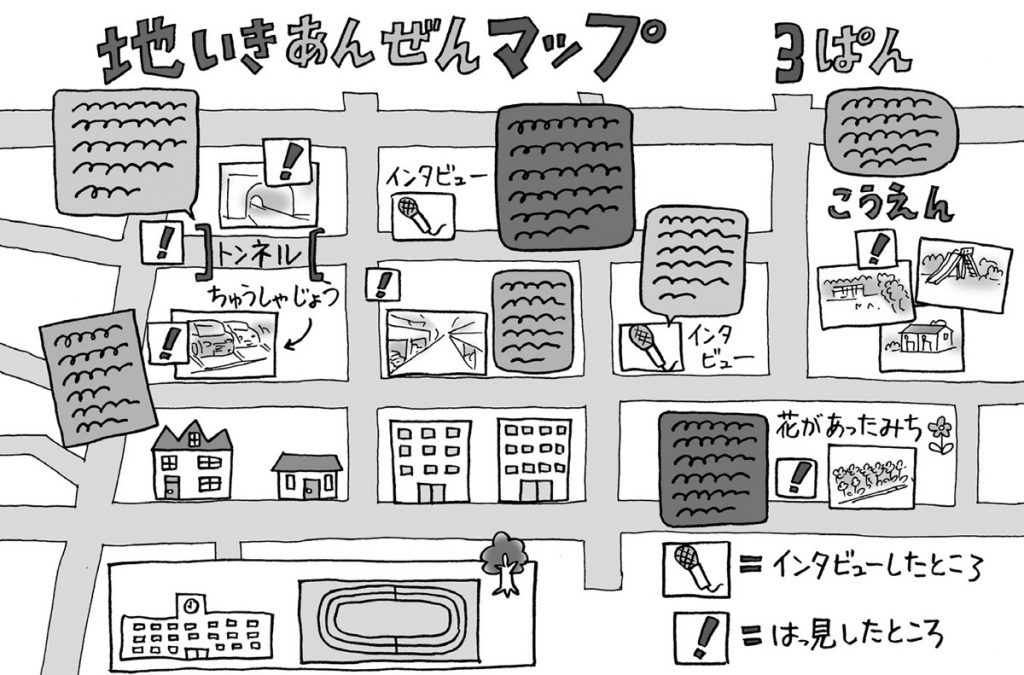

「学校の防犯指導として、『地域安全マップづくり』をするよう提唱しています」と小宮先生。犯罪に巻き込まれないためには、犯罪が発生しそうな場所を知って、近づかないことが防犯の第一歩。そのために、子供たちによる「地域安全マップづくり」を授業で行うことが効果的。しかし、学校での地域安全マップづくりは、しばしば間違った方向に行きがちと警鐘を鳴らします。

「文部科学省が定める『安全』のカテゴリーには『生活安全』『交通安全』『災害安全』の3項目があります。小学校の安全教育の授業では、このうち交通安全が全体の6割を占め、災害教育が3割、防犯を含む生活安全は1割程度にすぎません。交通安全のウェイトが高いのは、先生たちにある程度の知識があって指導しやすいからでしょう。したがって、学校で地域安全マップづくりを行うと、でき上がってくるのは『交通安全マップ』ということがよくあります。防犯を主にマップをつくっても、中身はいわゆる『不審者マップ』のようになってしまうことがよくあります」(小宮先生)

つまり、先生は犯罪機会論を理解して、地域安全マップづくりを指導することが大切なのです。