リレー連載「一枚画像道徳」のススメ #28 テニスボールに込められた思い|樋口綾香先生(大阪府公立小学校)

子供たちに1枚の画像を提示することから始まる15分程度の道徳授業をつくり、そのユニットをカリキュラム・マネジメントのハブとして機能させ、教科横断的な学びを促す……。そうした「一枚画像道徳」実践について、具体的な展開例を示しつつ提案する毎週公開のリレー連載。今週は樋口綾香先生のご執筆でお届けします。

執筆/大阪府池田市立神田小学校教諭・樋口綾香

編集委員/北海道函館市立万年橋小学校教諭・藤原友和

目次

ごあいさつ

みなさん、こんにちは。

大阪府・池田市で小学校の教員をしております、樋口綾香と申します。

「みんなの教育技術」では、国語やICTについての記事を書くことが多いのですが、今回は藤原先生にお声がけいただき、道徳の実践について書かせていただきます。

担任する5年生のクラスの子供たちは、道徳の授業を通して自分自身について見つめなおしたり、これから先どう生活していくかを生き生きと考えたりすることができる子供たちです。

今回の一枚画像道徳でも、多面的・多角的に考えを交流し、道徳のみに留まらず、探究的に学ぶ姿が見られました。

1 授業の実際〜テニスボールに込められた思い〜

対象:小学5年

主題名:相手の立場に立って

内容項目:B-7 親切・思いやり B-8 感謝

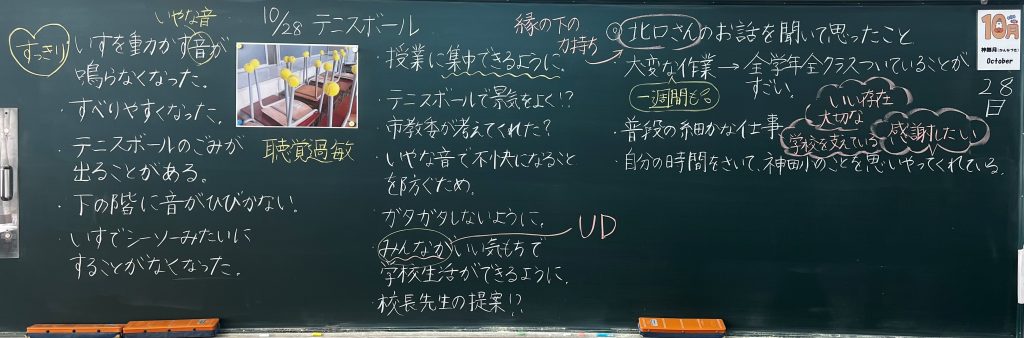

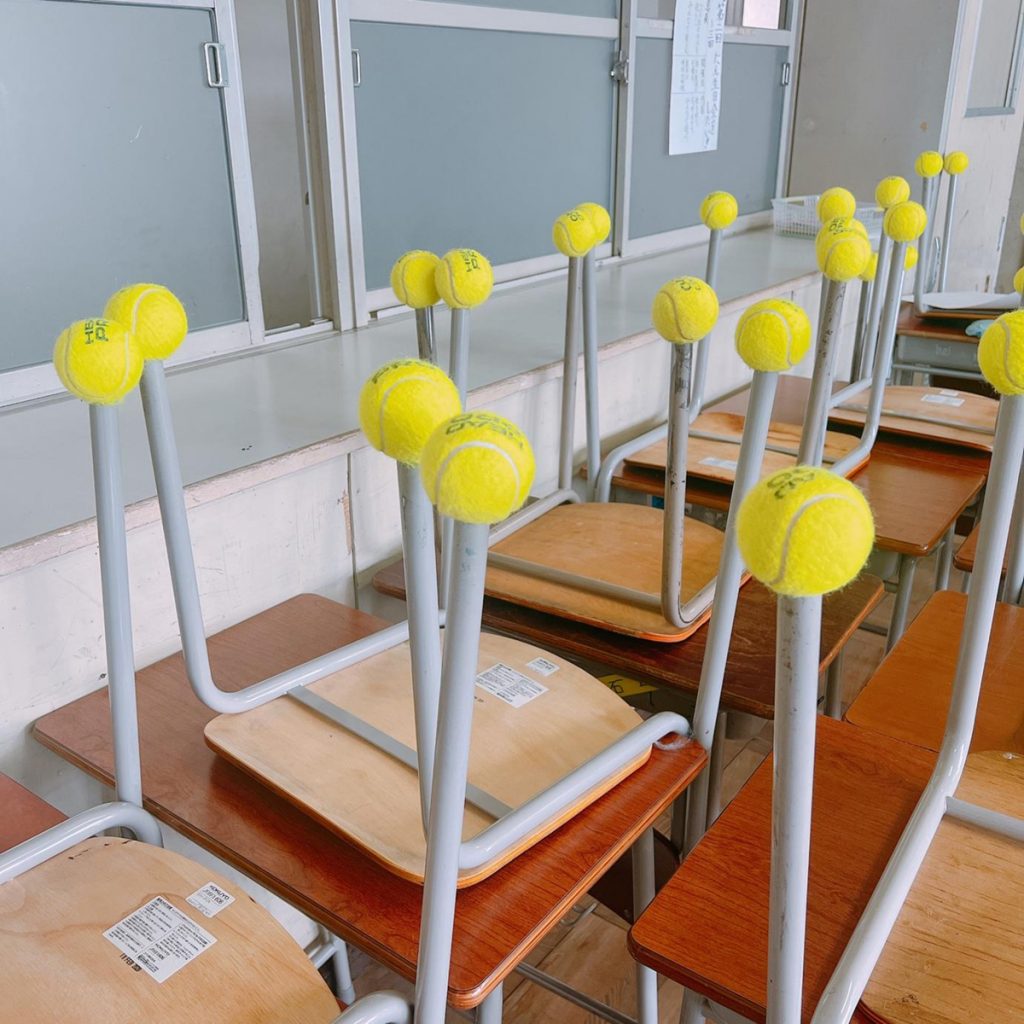

以下の写真を提示します。

電子黒板に大きく提示すると、「あ、椅子や」と子供たち。

「そういえば、夏休みに椅子の脚にテニスボールを付けたなあ。」と、夏休みに自主学習に来ていた子供たちが言います。

そこで、私は次の発問をしました。

発問1 このテニスボールが付く前と付いた後、どんな違いがあったかな?

「そういえば、なんで付いたんだろう」と口々につぶやいていた児童でしたが、思考を巡らしながら道徳ノートに次々と今と昔の違いを書き込み、発表しました。

●椅子を動かすときの嫌な音が鳴らなくなってすっきりした。

●椅子が滑りやすくなった。

●テニスボールにゴミが溜まることがある。

●下の階に音が響かなくなった。

●椅子でシーソーみたいに遊ぶことがなくなった。

発表を聞きながら、「そうか、音を無くすためだったのか」といった発見や、「シーソーみたいにできなくなったこと、今気付いた! 安全だね!」と驚きを口にする子供もいました。

そして、私は、二つ目の発問をしました。

発問2 誰が、どんな思いでこのテニスボールを付けることを提案したのだと思いますか。

●先生たちが授業に集中できるように付けた。

●教育委員会が自分たちのことを考えてくれた。

●嫌な音で不快になることを防ぐために。

●椅子がガタガタしないように。

●みんながいい気持ちで学校生活が送れるように。

●校長先生が考えた。

二つ目の発問をするまでは、「誰がテニスボールを付けるように提案したか」なんてことは、考えたこともないという様子でした。

しかし、発問1で考えた椅子にテニスボールが付いた利点から、自分たちのことを思って誰かが提案してくれたのだと考え、周りの人の思いを想像していきました。

説明

ここで、次のように説明しました。

●椅子の音が原因で、教室で授業を受けられない人がいたこと。

●「聴覚過敏」といって、他の人がそれほど気にしない音でも過敏に反応したり、不安になったりすることがある特性をもった人がいること。

●テニスボールは、地域から寄付で2000個もらったこと。

●テニスボールには25ミリのドリルの穴があいており、校務員さんが1週間かけて作業してくれたこと。

この説明を聞くと、子供たちは、「聴覚過敏」以外にも、さまざまな感覚過敏があるのではないかと考え始めました。

嗅覚や視覚など、目に見えて分かる障害ではないけれど、困っている人が近くにいるのではないかと。

私はそれらの子供たちのつぶやきを拾いながら、学校の給食エプロンが2年前から個人持ちになったことを挙げ、柔軟剤によって頭痛を引き起こす子がいたことや、授業では赤や青のチョークを使わなくなったことを挙げ、色覚の多様性についても説明しました。

子供たちは、「誰かにとっての過ごしやすさが、自分にとっての過ごしやすさにつながっている」と気付きを深めていきました。

そして、道徳の教科書にある「UDって何だろう」(『新・みんなの道徳5(学研)』)の教材へとつなげました。

また、子供たちは、校務員さんの仕事についても、

●縁の下の力持ち。

●自分たちの学校生活を支えてくれているから感謝したい。

●安全を守ってくれている大切な存在。

●他にも自分たちのために行動してくれている人がいるに違いない。

と、考えを広げていきました。

最後に、校務員さんの仕事の様子や子供たちへのメッセージをインタビューした動画を見せました。