小2国語「あなのやくわり」板書の技術

今回の教材は「あなのやくわり」という説明文です。この単元は、いろいろな穴の役割について説明文を読みながら考え、最終的には身の回りの穴の役割について文章にまとめるという学習活動をしていきます。最初は、五十円玉の穴の役割について考えていきます。説明文の構造を押さえながら、子供たちが知っていることと文章に書かれた内容とを結び付けて考えられるような板書の工夫を紹介します。

監修/京都女子大学附属小学校特命副校長・吉永幸司

執筆/大阪府公立小学校教諭・岡本美穂

教材名 「あなのやくわり」(東京書籍)

目次

単元の計画(全8時間)

1 学習の見通しを立てる。

2 「はじめ」「中」「おわり」の3つに分け、書かれていることを確かめる。

3 五十円玉の穴について考える。

4 コンセントに差し込むプラグの先の穴について考える。

5 植木鉢の底について考える。

6 しょうゆさしの穴について考える。

(③から⑥段落 それぞれのものに穴が開いている理由や説明の仕方を考える )

7 身の回りの穴の役割を考える。

8 考えたことを文章にまとめ、お互いに読み合う。

板書の基本

板書を考える前に大事なことは、「教材研究」を行うことです。

過程として、

1 本文を読み込む

↓ 書き込み 自分で考える

2 板書計画を立てる

を行います。

1 本文を読み込む

本文のコピーを用意します。どの教科もそこからスタートです。そして、書かれている文、挿し絵、表を読み込みます。「この単元は特に大事にしたい」と思ったり、公開授業を行ったりする単元の場合は視写することもあります。

本文に、

・問題を自分で解き、答えを書く。

・気になった言葉に印を付ける。

・核(大事)だと思う言葉を探す。

・辞書で意味を調べてメモする。

・「変だ」「おかしい」と思う言葉を探す。

・「挿絵」「グラフ」「表」に着目する。

これらを書き込み、それについてまとめていきます。

また、最近、国語の教科書などでは、「手引き」など、その教材の取り組み方を本文の後に載せている場合も多く見られます。そこも必ず自分の答えを準備します。

2 板書計画を立てる

●板書計画で考えるべきこと

1 教科書のどこを1時間の授業で扱うのか。

2 大きな発問はどうするのか。

3 深める発問はどうするのか。

4 毎回の授業のたびの子供の反応を予想。

授業を組み立てるときには、毎回、この4つのことを考え、準備します。そして、それをノートにメモします。

●ノート指導を意識した板書計画を

「何を、どこに、どのように書くか」を考えましょう。それが、板書計画です。

また、公開授業前などは、実際に黒板に書いてみることもおすすめします。この時期に「板書計画」を立てたり、予想板書を書いたりするのは、一人一人の子供の学びに責任感と存在感をもたせる授業を目指しているからです。

だからこそ、板書計画では、

・子供の考えを黒板の中に位置付ける。

・子供のノートを意識して書く。

・学習したことの証として、学習過程や結果がわかるレイアウトにする。

ことが大切です。

具体の姿を思い描くことができるかがポイントになってきます。

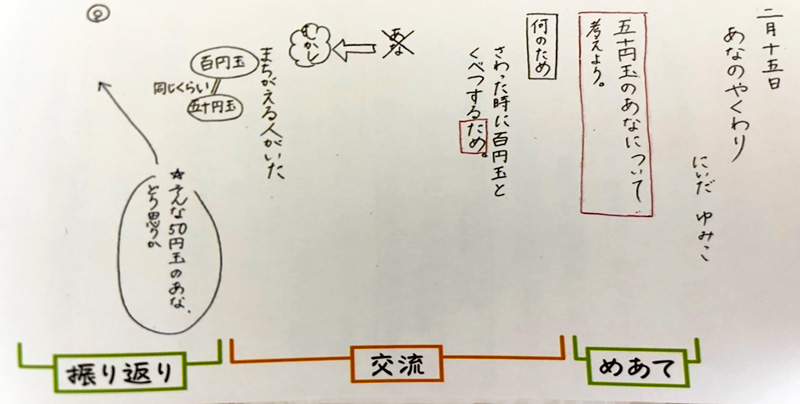

板書計画では、図のように板書の真ん中に「子供の交流意見」を書き込むことで、書く側の混乱がなくなってきます。