コミュニケーションに必要な「授業ライブ力」とは【菊池省三流「コミュニケーション科」の授業 #12】

教師と子ども、子ども同士のコミュニケーション不足こそ今の学校の大問題! 菊池省三先生が、1年間の見通しを持って個の確立した集団、考え続ける人間を育てる「コミュニケーション科」の授業の具体案と学校管理職の役割を提示します。

第12回「コミュニケーション科」の授業は、<コミュニケーションに必要な「授業ライブ力」とは>です。

目次

アンビシャスなプラスのアプローチが大切

全国の学校を回る中で、荒れた学級を目にすることがあります。これまでの私の経験から、荒れた教室を立て直すためのアドバイスを求められることも多々あります。

その場合、私は実際に学級を見せてもらい、担任や管理職から、どのような体制を組み、どう対応してきたのか尋ねますが、その場を収める対症療法的なかかわり方をしている学校が少なくありません。その結果、教師も子どもも、体と表情が硬くて動きが遅く、重い雰囲気が立ちこめた教室になっています。

荒れた学級を立て直すには、教師と子どもが信頼し合う関係性を築き、温かい空気があふれる、“柔らかくて早い”学級づくりが必要不可欠です。そのためには、教師はアンビシャスなプラスのアプローチをすることが大切であり、そういう心構えと技量を持たなければなりません。

目先の点数にばかり目を向けるのではなく、温かい人間関係を築く学級をつくるためには、各教科の軸になる「コミュニケーション科」がより一層必要になると考えています。

笑顔からスタートするプラスのサイクル

子どもたちに「対話とは何か」を尋ねると、「自分の意見を言い、相手の話を聞く」という一往復だけの活動をイメージすることが少なくありません。授業の中で、1回往復するだけの浅い話し合いしかしてこなければ、そういう印象を持つのも当たり前でしょう。そもそも教師自身が対話の本来の目的を理解せず、単にテーマに沿って子どもたちに意見を交換させ合うだけの活動になっている授業も多く目にします。

コミュニケーションも同様です。「みんな仲良く交流する」という浅いかかわり程度で「コミュニケーションがとれている」と満足している教室も少なくありません。

対話・コミュニケーションとは、一人ひとりが自分の意見を持ち、相手の意見に耳を傾け、お互いの意見を練り合いながら、より良い解決策を見出していくことであり、民主主義の根幹になるものです。ときには、お互いの意見が対立することもありますが、話し合いが終われば、後に引きずらない。お互いの信頼関係があるからこそ、人と意見を区別し、より良い解決策を見つけていくことができるのです。一つひとつのコミュニケーションが重要な活動であることを、教師自身が肝に銘じなければなりません。

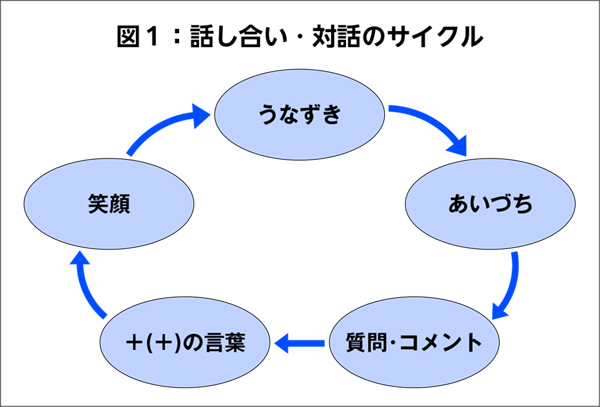

話し合い・対話のスタートは、笑顔です。笑顔で聞きながらうなずくうちに、「そうだね」「へえ」とあいづちも出るようになってくる。相手の話をよく聞くから、「もっと詳しく教えて」「どんな気持ちだった?」と質問も生まれてくる。「○○さんならではのアイデアだね」「私もやってみたいな」とプラスの言葉でコメントを返す。言われた○○さんも笑顔になる―というサイクルが生まれます(図1)。サイクルが重なるごとに、質も高まっていきます。

「愛」を絵や音楽で表現するように、言葉で表現したいとき、どんな言葉を使えば相手に伝わるだろうか。誰かに伝えたいという思いが、言葉を作り出す。相手を大切だと思うから、プラスの言葉で示そうと思う。それがコミュニケーションです。コミュニケーションのキモは、笑顔のサイクルで人とかかわり合い、それを伝える語彙力をつけること。この2つが根底となり、お互いを大事にし合う温かい人間関係を築くことが大切です。

こうした活動は、教師自身がそこに価値を見いださなければ、子どもたちには伝わりません。コミュニケーション力の知識や教育技術があるだけでは意味がないのです。