『情報ノート』で正しいことを見極めよう! ~教員のためのメディアリテラシー~

日々、わが国では多くの情報が流されています。わたしたちは限られた時の中で、情報を取捨選択して生きていますが、事実を正確に受け入れているか、自分が知っている知識は、はたして正しいのかと不安になることはありませんか? 児童生徒に情報を伝えていくために、教員としてのメディリテラシーは万全なのでしょうか。ちょっと立ち止まってみたいです。

【連載】マスターヨーダの喫茶室~楽しい教職サポートルーム~

目次

1 信用できるメディアは…

令和三年版情報通信白書(デジタルで支える暮らしと経済)によると、13歳から59歳までの国民の、実に9割以上がインターネットを利用しており、情報源として欠かせないものになっています。

しかし、情報の信頼度という点では、「信頼できる」と感じている人は、検索エンジンにおいて43.1%。最も信頼度の高かった専門情報サイトで45.1%。SNSに至っては15%と、インターネットは玉石混交のメディアであると、皆さんは受け止めているようです。

一方で、新聞(61.2%)、テレビ(53.8%)、ラジオ(50.9%)と、既存の大メディアに対して、多くの人が最も高評価の「信頼できる」を寄せています。

既存の大メディアは、その内外で幾多のチェック機能が働いていますし、専門的な話題は学識者の知見を背景にしていることが多いため、信頼が置けるメディアだという通念が形成されているのでしょう。

しかし、例を挙げるまでもなく、大メディアも完璧ではないという事例は、現在進行形で発生しています。

また、最近では「インフォデミック」と呼ばれる偽情報の拡散がしばしば起こっています。ウクライナ紛争ではフェイクニュースが度々出回っており(このサイトが参考になります)、これらを皆が嘘だと見抜けなかったら、大変なことになります。

インターネットの発達は、情報の発信コストを大きく下げ、誰もが情報の発信者になることを可能にしました。

それゆえ、恣意的であったり、事実とは異なる情報が訂正されることなく流通するようになった一方で、逆に、大きなメディアが犯した間違いを、個人が発見し容易に公表するという動きも見られるようになりました。さあ、いよいよ、何が本当なのか分かりにくい時代になってきたと言えます。

このような時代において、情報リテラシーを得るというのは、自ら思考し、情報の取捨選択を行っていくという、受け手の判断力に大きくかかってきます。

2 複数のメディアで調べてみる

メディアリテラシーとは、一言で言えば、

「メディアからのメッセージを批判的に分析判断をし、確かな情報を得て市民社会の中で正しく生き、交流をしていくこと」

と言えます。これから未来に向かって生きていく人々は、絶対と言えるほど必要なスキルです。学校教育の中でも、社会科や読書教育などの領域で取り上げられるようになりました。わたしたち教員もメディアリテラシーの力をつけ、授業に相対していかなければならないのです。

少し手間かもしれませんが、わたしは以下のような方法をお勧めしたいと思います。

① キーワードを拾う

何か疑問に思ったり、知りたい、調べたいと思ったりしたら、まずメモしてみましょう。これはとても大事です。後になって、疑問に思ったり知りたいと感じたこと自体を忘れてしまうことも多いからです。知識を正しく捕捉する第一歩です。せっかくのチャンスを忘れないようにしましょう。

② ネットで探ってみる

まずは検索エンジンで、キーワード検索をしてみて、ざっと出てきたデータを読んでみましょう。

そして、その検索結果を吟味します。知りたかったことが、すでに定義づけや証明がなされており、知識として確立しているものだと思えたら、リサーチはここで完結です。

ただし、それがウィキペディアなど、筆者・発言者が不詳の場合は少し注意が必要です。あたかも確立した知識のように感じられても、往々にして間違っている場合があるからです。

③ 裏付けをとる

検索結果が、サイトや発言者によって情報に食い違いがある場合も、よく見受けられます。

信頼のおける発信者(学識者や高度な専門家)が、検索した内容に関して解説をしていないか、本を出していないかと、裏付けをしましょう。図書館で専門書を探すのも良いです。

また、CiNiiで論文が発表されてないかどうか、調べるのも有効です。

しかし、例えば現在進行形の事象のように、いずれの情報にも確証が持てない場合もあります。それはそれで良いのです。ノートに記録しておけば、後で正しいと確証が持てたとき、自分にとって一つの知的な財産となるはずです。

④ ノートで整理して考える

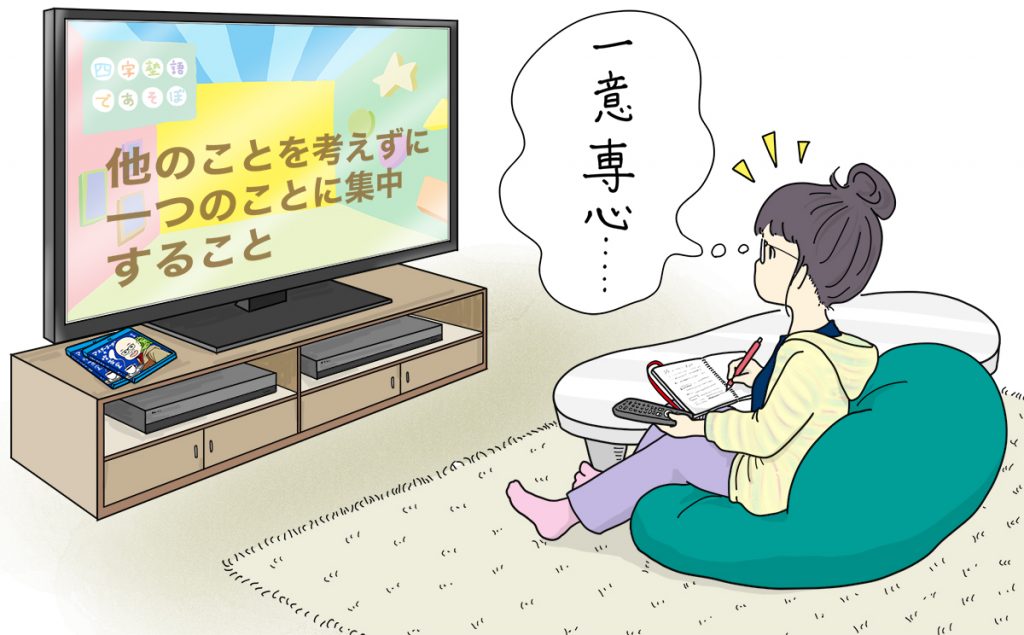

リサーチの基本は、「比較」です。上掲のように現在進行形の事象や社会問題などは、ネットや各局の報道番組、新聞報道や解説などを列挙し、比較してみましょう。

発信者の立場やイデオロギーの違いで、主張はかくも違うのか、という発見があると思います。

そして、自分なりに何が信じるのに値するのかと、思考する大きなチャンスになります。

知り合いのせんせいは、数紙の大手新聞社の記事をならべ、一つの世界情勢の論じ方を比較させる授業をしたそうです。またあるせんせいは、地元高校野球部の甲子園での活躍が、わが地元紙と対戦相手の地元紙で、論じられ方に違いがあるかを調べる、といった実践をしたそうです。

⑤ 確かな情報を得て教育に生かす

授業ベースにのせられるもの、あるいは日々の会話のネタとして、児童生徒に伝えられそうな話題があるかどうか、ノートをみながら整理していきましょう。

伝えるべきものは何かを考えるとき、「書き出す」という作業を通して、「情報ノート」を整理をすることで、知識はより確実なものとなり、言語によって他者に情報を伝達するというスキルもまた、磨かれていきます。

ちなみに補足として、一つのメディア内で、ある話題がどのように評価されてきたか、その変遷を比較するのも面白いです。最近だと、東京五輪の報じられ方でも、そうした事例がありましたね。どのような理由から起きたのか、考察するのも興味深いです。