小1プロブレムの課題と解決策!保幼小の連携を進めよう

保幼小の連携には課題が山積みされているという現状があります。そこで、学校法人八王子学園なかよし幼稚園・清水弘美園長が保幼小の連携を考えるためになかの幼稚園・高橋詩子園長と共に「保幼小コネクトラボ」研究会を立ち上げました。

清水園長は、小学校校長を長年務め、特別活動の研究も深め、22年度、同幼稚園の園長になり、小学校と幼稚園の両方の視点をもっています。22年9月28日、同ラボのキックオフ研究会が開催され、清水園長が講演を行いました。その講演をダイジェストで紹介します。

目次

日本の教育は何のためにするの?

日本の教育は、簡潔に言えば、「人格の完成」と「社会の形成者」を育てる2つの目的があります。「人格の完成」とは、私のよさ、「社会の形成者」とは、私たちの役割と簡単に言い換えることができます。

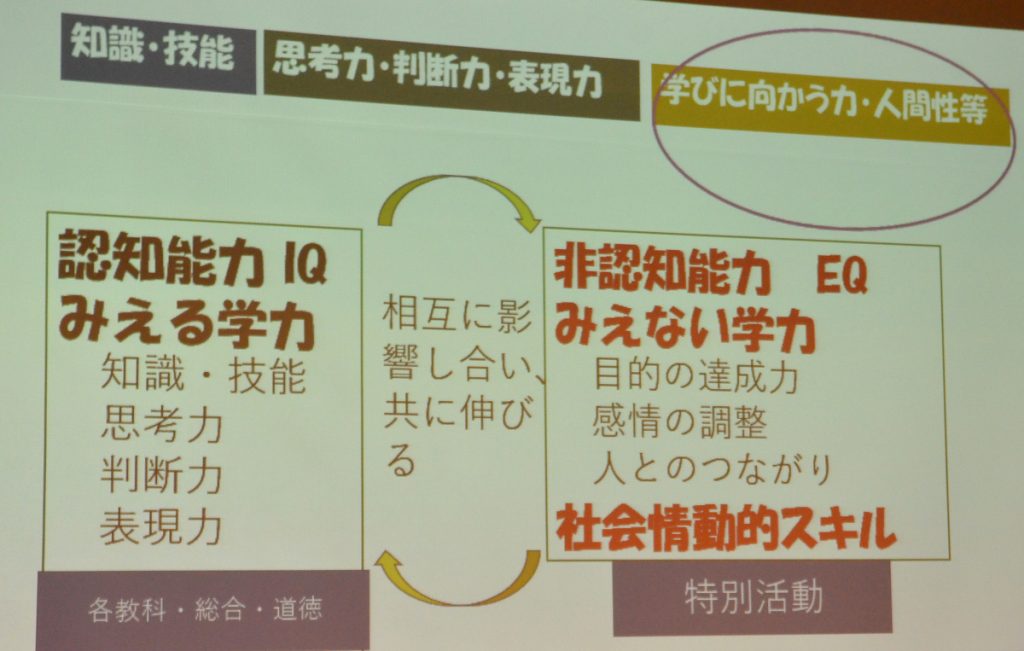

学習指導要領では、育成すべき資質・能力を3つの柱で示されています。3つの柱とは、「知識・技能=何を理解しているか、何ができるか」、「思考力・判断力・表現力等=理解していること・できることをどう使うか」、「学びに向かう力 人間性等=どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか」。それらを育成します。もう少し具体的に言うと、図1のように認知能力と非認知能力を育てるということです。

認知能力と非認知能力はお互いに影響し合いながら、共に伸びていくのです。

社会情動的スキルは特別活動の視点

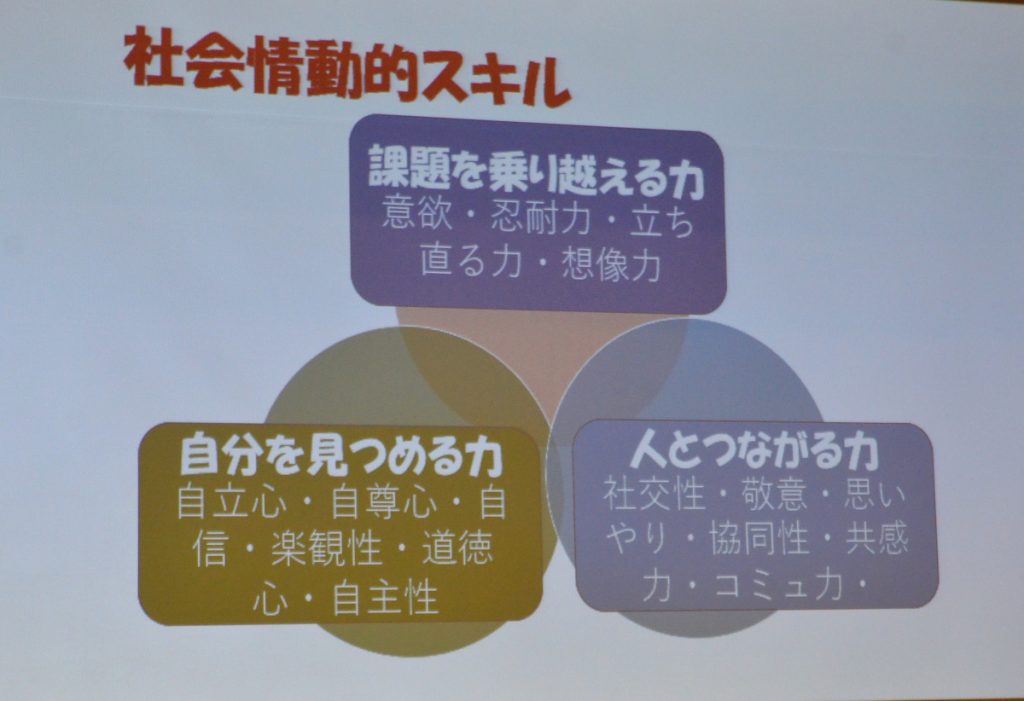

非認知能力は社会情動的スキルと言われ、特別活動で養っていくことができるのです。では、社会情動的スキルとは、どのようなものでしょうか。それは、図2のような力を言います。

社会情動的スキルは、「社会参画」「自己実現」「人間関係形成」といった特別活動の視点でもあるのです。

小学校での特別活動は、保育園・幼稚園での普通の活動に当たります。それは「子供たちが主体的に選択できる活動」なのです。小学校での特別活動を充実させることによって、保育園・幼稚園での活動が生き、小1プロブレムの課題解決につながっていきます。