自分を想いを表現できる「場所」はどこ?<アート思考を育むアート鑑賞vol.3>

中学・高校の美術教師として行ってきた授業内容を一般向けに書き下ろし、19万部突破のベストセラーとなっている『13歳からのアート思考』(ダイヤモンド社)の著者・末永幸歩先生。

前回に引き続き、末永先生が九州大学で行ったアート・シンキングの授業から、教師人生に役立つアート思考のエッセンスをご紹介します。

この記事は、九州大学大学院芸術工学府 ストラテジックデザインコースで行われたアート・シンキングの授業(2022年7月2日から全8回)をもとに構成しています。この授業のテーマは「自分なりのものの見方でみる」。

鑑賞する作品は、「龍虎図屏風(りゅうこずびょうぶ)」の高精細複製品(京都文化協会とキヤノンが推進する「綴プロジェクト」制作)。17世紀(桃山時代)の長谷川等伯の作品で、原本はボストン美術館に所蔵、複製品は大分県立美術館に所蔵されています。

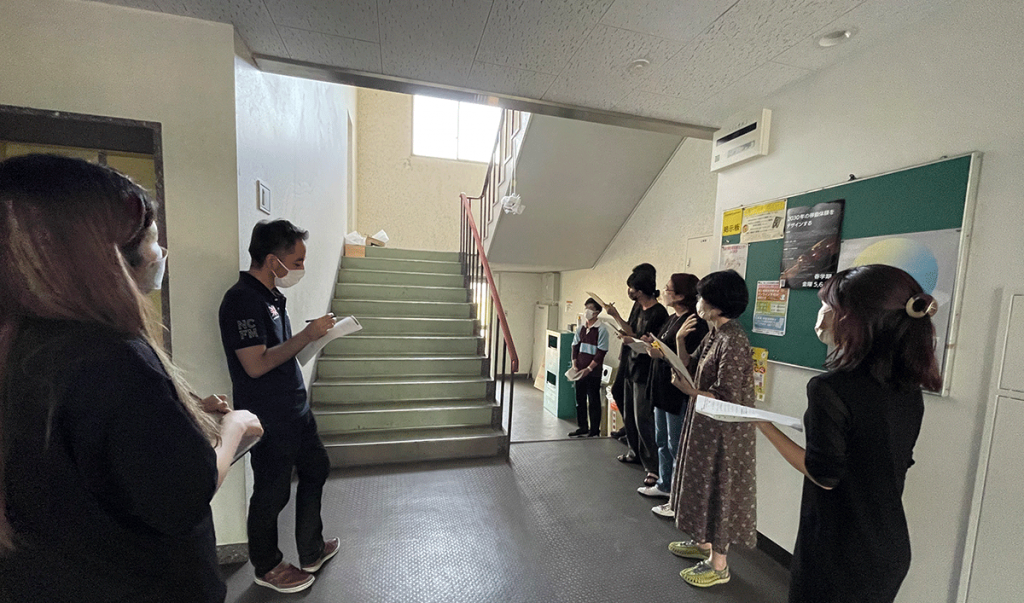

「龍虎図屏風(りゅうこずびょうぶ)」の高精細複製品を鑑賞する学生たち。

今回の鑑賞の授業を通して末永先生は、以下の考えを深めていきたいと考えました。

■「見る」とは、視覚だけのこと?

→五感でみたり、想像によって目には見えないものをみたりすることも「みる」である。

■対話が深まるとは、「みんな違う考えだね」で終わること?

→ 見えなかったものが見えたり、新しい考えが生まれたりすること。

■「作品とのやりとり」によってもたらされるものは、観察力?

→ 自分の想いに気づくことの方が価値がある。

これらを頭の片隅に置きながら、読み進めてみてください。

講義の流れは、大きく三部構成になっています。

① 龍虎図屏風を鑑賞

② ①をきっかけにして自分の中に芽生えた想いをもとに工作で表現する

③ ②を鑑賞

この記事では、「③学生の工作の鑑賞」の講義から、「先生のためのアート思考」をひもといていきます。

末永先生が九州大学で行ったアート・シンキングの授業、第一弾・第二弾はコチラからどうぞ。

↓↓↓

① たこ焼きを作ろうとして、桃ができたことはありますか?

② まずは新聞紙を破ってみてから考えよう

目次

自分の想いを表現できる「置き場所」を考えよう

一人ひとりが自分の作品のプレゼンをしてめでたしめでたし、という活動にはしたくなかったと末永先生は言います。

「学生の工作作品を鑑賞することで、対話が生まれ、鑑賞者にも、工作をした人自身の中にも新しい思いが生まれる活動にしたいと考えました」(末永先生)

そしてそうした新しい感情を呼び起こすための最後のステップとして、「展示」を行います。

私たちは、何か作品を作るということでのみ、表現が出来るのだと考えがちなのではないでしょうか。実は、決してそれだけではないようです。出来上がった作品の置き場をどのように展示するのか? ということも、立派な表現になるわけですね。

雑貨を使ったミニ・ワークショップ

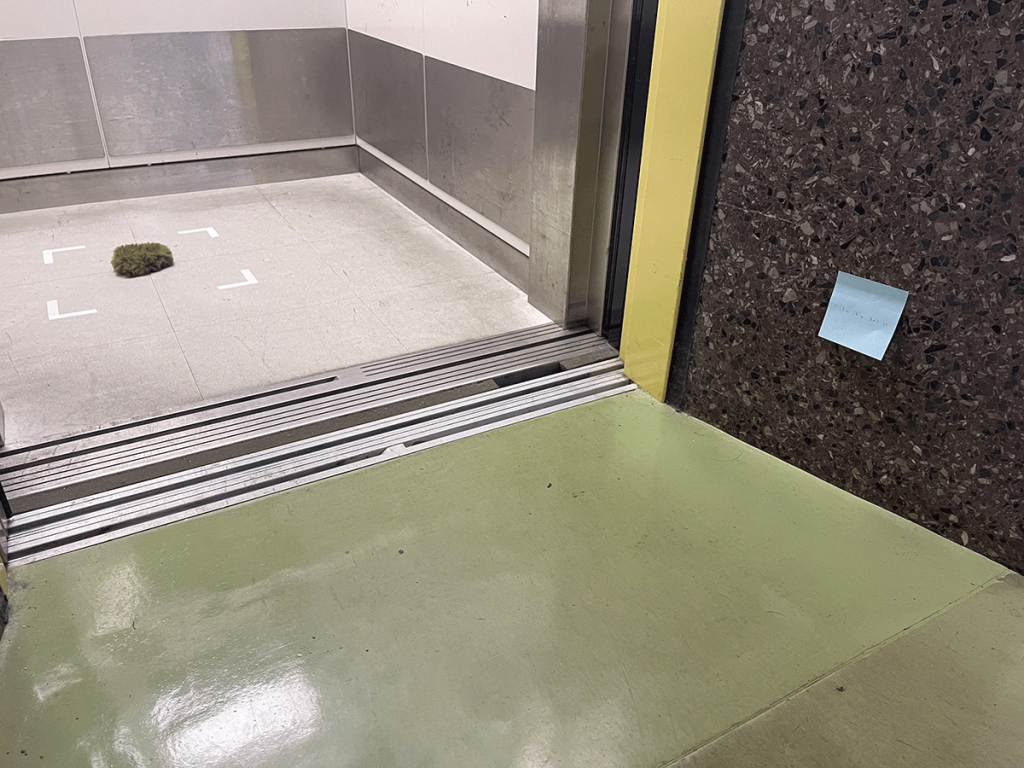

「工作作品の展示」を行う前に、まずは、100円ショップの雑貨を展示するワークショップを行いました。

その人が感じた魅力を展示という表現によって引き出したり広げたりする活動です。

展示の一部を紹介します。

「そのモノの一般的な見方や用途にとらわれず、自分なりの眼差しでそのものの面白さや魅力を感じることを狙いとしています。その人が感じた魅力が展示という形で表現されることによって、モノが別の意味を持ち始めたり、もともとそのモノに内在していなかったストーリーが拡がっていたりしていました」(末永先生)