まずは新聞紙を破ってみてから考えよう<アート思考を育むアート鑑賞vol.2>

中学・高校の美術教師として行ってきた授業内容を一般向けに書き下ろし、19万部突破のベストセラーとなっている『13歳からのアート思考』(ダイヤモンド社)の著者・末永幸歩先生。

前回に引き続き、末永先生が九州大学で行ったアート・シンキングの授業から、教師人生に役立つアート思考のエッセンスをご紹介します。

この記事は、九州大学大学院芸術工学府 ストラテジックデザインコースで行われたアート・シンキングの授業(2022年7月2日から全8回)をもとに構成しています。この授業のテーマは「自分なりのものの見方でみる」。

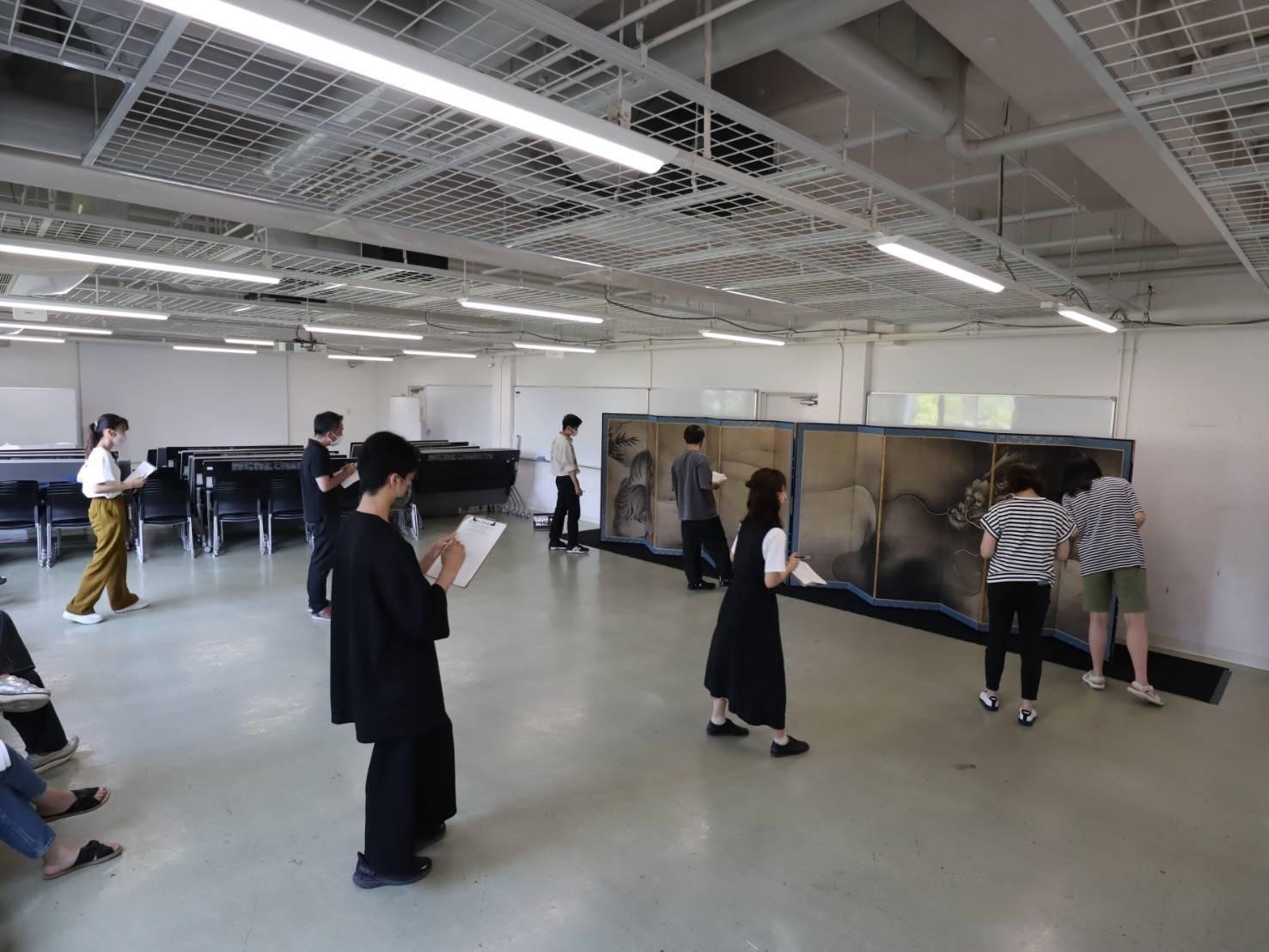

鑑賞する作品は、「龍虎図屏風(りゅうこずびょうぶ)」の高精細複製品(京都文化協会とキヤノンが推進する「綴プロジェクト」制作)。17世紀(桃山時代)の長谷川等伯の作品で、原本はボストン美術館に所蔵、複製品は大分県立美術館に所蔵されています。

「龍虎図屏風(りゅうこずびょうぶ)」の高精細複製品を鑑賞する学生たち。

今回の鑑賞の授業を通して末永先生は、以下の考えを深めていきたいと考えました。

■「みる」とは、視覚だけのこと?

→五感でみたり、想像によって目には見えないものをみたりすることも「みる」である。

■対話が深まるとは、「みんな違う考えだね」で終わること?

→ 見えなかったものが見えたり、新しい考えが生まれたりすること。

■「作品とのやりとり」によってもたらされるものは、観察力?

→ 自分の想いに気づくことの方が価値がある。

これらを頭の片隅に置きながら、読み進めてみてください。

講義の流れは、大きく三部構成になっています。

① 龍虎図屏風を鑑賞

② ①をきっかけにして自分の中に芽生えた想いをもとに工作で表現する

③ ②を鑑賞

この記事では、「②龍虎図屏風の鑑賞をきっかけにして自分の中に芽生えた想いをもとに工作で表現する」の講義から、「先生のためのアート思考」をひもといていきます。

鑑賞の様子はこちらから↓

たこ焼きを作ろうとして、桃ができたことはありますか?

目次

見栄えがいい必要のない工作

鑑賞体験の後は、工作を通して、鑑賞で感じたことや考えたことをさらに広げて深め、膨らませていきます。

「さらに膨らませるというのがポイントです。『鑑賞後に書いた文章を工作に置き換えて表現する』のではなく、工作をすることで、また違う考えが生まれることを目的としました」(末永先生)

制作することのゴールとは通常、作品を見栄えよく完成させることですよね。しかし、ここでの工作の目的は、全く違うのです!

「制作を通して新たにどんなことを感じたのか、どんなことを考えたのか。美術作品の鑑賞後の自分の心境から、変化はあったのかということに着目しました」(末永先生)

ミニ・ワークショップ~新聞紙で何ができる?~

美術作品を鑑賞して出てきた自分の思いや考えを広げていくための工作に入る前に、ミニ・ワークショップが行われました。まずは、「手を使って探究する」ことを体験します。

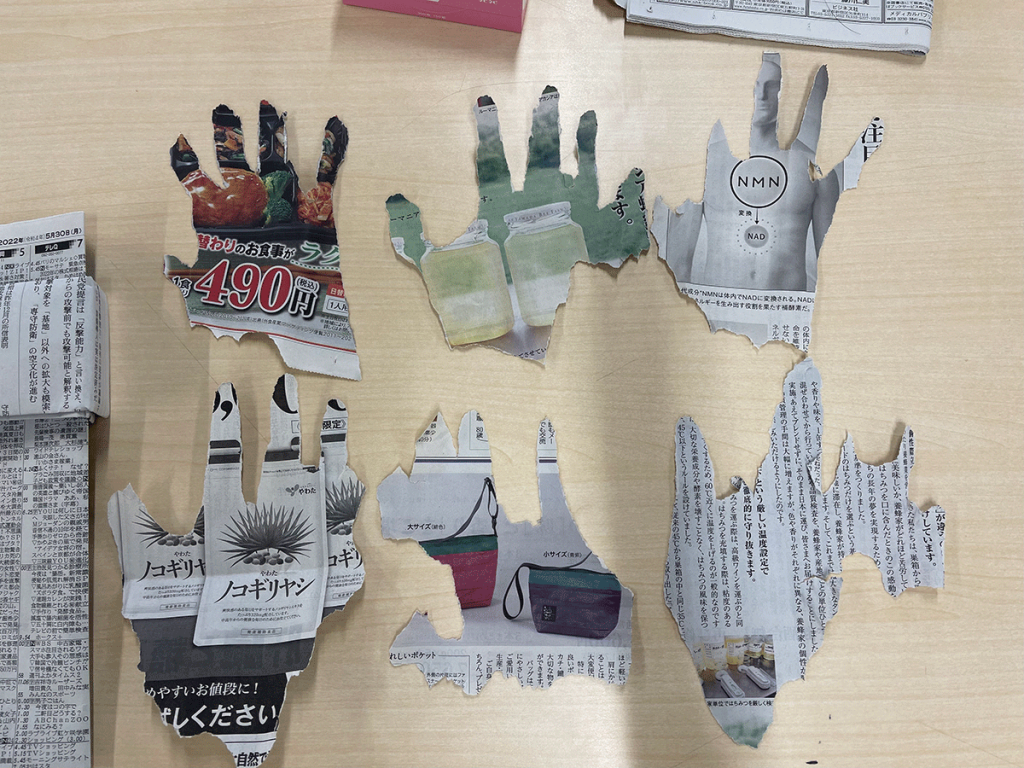

ワークショップの内容は、新聞紙一束を使って、20分の中で自由に制作するというもの。

学生の作品の一部を紹介します。

学生同士の対話では、完成した作品についての説明よりも、作る過程で考えたこと感じたこと、変化したことについての対話が、自然と生まれていました。

「この構図がどうとかバランスが……のように、作品そのものについて説明するのではなく、『まずは新聞紙を破ってみて、そこからどうするかを考えて、でもやっぱり考え直して、こんな形になりました』など、制作過程について言及していたのが印象的でした。見栄えの良い作品を作ることよりも、制作過程で考えたことに主軸をおく工作に繋がるエクササイズとなったと言えます」(末永先生)

「まずは手を動かしてみる」という学生がいた一方で、具体物を作ることを計画してから制作に入った学生もいましたが、他の学生の様子から、気付きがあったようです。

「まず、新聞に載っている写真を生かして、フォトフレームを作った。次は飛行機を作ろうと無難な型から手を付けた。しかし、同じテーブルの他の人たちが、具体物や型にはまらないものを作っていることにインスパイアされ、とりあえず手を動かしてみることに。そのなかで形作られてきたものを軌道修正していくことで、自分の思いを形にしたようなものを作った(学生のレポートから一部抜粋・要約)」

このミニ・ワークショップを教師にとっての授業に置き換えると、計画通りに授業を進めるのは、もちろんとても大事なこと。一方で、教育は固定的で静止したものではないと考えると、子どもとのやりとりのなかで、授業の方向性を変えてゆく余裕も持っておきたいものですよね。型どおりに計画したものを行うだけでは決して導くことができない学びの場をつくることに繋がるのではないでしょうか。