小2生活「おもちゃで わくわく大作せん」指導アイデア

執筆/福岡県公立小学校教諭・三根誠也

編集委員/前・文部科学省教科調査官・渋谷一典、文部科学省教科調査官/愛知淑徳大学准教授・加藤智、愛知県公立小学校校長・稲田あけみ

目次

期待する子供の姿

知識及び技能の基礎

身近にある物を利用して遊ぶ活動を通して、作ったり遊んだりする面白さや自然の不思議さに気付く。

思考力、判断力、表現力等の基礎

身近にある物を利用して遊ぶ活動を通して、試行錯誤を繰り返しながら、遊びや遊びに使う物を工夫してつくることができる。

学びに向かう力、人間性等

身近にある物を利用して遊ぶ活動を通し、みんなと楽しみながら遊びをつくり出そうとする。

単元の流れ(27 時間)

単元に入る前に、「おもちゃはかせ」(市の「ものづくりサポートセンター」の支援員など)による「手作りおもちゃ教室」を開催し、手作りおもちゃへの関心を高めておきます。

手作りおもちゃを作ってみよう(6時間)

- 作りたいおもちゃを選び、身近にある物を使って作る。

- それぞれのおもちゃの特徴(飛ぶ、跳ねる、進む、回るなど)や面白さを整理する。

評価規準等

思 楽しみたい遊びを思い描きながら、遊びに使う物を選んでいる。

知 身近にある物を使って、おもちゃを作ることの面白さや自然の不思議さに気付いている。

※評価規準等の知=知識・技能、思=思考・判断・表現、態=主体的に学習に取り組む態度の観点を示しています。

「おもちゃパーティー」で友達と遊ぼう(4時間)

- おもちゃで友達と一緒に遊ぶ。

評価規準等

思 見通したり、試したり、工夫したりしながら、遊びを楽しんでいる。

おもちゃをパワーアップさせよう(8時間)

- 自分のおもちゃの課題を見付け、パワーアップさせていく。

- ペアでのアドバイス会やタブレット端末を適宜活用し、気付きの質を高める。

- 自力では解決困難な悩みを、「おもちゃはかせ」に相談し、解決していく。

評価規準等

思 自分のおもちゃの課題を見付け、工夫して作ったり遊んだりしている。

態 友達のよさを取り入れたり自分との違いを生かしたりして、遊びを楽しくしようとしている。

一年生を「おもちゃパーティー」に招待しよう(6時間)

- 一年生に楽しんでもらえる作戦(工夫)を考える。→「わくわく作戦会議」

- 作戦を基に、準備や練習をする。

評価規準等

態 一年生と楽しく遊びたいという願いをもち、粘り強く遊びをつくり出そうとしている。

「おもちゃパーティー」で一年生と遊ぼう(3時間)

- 一年生と交流し、単元をふり返る。

評価規準等

思 遊びを工夫したり、一年生と楽しく遊んだりしたことをふり返り、表現している。

知 身近な人と関わることのよさや楽しさに気付いている。

活動のポイント1

おもちゃ作りや遊びに浸ることができる学習環境を整えましょう

本単元の流れは、①自分のおもちゃ作りに浸る活動、②おもちゃを使って友達と遊ぶ活動、③遊ぶ活動を通して得た気付きを基にして、おもちゃをパワーアップさせる活動、④おもちゃを使って一年生と交流する活動の4段階で構成されます。

単元前半(①・②)の活動におけるおもちゃ作りや遊びの経験は、その後に試行錯誤を繰り返しながら、遊び自体を工夫したり、遊びに使う物を工夫して作ったりしていく学習活動へと向かう素地となり、学習活動を推進する大きな原動力となっていくため、非常に重要です。ここでは、一人ひとりの「○○したい」という思いや願いを実現できるような学習環境を整えましょう。

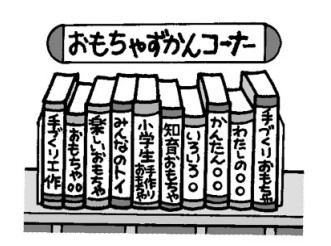

教室環境の工夫

- 「おもちゃ図鑑コーナー」(調べる)

- 「おもちゃバンク」(材料・道具の常備)

- おもちゃ掲示板(作ったおもちゃの紹介)

授業での工夫

- おもちゃについて「自分で選ぶ・決める」場の設定

- 十分な時間の確保(子供が没頭できるように)

- 友達と一緒に遊ぶ場の設定(「おもちゃパーティー」など)

活動のポイント2

(人との関わりを通して)気付きの質を高める工夫をしましょう

イラスト/高橋正輝

『教育技術 小一小二』2021年8/9月号より