理想の24時間に近づけよう【妹尾昌俊の「半径3mからの“働き方改革”」第3回】

学校の“働き方改革”進んでいますか? 変えなきゃいけないとはわかっていても、なかなか変われないのが学校という組織。だからこそ、教員一人ひとりのちょっとした意識づけ、習慣づけが大事になります。この連載では、中教審・働き方改革特別部会委員などを務めた妹尾昌俊さんが、「半径3m」の範囲からできる“働き方改革”のポイントを解説します。

執筆/教育研究家・合同会社ライフ&ワーク代表 妹尾昌俊

目次

どんな24時間にしたいか

この連載の第1回では、なぜ働き方改革かという話を、第2回は、子どもも教師も辛い現状でいいのかという話をした。この両方に関係する問いがある。

「あなたは、どんな24時間を過ごしたいか?」

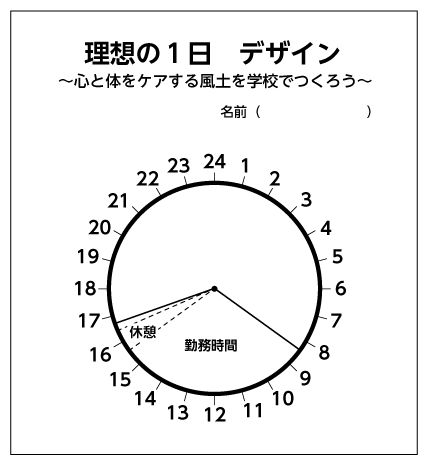

実際、数年前に横浜市立永田台小学校では教職員研修の場で、24時間時計(円グラフのようなワークシート)に記録するワークショップを行った(下図参照)。

これをヒントに、わたしがおすすめするワークは次のものだ。

●典型的な1日(勤務日)を24時間時計で描く。例えば、深夜12時頃に寝て、毎朝だいたい6時には起きて、7時30分には出勤。日中の休憩時間はほとんど取れていない。20時頃には帰宅して、夕食など。

●放課後の業務や勤務後のプライベートな活動も、どんなことをしているか記述する。

●次に、理想的な1日を記述する。例えば、19時には帰って家族と晩ご飯を食べたいなとか、夜1時間くらいは大好きなドラマを観たいなといった気持ちを大切に。典型的な1日とは別にもうひとつ24時間時計で描くとよりわかりやすい。

典型的な1日と理想的な1日の24時間を比較すると、いろいろなことに気づくはずだ。

寝食忘れずに励め

特に注目してほしいことのひとつは、睡眠時間。みなさんは、元気な子どもたちを相手にする仕事であるし、授業準備や授業の進行ではアタマを働かせないといけないクリエイティブな要素も強い。睡眠不足ではうまくいかない。

「睡眠負債」という言葉があるように、睡眠不足は借金のように積み重なっていく。専門家によると、週末のいわゆる寝だめではなかなか解消しない。詳しくは厚生労働省の「健康づくりのための睡眠指針2014」を読んでほしい。永田台小の住田校長(当時)は、教師は寝食「忘れずに」頑張ろうと呼びかけていたし、著名なコピーライター糸井重里さんはこう述べている。

ちゃんとメシ食って、ちゃんと風呂に入って、ちゃんと寝てる人には、かなわないよ。

出典:AERA2016年11月21日号

次に注目してほしいのは、典型的な1日と理想的な1日の間のギャップだ。例えば、帰宅時間が2、3時間も遅いといった人もいるだろう。

このワークのみそは、2点ある。ひとつは、いまの24時間の使い方ではどうもまずいのではないかという気づきを得ること。教師のみなさんの好きな言葉で言えば、「リフレクション(省察)」となるということ。もうひとつは、理想と現実とのギャップをどうしたら埋めることができるか、どうすれば理想の1日に近づけるかを考えるきっかけとなることだ。