小3体育「水泳運動」指導アイデア

執筆/埼玉大学教育学部附属小学校教諭・首藤祐太朗

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹、埼玉県教育委員会主任指導主事・河野裕一

目次

授業づくりのポイント

中学年の水泳運動は、「浮いて進む運動」及び「もぐる・浮く運動」で構成されています。水に浮いて進んだり、呼吸したり、さまざまな方法で水にもぐったり浮いたりする楽しさや喜びに触れることができる運動です。

水泳運動で最も大切なことは、安全に十分配慮し、子供が安心して運動に取り組めることです。新型コロナウイルス感染症の影響で、昨年度水泳運動が実施できていない学校も多くあることと思います。まずは、子供が安心して、水泳運動を楽しむことから始めましょう。そのために、まずは水泳運動の心得を守れるようにきまりを確認していきます。子供が安心して取り組むことができる環境のなかで、け伸びや初歩的な泳ぎ、もぐる・浮くことなどの基本的な動きや技能を身に付けられるようにしましょう。

水泳運動は、技能の差が大きくなりやすい運動です。単元の前半では一つ一つの動きをていねいに確認していきましょう。単元後半には、運動を楽しく行うために見付けた自己の課題の解決を図れるようにしていきます。そして、自分に合った場を選び、活動を工夫するとともに、友達と仲よく運動をしたり、安全に気を付けたりしながら取り組めるようにしましょう。

※初歩的な泳ぎとは、呼吸しながらのばた足泳ぎやかえる足泳ぎなど、近代泳法の前段階となる泳ぎのことです。

水泳運動では、バディシステムや子供どうしの学び合いを活用することで、効果的な指導が期待できます。しかし、感染症拡大防止の観点から、本実践では教師の見とりと声かけを中心に学習を進める計画としています。

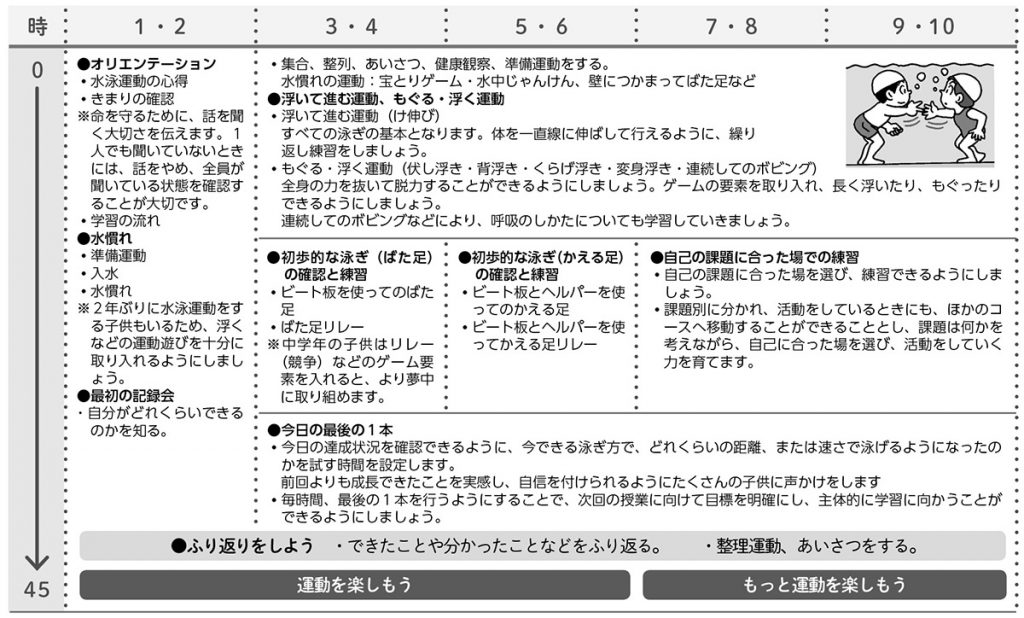

単元計画(例)

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、授業前後の手洗いを徹底しましょう。更衣室やシャワーは密になりやすく工夫が必要です。人数を少なくできるように時間をずらす、場所を変えて着替えをするなど、学校の利用できる施設に合わせて工夫をしていきましょう。

楽しむ① オリエンテーションを充実させ、安心して運動に取り組めるようにしよう

水泳運動においてオリエンテーションの時間は、安全に楽しく学習を進めるためにとても重要な時間です。子供に指導する内容を精選し、きまりや学習の進め方が確実に理解できてから泳ぎ始めるようにします。

また、低学年の水遊びの学習を終え、水泳運動の入門期にあたる三年生の学習では、何よりも楽しみながら取り組むことが大切です。

そのために、学習のなかにゲーム要素を意図的に取り入れ、夢中になって水泳運動に取り組むことで、結果として、これからの泳ぎの基本となるけ伸びや全身の力を抜いて浮くこと、呼吸をしながらのばた足やかえる足泳ぎが自然と身に付くようにしていきます。

オリエンテーションで確認することの例

イラスト/高橋正輝、横井智美

『教育技術 小三小四』2021年6/7月号より