【指導のパラダイムシフト#25】「学習観のチグハグ問題」の解決に向けて〜主体的・対話的で深い学びから考える③

「主体的・対話的で深い学び」について捉え直している本連載。今回は「深い学び」という言葉について再考し、学習者主体の授業をつくる上で重要な「子供たち全員の主体的な学びを起動させる」手立てについて問題提起します。今回も新年度の授業開きに向け、必読です。

執筆/京都橘大学発達教育学部児童教育学科教授・池田修

北海道函館市立万年橋小学校教諭・藤原友和

池田 修(いけだ・おさむ)1962年東京生まれ。国語科教育法、学級担任論などを担当。元中学校国語科教師。研究テーマは、「国語科を実技教科にしたい」「楽しく授業を経営したい」「作って学ぶ」「遊んで学ぶ」です。ハンモッカー。抹茶書道、ガラス書道家元。琵琶湖の話と料理が得意で、この夏は小鮎釣りにハマってます。

藤原友和(ふじわら・ともかず)1977年北海道函館市生まれ。4年間の中学校勤務を経て小学校に異動。「ファシリテーション・グラフィック」を取り入れた実践研究に取り組む。教職21年目の今年度は、教職大学院で勉強中。教師力BRUSH-UPセミナー、函館市国語教育研究会、同道徳研究会所属。

教師がteachしているとき、学習者がcoachを求める。学習者がlearnしているとき、教師がteachする。これを「チグハグ問題」として捉え、これがなぜ発生するのかを考えています。その糸口として、「主体的・対話的で深い学び」をもう一度考え直しています。

今回は、「深い学び」について考え直し、さらに主体的な学び手を育てるにはどうしたらいいのかを考えてみましょう。

目次

浅い学びとは何か?

大学の国語科教育法の授業で、こんな発問をしました。

「主体的・対話的で、深い学びの前半は理解できたのではないかと思う。では、深い学びとはなんだろうか?」

と。この発問をした時、学生たちは困った顔をして、挙手はありませんでした。私の授業ではいつも、比較的多くの学生たちが挙手をして答えます。私は、学生たちに、

「完璧な正解を言う必要はない。仮説でいい。こんな感じではないかでいい」

とよく言っています。

正解主義に囚われてしまっている学生たちは、早く正確に正解を答えなければならないと言うある種の呪縛に囚われています。そうなると、正しくない、または間違った答えになりそうだと判断したものには、答えようとしません。これは、学問をしていく上で最も困る状態です。正解が分からないからこそあれこれ試行錯誤するべきなのに、これではその大事な試行錯誤ができません。

さらに、そもそも教育実践においては、A君に良かった指導をB君にやったらダメだったということはいくらでもあります。またその逆もいくらでもあります。指導には万能薬というかワイルドカードというか、これさえやれば問題ないということはないわけです。相手を見てどの指導が効果的なのかを考えて、指導をしていくわけです。つまり、ここも試行錯誤です。

試行錯誤をすることが正しいのだという価値観を持つことは、教師になるためにはとても大事だと考えて私は指導しています*1。

ところが、そんな学生たちでもここでは挙手がありませんでした。相当難しいのでしょう。そこで、発問を変えました。

「では、国語の授業において浅い学びとはなんでしょうか?」

と。これは、すぐに反応がありました。

「漢字の書き取りの授業です」

と。まさにその通りでしょう。後述するブルームのタキソノミーで見てみるとその通りになっています。

余談ですが、一つの概念がわかりにくい時、私が学生たちにお勧めしているのは、このように反対の言葉を考えてみるということです。深い学びが出てこないのであれば、浅い学びを考えてみる。生きることが分からなければ、死ぬことを考えてみる。大人が分からなければ、子供を考えてみる。応用範囲は広いと思います。

ブルームのタキソノミーで考えてみる

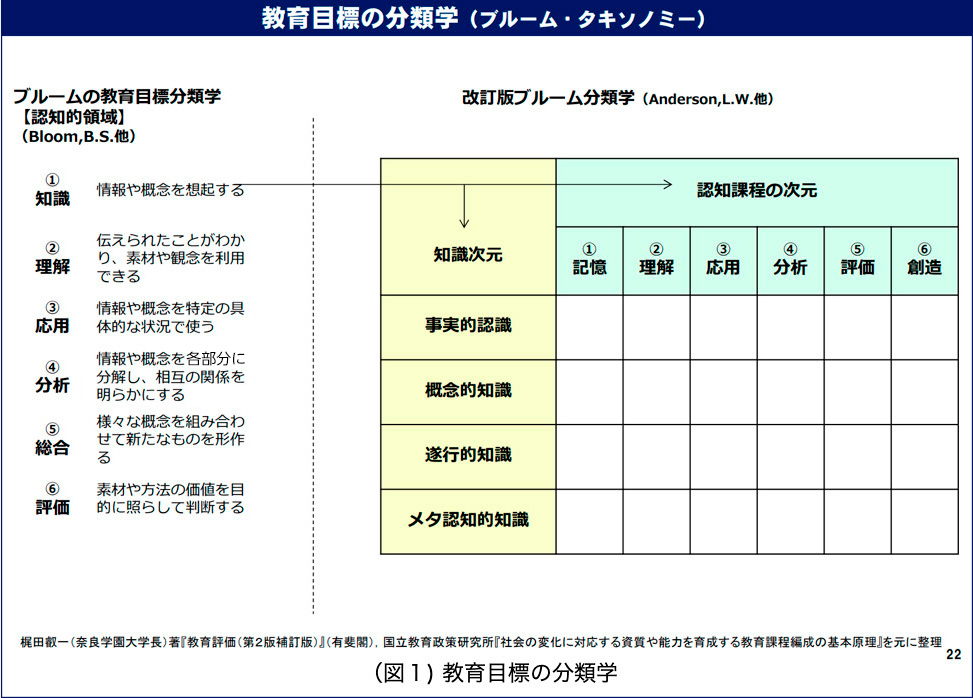

じつは、下の図1は連載第16で1度登場しています。ブルームのタキソノミーとは、教育目標の分類学のことを言います。現在ではブルームのお弟子さんのアンダーソンらによる改訂版のタキソノミーが使われています(図1)*2。

この表を見ると先ほどの学生の発言が的を射ていることに気が付くと思います。学生さんは、浅い国語の授業とは、「漢字の書き取りの授業です」と答えています。これは、漢字を単純に記憶するための授業です。(図1)の認知過程の次元では、一番低次の①記憶に該当することになります。まさに、浅い学びなのです。

この改訂版のタキソノミーは、①から③と、④から⑥は二つに分けることができます。①から③はLower order thinking(LOT)といい、④から⑥はHigher order thinking(HOT)といいます。これで見えてきたのではないかと思います。そうです、このHOTの部分が「深い学び」なのです。

ですから、「主体的・対話的で」あったとしても、記憶、理解、応用について学んでいれば、それは深い学びにはならないのです。分析、評価、創造の学びをすることが求められているのが、この「主体的・対話的で深い学び」の理解になります。*3

チグハグ問題とは何か

さて、いかがでしたか。あなたの「主体的・対話的で、深い学び」についての理解は、この原稿のようなものだったでしょうか。そうであればあなたの授業では、チグハグ問題は生まれにくいと思います。教師主体の授業と学習者主体の授業の違いが理解できているからです。そこが理解できていないと、自分の授業の学習観が、適切に定まりません。

チグハグ問題が「生まれない」ではなく、「生まれにくい」としたのには、もちろん理由があります。それは、学習者側に起因する問題です。

つまり、学習者が主体的になっているか、対話的に学んでいるか、深い学びのテーマを扱っているか、というところです。学習者がそれをしていないのであれば、「主体的・対話的で、深い学び」になりません*4。それができていなければ、できるように指導する必要があります。それができなければ、やはりチグハグ問題は残ることになります。

思い切って言ってしまうと、平成20年度版までの学習指導要領の改定は、基本的にバージョンアップで来たと言えるでしょう。しかし、平成29年度版の学習指導要領は、まさにパラダイムシフトなのです。天動説が地動説に変わったように、平成20年度版までの教師主体の学習観から、平成29年度版では、学習者主体の学習観へと変わったのです。このことが強く意識されないまま、平成29年度版の学習指導要領が動き出していると私は感じています。そしてこれは問題だと考えています。

チグハグ問題とは、天動説から地動説へと変わったのにもかかわらず、相変わらず天動説の授業づくりを進めるところに存在する問題と言ってもいいかもしれません。つまり、学習者主体の授業をどうつくるのかということで解決していくことが大事であることがわかるかと思います。

では、どうすればいいのか。ここは難しいところです。ただやはり、主体的な学びに着目して授業を組み立てていくことになるはずです。

主体的な学びをさせる

この「主体的な学びをさせる」という小見出しを見て違和感を覚える方は多いと思います。

(え、主体的なのに、させるの?)

(それ、強制でしょ。主体的とは違うでしょ?)

と感じる方は多いと思います。

自発的にするはずの遊びを、遊ばせるという言い方で言うとおかしいように、自分からやる学びを、しかも主体的にやる学びを、「させる」というのは、なんという形容矛盾だと怒り出す方もいるかもしれません。ごもっともです。

ですが、少しお付き合いください。

教室にはいろいろな子供がいます。教師が指示をせずとも自分の力だけでどんどん学んでいってしまう子供がいます。こういう子供に出会ったら、教師の仕事は極力その子の邪魔をしないことです。

皆さんの教室にもいませんか? 私が中学校の現場にいた時の実感で言えば、そうですね、2%ぐらいはそういう生徒がいたかと思います。そういう生徒には主体的に学ばせるなんて言葉は、それこそ臍が茶を沸かす(って、わかるかなあ(^^))ようなものです。

皆さんの学級は、何%ぐらいの子供がこの放っておいてもやる子供でしょうか。多く見積もっても10%はいないのではないでしょうか。

つまり、教室には、主体的な学びが起動していない子供の方が圧倒的に多いのではないでしょうか? 仮に90%の子供たちが主体的な学びができていないのだとすれば、これは圧倒的にできていないことになります。H29年度版の学習指導要領を絶対視するわけではありませんが、90%が不十分だとすれば、やはりこれはまずいなあと思う次第です。

そして、もう一つ考えておくべきことは、この90%の子供たちは、さまざまなグラデーションや濃淡を描いているということです。主体的な学びをする側に近い子供もいれば、指示がないと動けない子供もいます。教室にいる子供の学びに向かう姿は、白か黒かのような二値ではなく、グラデーションや濃淡があるのです。

そうだとすれば、それぞれ違いのある子供に応じ、主体的な学びをさせる、向かわせるための指導が必要なはずです。そういった指導にはどのようなものがあるのでしょうか。

次号では、ここを考えてみます。

*1 発言を促すためには他にも、学生が挙手した瞬間に「Nice try!」と声をかけています。答えようとしたその姿勢を認めます。内容ではなく、意欲を認めています。内容や結果をほめると、結果の出ないものには挑戦しなくなりますから。

*2 平成二十七年四月中教審資料「教育目標・内容と学習・指導方法、学習評価の在り方に関する補足資料 ver.7」この資料を基にした議論などを経てH29年度の学習指導要領の内容が決まっていきました。

* 3 「学び」をさらに丁寧に理解し、「深い学び」を考えるには、『教えから学びへ 教育にとって一番大切なこと』(河出新書 汐見稔幸 2021)を読まれることをお勧めします。

*4 また、学習者が教師主体の勉強を求めているのか、学習者主体の授業を求めているのかを見抜く力量も教師に必要になります。これについては、また考えてみましょう。