ぬまっちが「やってよかった」一年生向けの実践アイデアを公開|沼田晶弘の「教えて、ぬまっち!」

子供たちの自主性を引き出す斬新でユニークな実践が話題の「ぬまっち」こと、沼田晶弘先生。一年生を担当した今年度をふり返り、やってよかった実践を教えていただきました。

目次

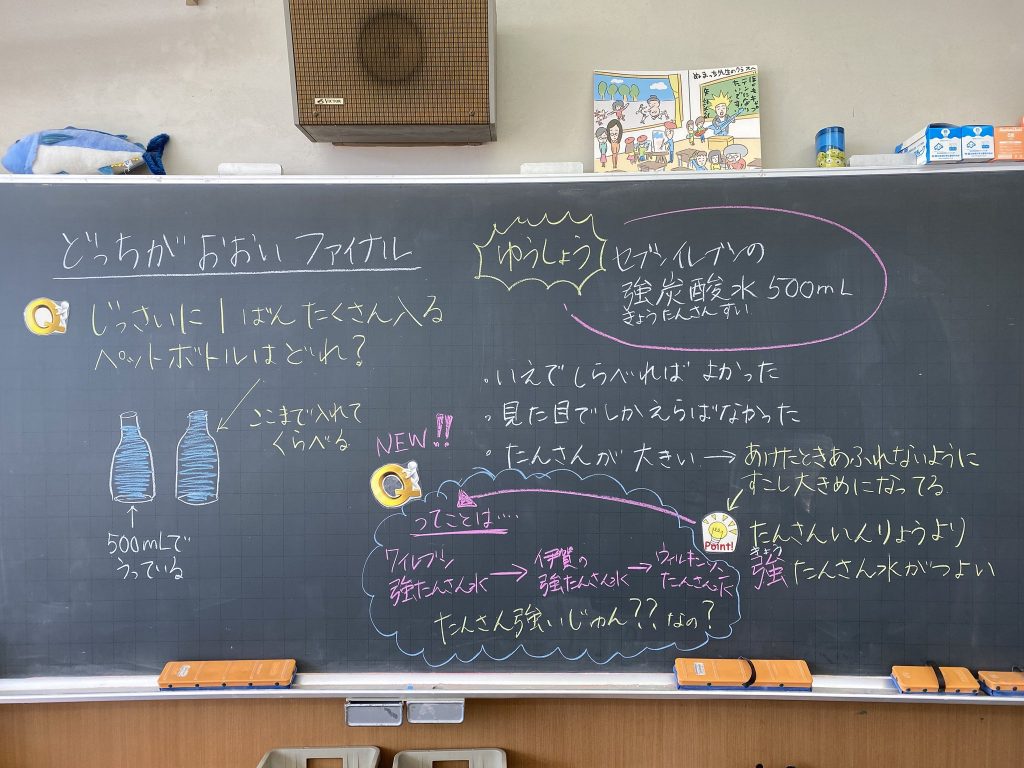

一年算数「どちらがおおいか」の単元で、「ペットボトルどちらがおおい選手権」

一年生の算数の「どちらがおおい」という単元で、2つの入れ物に入っている水のかさを比較する学習がある。

ボクのクラスでは、様々な飲料水の500mLペットボトルを複数用意し、それらに水を入れて満杯にして、どれが一番たくさん水が入るボトルなのか、比較してみることにした。

実際にやってみると、お茶や水よりも炭酸飲料のペットボトルにたくさんの水が入り、しかも通常の炭酸飲料よりも、強炭酸水のボトルのほうがたくさん水が入ることが分かった。

その理由についてみんなで考えてみたところ、「炭酸水は蓋を開けたときにシュワシュワって溢れることがあるから、すぐに溢れないように少し大きめになっているのではないか」「お茶の場合は空気に触れると味が変わってしまうから、容量ギリギリのサイズになっているのではないか」など子供たちからいろいろな意見が挙がり、仮説を立てることもできた。

身近にある素材を使った実践でとても盛り上がっただけでなく、その理由を深掘りして考えさせることで、「1年生」「算数」といった学年や教科の枠を超えた、横断的で深い学びに発展できたのはよかったと思っている。

アイスブレイクに、正解者数を設定した「3ヒントクイズ」

もう一つやってよかったと思っているのは、「3ヒントクイズ」。3つのヒントを出し、そのヒントが何を指しているのか当てさせるクイズだ。

例えば、

・ヒント①電波

・ヒント②映像

・ヒント⓷チャンネル

……答えは「テレビ」といったクイズ。

でもこのクイズを一年生に考えさせると、子供たちは闇雲にヒントを考えて、全員正解が分かるようなクイズになってしまったり、自分の思い込みだけの誰も解けないクイズになったりして、とくに「ヒント」を工夫する姿は見られない。

そこでボクはこのクイズにある条件をプラスすることにした。

それは、

・クイズの正解者が30人から25人になるようにヒントを工夫すること。

ボクのクラスは全部で35人。つまり全員答えが分かるほど簡単なクイズではないけれど、クラスの大半は正解できる内容を考えなくてはならないというわけ。

その後条件を変更し、正解者が5人から10人くらいになるようなクイズを考えさせた。

要するに、今度はより難易度が上がるように工夫しなくてはならない。