小6理科「てこのはたらき」指導アイデア

執筆/福岡県公立小学校教諭・黒川裕之

編集委員/文部科学省教科調査官・鳴川哲也、福岡県公立小学校校長・福田修二

目次

単元のねらい

加える力の位置や大きさに着目して、これらの条件とてこの働きとの関係を多面的に調べる活動を通して、てこの規則性についての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主により妥当な考えをつくりだす力や主体的に問題解決しようとする態度を育成する。

単元の流れ(二次 総時数 10時間)

第一次 てこのはたらき(6時間)

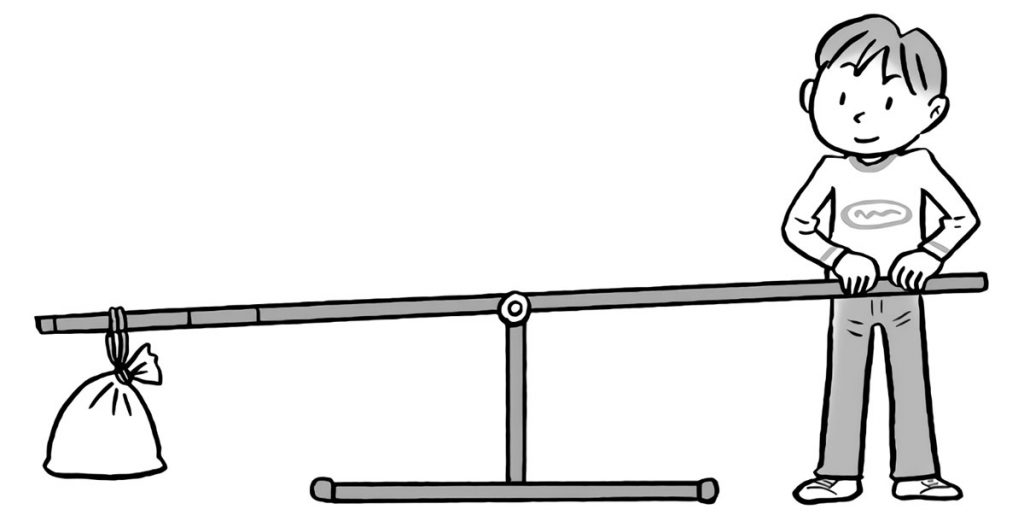

① 棒をどのように使うと、小さな力で大きな力を出すことができるか、気付いたことを話し合う。

・生活の中で子供が大がかりなてこを利用する機会はほとんどない。てこを利用すると小さい力で重い物を持ち上げることができることを実感できるようにします。

②③ 力点や作用点の位置を変えたときの手ごたえを調べる。

④ 実験用てこを使って、腕の傾きを調べる。

⑤⑥ 実験用てこの腕が水平になってつり合うときのきまりを、条件を整えて調べる。

・実験用てこに変わるとき、今までの活動で使ってきた、てこでの「力点で加える力の大きさ」を「おもりの重さ」に置き換えることを丁寧に指導しましょう。

・実験で得られた複数の結果から、どのような規則性が考えられるかを導き出せるようにします。

第二次 てこのはたらきを利用した道具(4時間)

①② てこの働きを利用した道具をいろいろな方法で調べる。

③ つくってみよう「つり合いを利用したおもちゃを作ってみよう!」を行う。

④「確かめよう」、「学んだことを生かそう」を行う。

単元の導入

この砂袋を自分の手で持ち上げるのは難しいな。

持ち上げたいときはどうしたらいいのかな。

棒をうまく使うと簡単に持ち上げられると聞いたことがあるよ。

棒を持つ位置を変えると手ごたえが違ったよ。

砂袋をつり下げる位置や棒を持つ位置を変えると手ごたえはどのように変わるのかな?

棒を使わずに砂袋を持ち上げる活動を十分に行い、手ごたえや重さを実感させましょう。

安全に注意

重い物を入れる容器にバケツなどを使うのは避けましょう。足の上に落ちるとケガにつながります。

活動アイデア

変えない条件と変える条件を意識させ実験を行い、実験で得られた複数の結果から、どのような規則性が考えられるのかという視点で授業を行うことで、目盛りの数とおもりの重さの関係性について、より妥当な考えをつくりだす力を育成しましょう。

授業の展開例

イラスト/横井智美

『教育技術 小五小六』2021年1月号より