小6国語「『鳥獣戯画』を読む」ICT活用の授業アイデア後編|樋口綾香のGIGAスクールICT活用術㉒

Instagramでは1万人超えのフォロワーに支持され、多くの女性教師のロールモデルにもなっている樋口綾香先生による人気連載! 今回は、小6国語「『鳥獣戯画』を読む」の授業実践の紹介の後編です。

執筆/大阪府公立小学校教諭・樋口綾香

使用タブレット:iPad

使用アプリ:ロイロノート

単元名:表現の工夫をとらえて読み、それを生かして書こう

教材:「『鳥獣戯画』を読む」「[情報]調べた情報の用い方」「日本文化を発信しよう」

GIGAスクールのICT活用㉑~小6国語「『鳥獣戯画』を読む」①~

目次

単元について

今回紹介する実践の単元では、「『鳥獣戯画』を読む」、「[情報]調べた情報の用い方」、「日本文化を発信しよう」の3つの教材を取り扱います。

日本文化を発信するパンフレットを書くために、視点や表現の工夫について「『鳥獣戯画』を読む」を読んで学び、「[情報]調べた情報の用い方」では、調べたことをパンフレットに用いる場合の正しい方法や注意点についても学びます。

前回に引き続き、ここでは、「『鳥獣戯画』を読む」の後半の実践についてお伝えします。

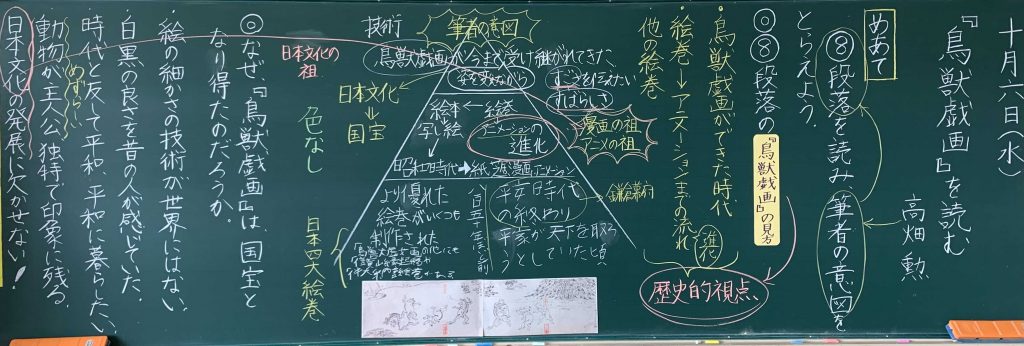

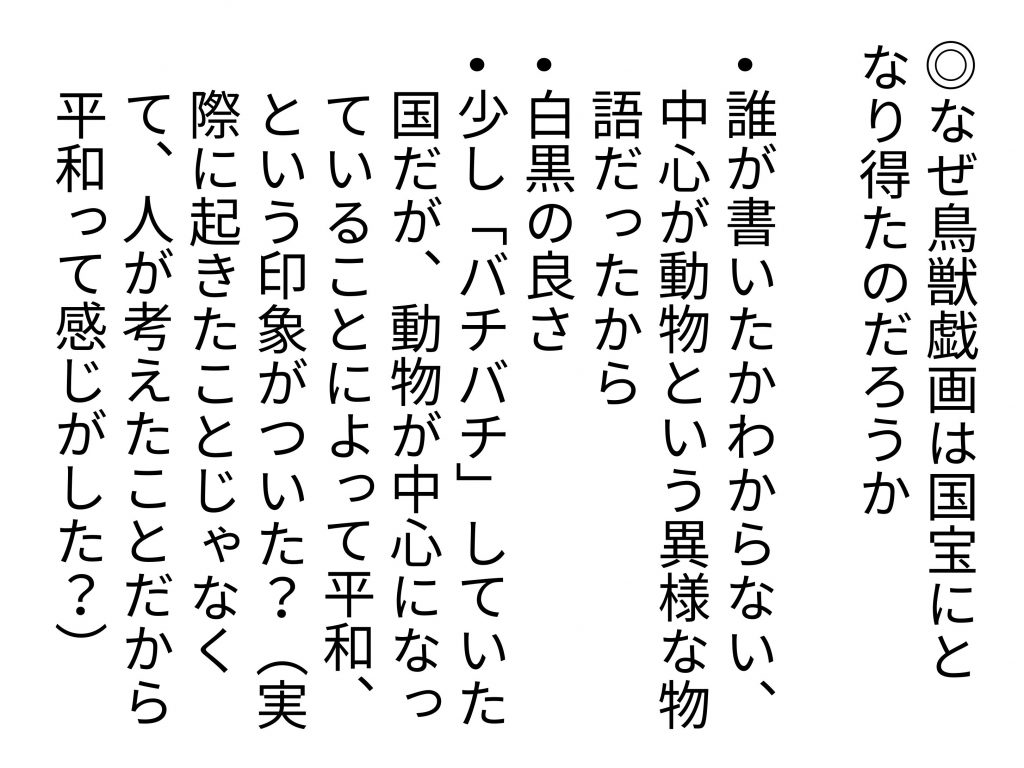

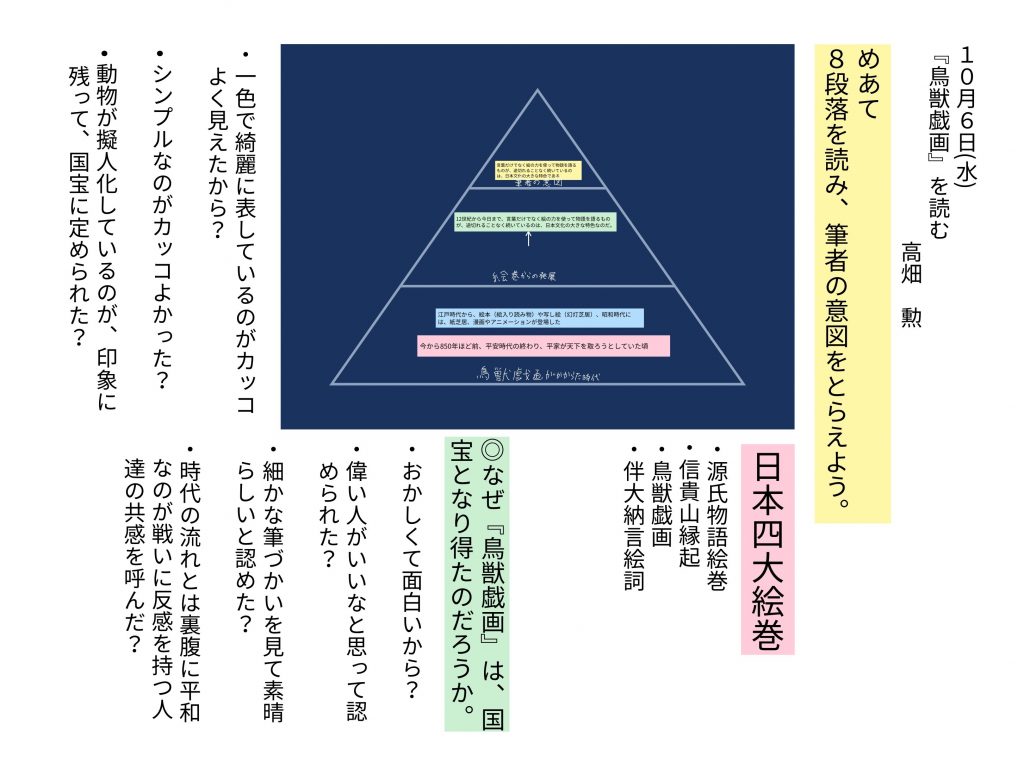

4時間目: 8段落を読み、筆者の意図を捉える

学習の流れ

①めあてを提示し、学習のゴールを明確にする。

②8段落をペアで音読し、何について書かれているかを捉え、考えを出し合う。

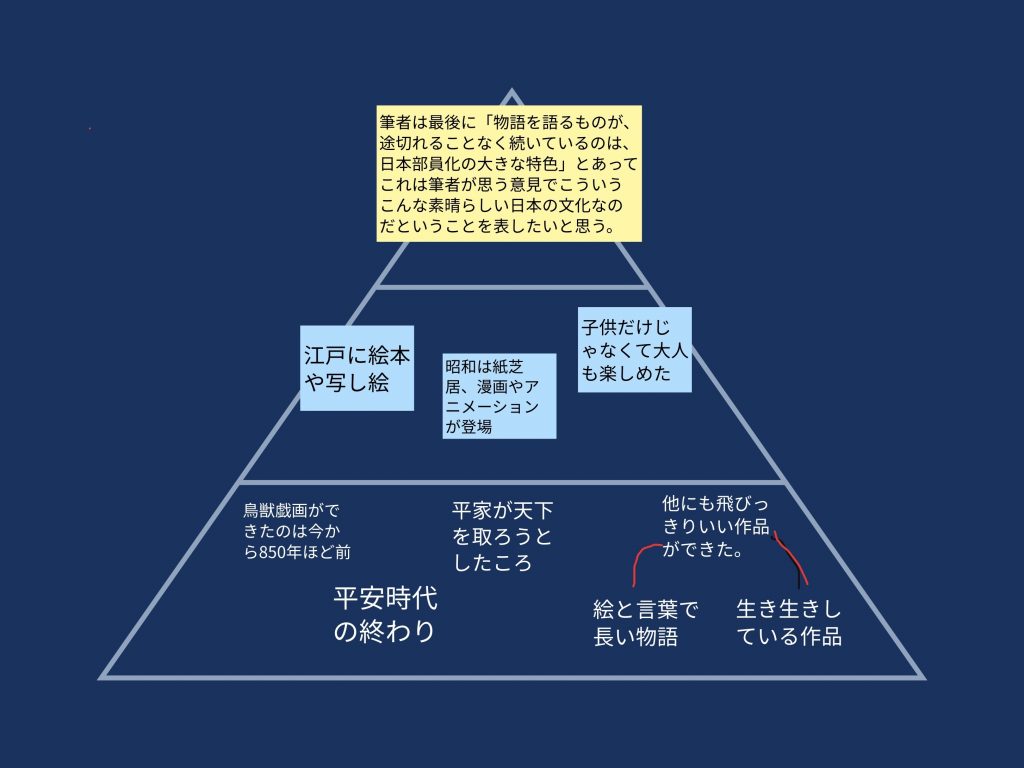

③児童の考えを「鳥獣戯画ができた時代」「絵巻からの発展」という「歴史的視点」に基づいたものの見方であることを押さえ、上段に「筆者の意図」と書いたピラミッドチャートを配付し、8段落の文章をさらに詳しく読み取る。

④ペアで8段落の読み取りを確認できたところから、黒板のピラミッドチャートを埋める。

⑤ピラミッドチャートの下段と中段の内容について交流した後、「筆者はなぜ『鳥獣戯画ができた時代』や『絵巻からの発展』について述べたのだろう」という発問から、8段落を書いた筆者の意図について、叙述を根拠として自分の考えを記述する。

⑥筆者の意図について考え、交流する。

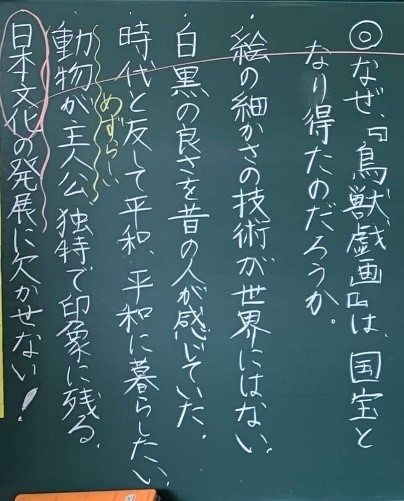

⑦日本四大絵巻を比較した資料をもとに、「なぜ、『鳥獣戯画』は国宝になり得たのか」に対する自分の考えを書き、交流する。

授業を振り返って

本文の情報を分類整理したり、ペアで話し合ったりする活動を入れたことで、「なぜこの文章を入れたのか」という児童の思考や、「もっとこの情報について知りたい」という児童の思いを引き出すことができました。

ピラミッドチャートを使って8段落の内容を分類・整理している際、「この時代には、とびきりすぐれた絵巻がいくつも制作され」という文に立ち止まった児童がいました。その児童は、すぐに最後のページに載っている『信貴山縁起絵巻』や『伴大納言絵巻』を見つけ、さらにインターネットでもこの時代の絵巻を検索していました。

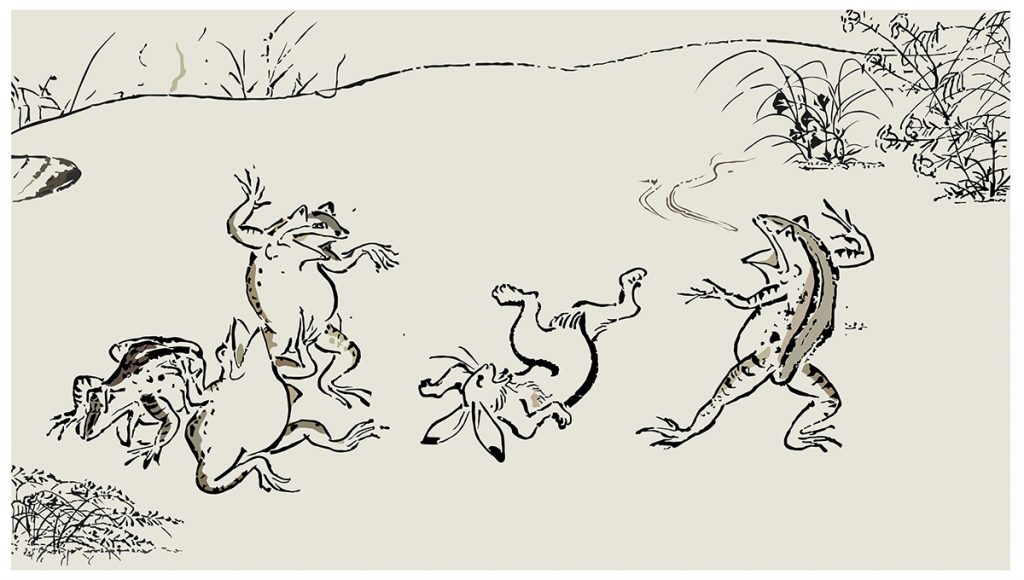

全体交流の中で、『鳥獣戯画』と上記の児童が板書してくれた二つの絵巻に『源氏物語絵巻』を加えて「日本四大絵巻」ということ、それらがすべて国宝であることを伝えました。すると子供たちから、「全部見てみたい!」という声が上がったため、用意していた四大絵巻を電子黒板で提示しました。

そして子供たちは、「鳥獣戯画以外は豪華」「鳥獣戯画だけ色がない」など、気づいたことを語り出しました。そこで、「そうやんな。そう思って、分析してみたのを送るから、見てみて」と言って、分析した表をタブレット上で配付しました。

『鳥獣戯画』だけが、

- 登場人物が動物

- 作者が不明

- 題材がない

- 詞書がない

ということを確認すると、「なんで国宝なん?」という素朴な疑問が子供の口から飛び出しました。そこで、「なぜ、『鳥獣戯画』は、国宝となり得たのだろうか」という発問をしました。

多くの子供は8段落に書かれていることをもとに考えていましたが、四大絵巻と比較しながら、その価値を見出そうとしている子もいました。「いろいろなことが謎である」ということをここで押さえたため、次の授業がさらに深まったと感じています。