過干渉な保護者への対応のコツ|沼田晶弘の「教えて、ぬまっち!」

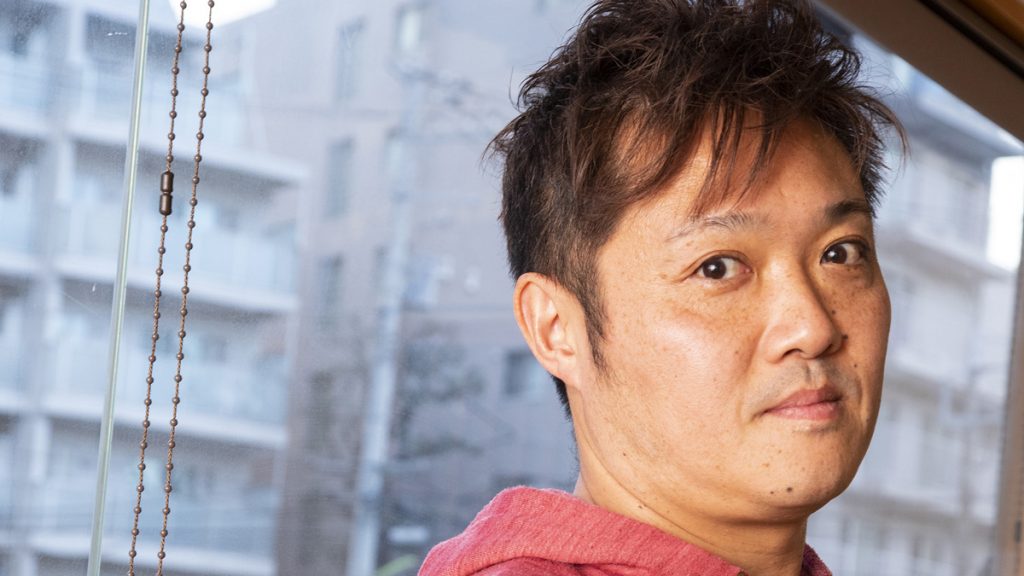

斬新でユニークな実践で子供たちのやる気を引き出す「ぬまっち」こと、沼田晶弘先生 。今回は、過干渉な保護者に対する上手な接し方、付き合い方のポイントをアドバイスいただきました。

目次

過干渉の保護者は、子供を自分の分身だと思っている人が多い

過干渉の保護者は、自分の敷いたレールの上を子供にきっちりと歩かせたいという人が多い。

しかもこれまでの自分の記憶や経験を総動員して、最もよかったであろう、ベストなレールを一本だけビシッと敷いてくる。

しかし、そこにはいろいろな誤算があるから、大抵うまくいかない。

一番大きな勘違いは、保護者は自分の子供を自分の分身だと思っていること。

もちろん、お父さん、お母さんのの遺伝子はバッチリ伝わっているわけだから、どこかしらは似てくると思うけど、子供は自分とは違う人格だし、性格も得意分野も違っているということをついつい忘れちゃうんだよね。

とにかくほめて、上手に少しずつ子離れを促す

とはいえ、過干渉の保護者はとにかく一生懸命な人が多いので、まずはほめてあげることが大事。その上でちょっとずつ子離れを促すような話をする。

例えば、「Aさんはさすがですね。お子さんの細かいところまでよく見ていらっしゃいますよね。そんなところまでは気づかない保護者も多いんですよ」とまずは子供のために頑張っていることを称賛し、認めてあげる。

その後に「自転車を一人で乗れるようになるためには、最初は自転車の後ろを保護者が掴み、支えてあげて練習したりしますよね。でも、どこかで手を放してあげる必要があります。本人も保護者も不安なので手を放すタイミングは難しいと思いますが、手を放さないとそれこそ大変なことになります。子供がずっと自転車に一人で乗れなくなってしまうか、保護者が引きずり回され血だらけになるかのどちらかです」

などと冗談を交えながら、子供を自立させるためには親は子供と距離を取ることが大切であるということを、さりげなく伝える。

間違っても「過干渉ですよ」なんて直球で諭すことはしない。逆効果になることは間違いないからね。