小4算数の授業づくり「2桁のわり算」編【動画】

【トモ先生の算数チャンネル】第13回

小学校の算数の授業づくりをお手伝いする『トモ先生の算数チャンネル』。今回は、4年生のわり算「2けた÷2けた」編です。単元後半の難しい問題や筆算に発展させていく前に大事な「見当づけ」とは? トモ先生こと髙橋朋彦先生が、学習指導要領に基づいた授業のポイントを解説します。

このシリーズでは、小学校高学年の算数を専門とする髙橋朋彦先生が、小ネタや道具に頼らずに、基本を大切にした質の高い授業づくりができるアイデアをお届けしていきます。

目次

Step 1: およその数「(何十)÷(何十)」で既習の計算と結びつける

今回は、4年生の「2けた÷2けた」のわり算です。

学習指導要領にはこのように書かれています。

計算の仕方を考えること

小学校学習指導要領解説 算数編(H29年7月告示)より

(中略)

96÷24の計算についても、90÷20とみたり100÷20とみたりすることで、商の見当を立てるなど、既習の計算を用いることができる。

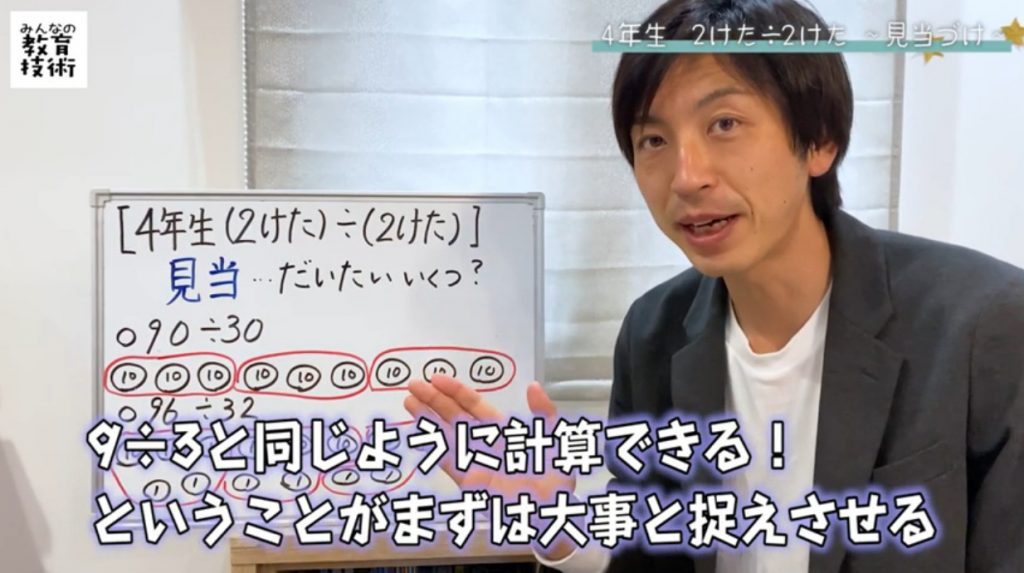

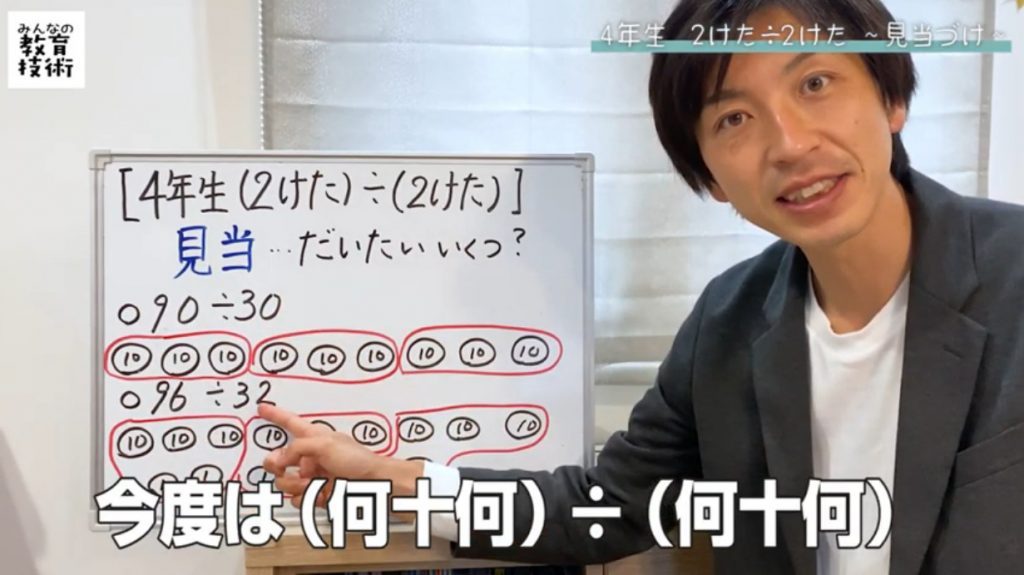

2桁のわり算の導入は、だいたいの数字を使った「(何十)÷(何十)」が取り入れられています。

それはなぜかというと、例えば90÷30の場合、90は10の集まりが9つだから、9÷3=3、答えは30の集まりが3つ、と既習の計算を用いて考えることができるからです。

「90を30ずつに分けると、10の集まりを3つずつ囲んだものが3つ分になりますね」と学習を進めていきます。

このように、90÷30の90を「10のまとまりが9つ」と捉えると、9÷3と同じように計算できるということを理解させるのが最初の大事なポイントです。

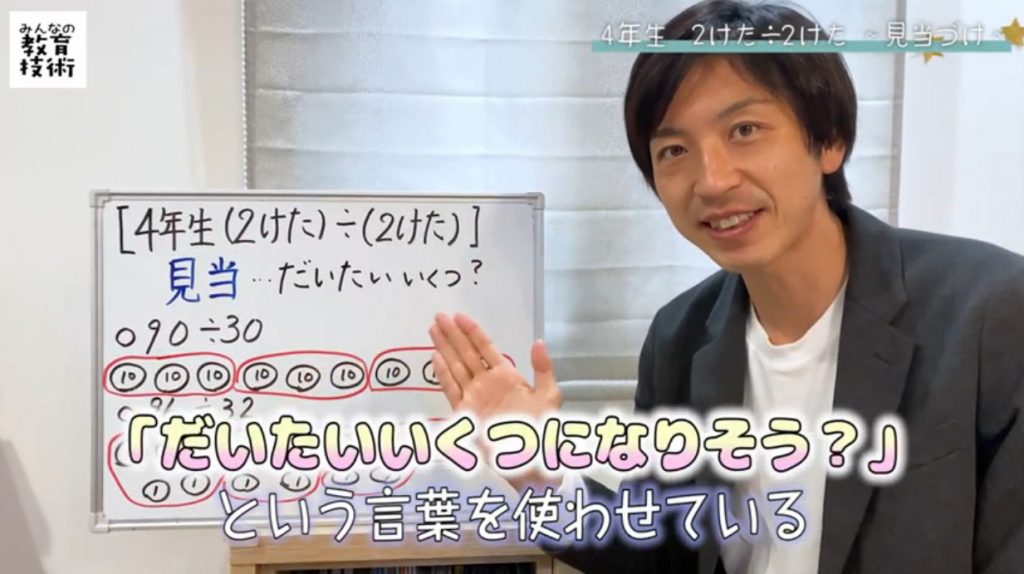

Step 2:「だいたいいくつ?」で『見当づけ』をする

その上で、96÷32のような(何十何)÷(何十何)を解いていきます。

これはどうやって解くのだろう?と思いますよね。

その時に出てくるのが『見当づけ』です。

私は、「だいたいいくつになりそう?」という言葉を使っています。