Keynoteでプログラミング思考を育む─東星学園小・井上厚史先生のICT実践

2020年度から小学校で必修化されたプログラミング教育。文部科学省は「小学校プログラミング教育の手引」で、「様々な教科・学年・単元で取り入れ」、「各学校の創意工夫により、様々な単元等で積極的に取り組む」ことが望ましいとしています。

とはいえ、特に今までプログラミングとは無縁だった先生たちにとっては、これはなかなか高いハードルに思えるかもしれません。プログラミング言語を学ばなくてはいけないのか、プログラミング用の端末やロボットの購入が必要なのか、そしてどんな授業でどのように取り入れたらいいのか等々、今も試行錯誤している先生たちは多いことでしょう。

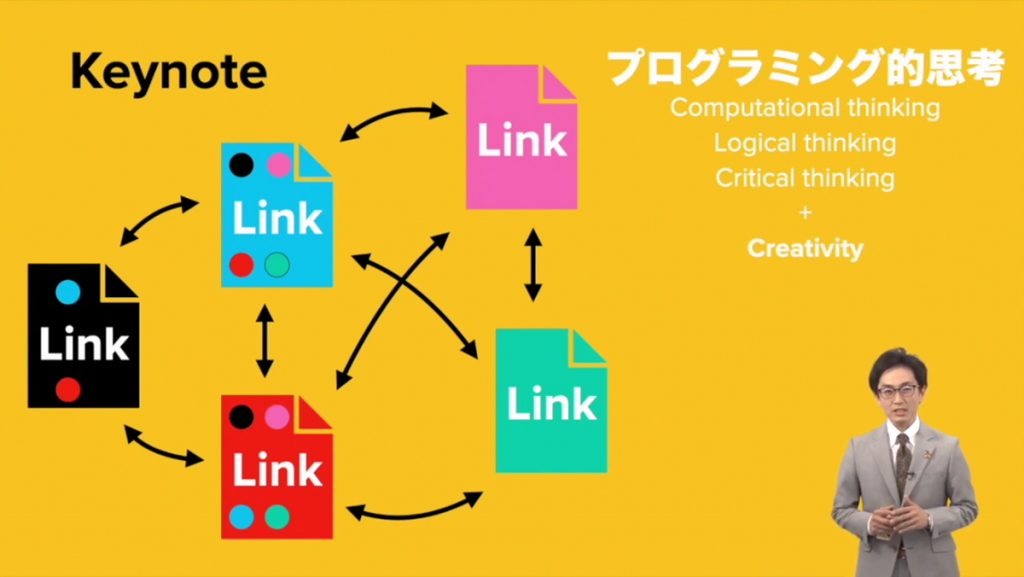

東星学園小学校の井上厚史先生は、プログラミング言語や特殊なツールを使わず、「リンク機能」を活用して、子どもたちの論理的に考える力、すなわちプログラミング思考を育む実践をしています。すぐに導入できて、しかも子どもたちが自ら学びを広げていくことができるこの取り組みについて、井上先生にお話を聞きました。

東星学園小学校の取り組みについては、井上厚史先生による『プログラミング的思考力の育成と多様性を育むICT教育活動』(2021年4月)というiTeachersTVのプレゼンテーションで紹介されています。

目次

Keynoteを使ってクリエイティブな自己紹介を作成

私がプログラミング思考を育むツールとして使っているのは、プレゼンテーションツール「Keynote(キーノート)」です。Keynoteだけでなく「PowerPoint(パワーポイント)」や「Google Slide(グーグル・スライド)」等、どんなプレゼン作成ソフトにもある「リンク機能」を活用することで、子どもたちはプログラミングの「条件分岐」(ある条件式の結果によって、次に行う処理を切り替えること)の考え方を身につけ、それを使って自由に作品を作るようになります。

通常プレゼンテーションをするときは、スライドを1枚目、2枚目と順番に表示しながら話しますが、リンク機能を使うと、テキストや画像にリンクを埋め込んで、そこから指定したスライドに飛ばすことができます。これを使って「条件分岐」が学べます。

例えば、5年生の総合的な学習の時間の授業で取り組んだ「わたし検定」。自分自身に関するクイズを出題し、みんなに自分のことを知ってもらうという自己紹介プレゼンテーションを作りました。

ある児童が作ったのは、自分の好きな野菜を当ててもらうクイズ。「これかな?」と思う野菜の絵を選んで、その答えが間違っていると、音声付きの不正解画面にリンク。そこから「前に戻る」ボタンで再度チャレンジできます。当たっていればもちろん正解ページに飛び、次へ進む仕組みです。

また別の児童は、自分の「八井」という苗字を取り上げ、「一井」さんから「九井」さんもいるかどうかというクイズを出しました。答えは「いる」で、正解するとそれぞれの名前についての解説を読むことができます。

この児童は、条件分岐を学んだだけでなく、名前について自分で調べてその学習成果を「わたし検定」で、ユニークな形で発表することができました。

子どもたちの作った「わたし検定」は、授業で発表して共有。作品を黒板にプロジェクターで投影し、制作者がプレゼンターとなって回答者を指名する形で、みんなで「検定」にチャレンジしました。「長く一緒にいて知っているようでも、知らなかったこともある」ので、クラスメートも「えー! 意外!」と言いながら、ゲーム感覚のように楽しんでいました。

クラス替えなどで、新しいメンバーでスタートするときのエンカウンターにも十分生かせるものだと感じています。

「条件分岐」の手書きからスタート、音声やアニメーションも活用

リンク機能を使ってプレゼンテーションを作る際、まず子どもたちには「条件分岐」の絵を手書きさせています。「こうなったらこっちのページに行って……」というイメージを持ってから、Keynoteで実際の作成に入りました。

子どもたちは、日頃からChromebookのGoogle Slideを使ってプレゼンテーション作成を行っています。また、私が算数の授業でKeynoteの「アニメーション」「音声」「リンク機能」などを活用しているので、それを見ている子どもたちは、Google Slideとは違うKeynoteのいろいろな機能を使ってみたいという憧れもあったのでしょう。プレゼンテーション作成には、積極的に取り組むことができたと思います。

音声はiPadのボイスメモで作ってKeynoteに貼り付けました。また、私がiPhoneアプリのサンプラーで子どもたちの「ピンポーン」や「ブー」などの擬音語を了承のうえ録音し、正解・不正解の時に使ったりしています。Garageband(音楽制作ソフト)で制作した楽曲をKeynoteに読み込んで、アニメーションのタイミングに合わせて動かすこともやってみました。

リンク機能で実際に条件分岐の動きを作ることで、プレゼンテーションの制作に深みが出たのではないかと考えています。今までは話したい順番にスライドを作ればよかったのが、「この時はこっち」「この回答の時は……」など、その順番や出し方について、子どもたちは試行錯誤しながら「わたし検定」を作りました。