「授業参観&保護者会」万全の準備と工夫

1年間、スムーズに学級運営を行うためにも、保護者との良好な関係づくりが大切です。保護者と直接関わる「授業参観&保護者会」を楽しく乗り切るポイントを紹介します。

執筆/神奈川県公立小学校教諭・小西範明、岐阜県公立小学校教諭・杉本大昂

目次

授業参観

事前準備

授業内容を学級通信でPRし、参加率アップを図る

学級通信で、「今、子供たちはタブレット端末を活用する力をメキメキと付けています」「算数の時間では、〇〇の勉強をがんばっています」など、どんな授業をしているのか、どんな機器を活用して授業を行っているのかなど、学習の様子を写真付きで価値付けながら情報を発信。

そうすることにより、自分の目で見て確かめてみたいという、保護者の気持ちが高まります(学級通信で発信した内容を、当日の授業展開の中に仕込んでおくことを忘れずに)。

また、「おうちの方へインタビューをしてきてください」「算数の〇〇の単元で箱を使うので、空き箱の用意をお願いします」など、保護者の方に協力をお願いしておくのも有効。

「あのインタビュー、どうなったのだろう」「算数であの空き箱をどんなふうに使ったのかな」など、「見てみたい」「確かめたい」という気持ちを思い起こさせる布石につながります。

(杉本大昂)

他の先生に授業を見てもらうなど事前準備は徹底的にする

授業参観前には、徹底的に事前準備をします。

普段、授業参観をしない保護者にとっては第一印象が大事です。例えば、同僚同士で予備の授業参観をして心積もりをしておくとよいでしょう。

空いている時間に、数分見てもらうところから始め、できれば1時間しっかり見てもらうことで、授業を誰かに見られることへの耐性ができ、本番、過度の緊張を防げます。

(小西範明)

授業参観当日の工夫

アイスブレイクを入れたり、参加型の授業にしたりする

国語で詩の音読を群像劇ふうにするなど、いろいろなやり方で音読をすると、ダイナミックさが出て喜ばれます。算数では、導入でパズル的に問題を出すとアイスブレイクにもなります。

また、算数の丸付けを保護者がする、理科で実験の手伝いを保護者にしてもらう、社会でごみ問題のテーマを扱い、保護者にインタビューを行うなど、参加型にするのもおすすめです。

(小西範明)

保護者にわが子の隣に来てもらう時間を設ける

自分の子供を「より近くで見たい」と思う保護者の気持ちに少しでも応えられるように、授業をデザインします。

例えば、「プレゼンテーションにまとめたことを友達に伝える前に、保護者の方にリハーサルを手伝ってもらいましょう」「どんなふうにこのプレゼンテーションをつくったのか、保護者に紹介してみよう」などと言って、子供たちの近くに保護者の方を招きます。すると、タブレット端末の活用に関しては子供のほうが詳しいので、子供が得意げに保護者の方にやり方を教える展開になります。保護者も近くでわが子の成長を見守ることができるので、喜ばれます。

ただし、保護者が来られない子供に対しては、たっぷり机間指導の時間をとり、価値付けることを忘れないようにしましょう。

(杉本大昂)

留意点

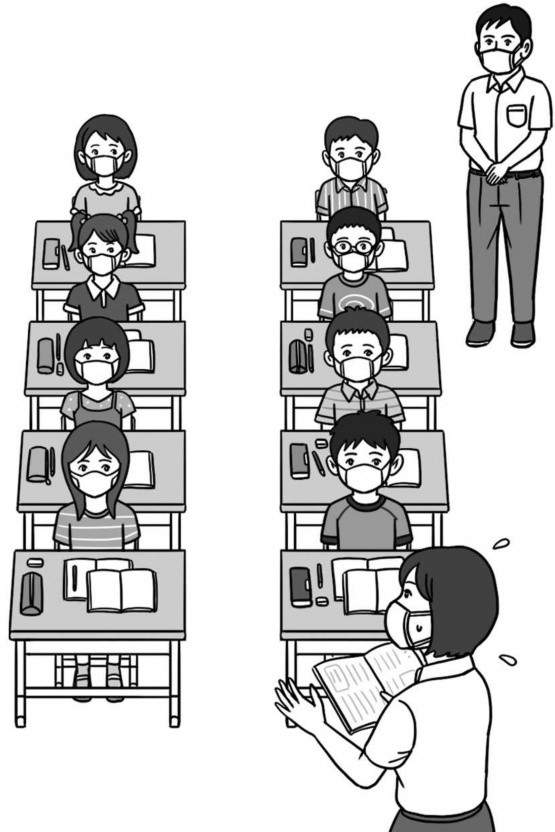

対面での授業参観の留意点

- 子供は一人残らず発言させること。

- 保護者の前で叱らない。間違えてもフォローすること。特に意欲が低い子供ほど、徹底してフォローしましょう。家では叱られていることが多いので、ほめられる場面をつくることが大事。

- 教室をきれいにしておくこと。また、掲示物は常に新しいものを掲示します。

- 体育の場合、体育着を忘れた子がいたら、私服でも必ず運動に参加させます。人前で恥ずかしい思いを親子にさせないこと。

- 授業参観に慣れないうちは、音読→板書→発言→問題を解くなど、極力シンプルな展開になるようにしたほうがよいでしょう。

- 漢字を指導するならば、書き順を何度も練習しておくこと。自分が子供のころに覚えた書き順が違っている場合もあるので、確認しておきましょう。また板書の間違いは多いので、事前にノートに書いておくこと。

- 理科で実験をする場合は、あらかじめ自分でも実験しておくこと。子供が実験する場合はもっと時間がかかり、予定より遅めに終わることが多いので、注意が必要です。

(小西範明)

オンラインでの授業参観の留意点

- 不確かな情報は伝えないこと。

- 社会科では自分の思想を伝えないこと。

- とにかく真面目にすること。ユーモアが必要なときは、タイミングや内容をよく考えて話します。間違えると誤解され、命とりになります。録画されたり、第三者に見られたりすることもあるので、足元をすくわれない工夫を。

- 板書をするときは、教室とは違う見え方になることを理解しておきましょう。

- 動画配信は素人であるという謙虚さをもつようにしましょう。NHK for School の動画を活用するのもおすすめです。

(小西範明)