小5国語「新聞記事を読み比べよう」指導アイデア

教材名:「新聞記事を読み比べよう」東京書籍

指導事項:〔知識・技能〕(2)イ 〔思考力、判断力、表現力等〕B(1)ア C(1)ア

言語活動:B(2)ア C(2)ア

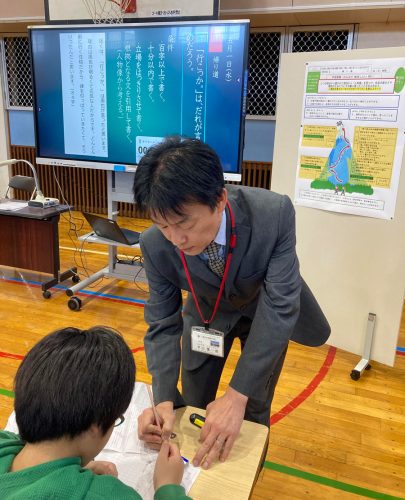

執筆/東京都公立小学校主任教諭・大熊啓史

編集委員/前・文部科学省教科調査官・菊池英慈、東京都公立小学校校長・加賀田真理

目次

単元で付けたい資質・能力

①身に付けたい資質・能力

文章全体の構成を捉え、情報と情報との関連付けの仕方を理解し、文章と図表などを結び付けるなどして要旨を把握する力を育成します。

②言語活動とその特徴

本単元では、新聞記事の構成を理解するために読む活動と、それを生かして見出しを書く活動という二つの言語活動の複合単元となっています。

日常的に、子供たちは新聞やインターネット記事に書かれていることだけが事実と捉えがちです。書き手によって、相手や目的に応じて事実は加工されること、それによって伝わりやすくなる反面、一つの事実に対していろいろな書き方があることに気付かせることが必要です。

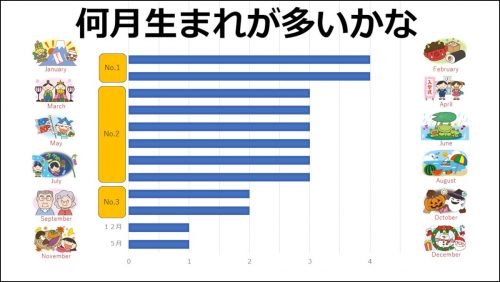

新聞記事の要旨を把握するために、新聞記事の構成と写真の役割について理解し、二つの新聞記事を読み比べることで、書き手の取り上げる事例と意見の関係によって構成が変わることに気付かせます。

そこから、記事と写真に合った見出しを考える活動を通して、記事の要旨を把握する力を高め、自分が書き手となった時に図表を効果的に使ったり、記事を工夫したりする力を育成します。

単元の展開(6時間扱い)

主な学習活動

第一次(1時)

・これまでの学習を振り返って、新聞記事を読み、書き手はどのような考えで記事を構成したか考えるという学習課題を明確にし、学習の見通しをもつ。

【学習問題】新聞記事を読み比べ、書き手のメッセージを考えよう

第二次(2~5時)

・新聞記事の構成と写真の役割を理解する。

→アイデア1

・新聞記事を読み比べ、書き手のメッセージを考えて話し合う。

・書き手のメッセージと関連付けながら、記事と写真の関係を捉える。

・新聞を持ち寄り、記事と写真に合った見出しを書く。

→アイデア2

第三次(6時)

・単元を振り返り、今後読み手として、また書き手としてどのようなことに気を付けながら学習していくか考えて、話し合う。

→アイデア3

アイデア1 情報と情報との関連付けを理解するための板書の工夫

本単元の知識及び技能の指導事項として、「情報と情報との関係付けの仕方、図などによる語句と語句との関係の表し方を理解し使うこと」があります。

ここでは、二社による新聞記事の「見出し」「記事(リードと本文)」の共通点や相違点を整理して、要旨を把握することを板書で示します。板書には、二つの新聞記事から読み取ったキーワードを二枚の模造紙に分けて整理し、子供が視覚的に要旨を把握しやすいようにします。

学習過程3、4時での活動と合わせてまとめておくと、その後にある活用して書く過程で効果的な資料とすることができます。

▼板書例

イラスト/横井智美

『教育技術 小五小六』2020年7/8月号より