新学習指導要領全面実施せまる!笑顔で臨む校内研修が授業づくりの力を伸ばす

「コミュニケーション能力」や「表現力」の育成を平成30年度のテーマとし、校内研究に取り組んだ千葉県我孫子市立新木小学校。これからの時代に必要となるであろうこれらのスキルに注目し、それを伸ばすために、どのように学校が考え、実行したかを横山悦子校長と研究主任の川又美帆教諭に聞ききました。

目次

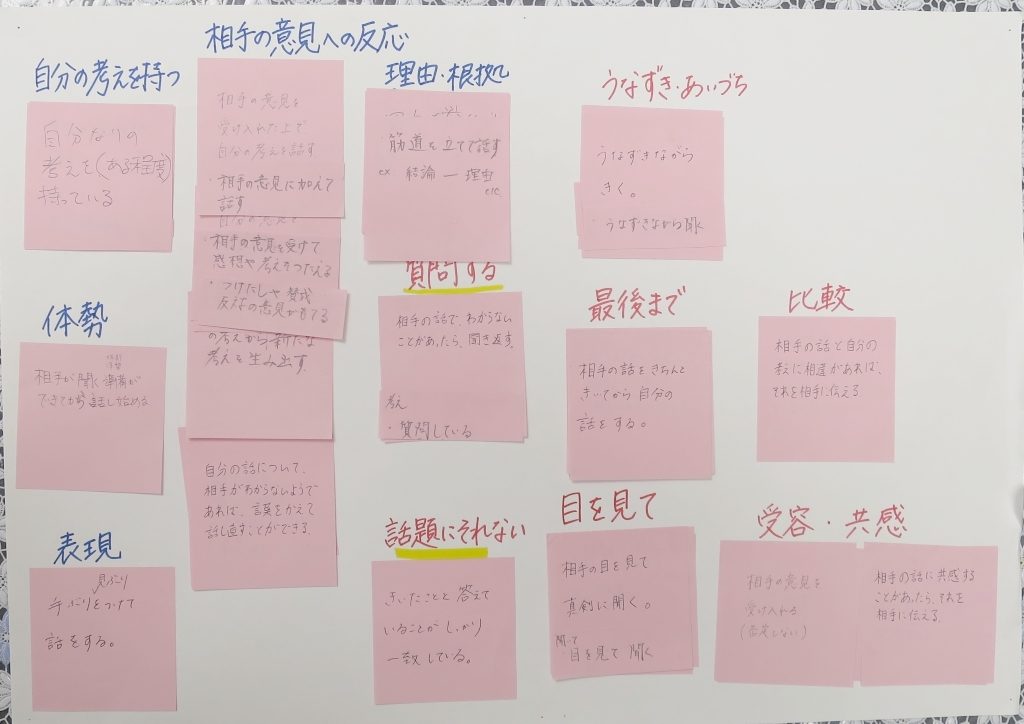

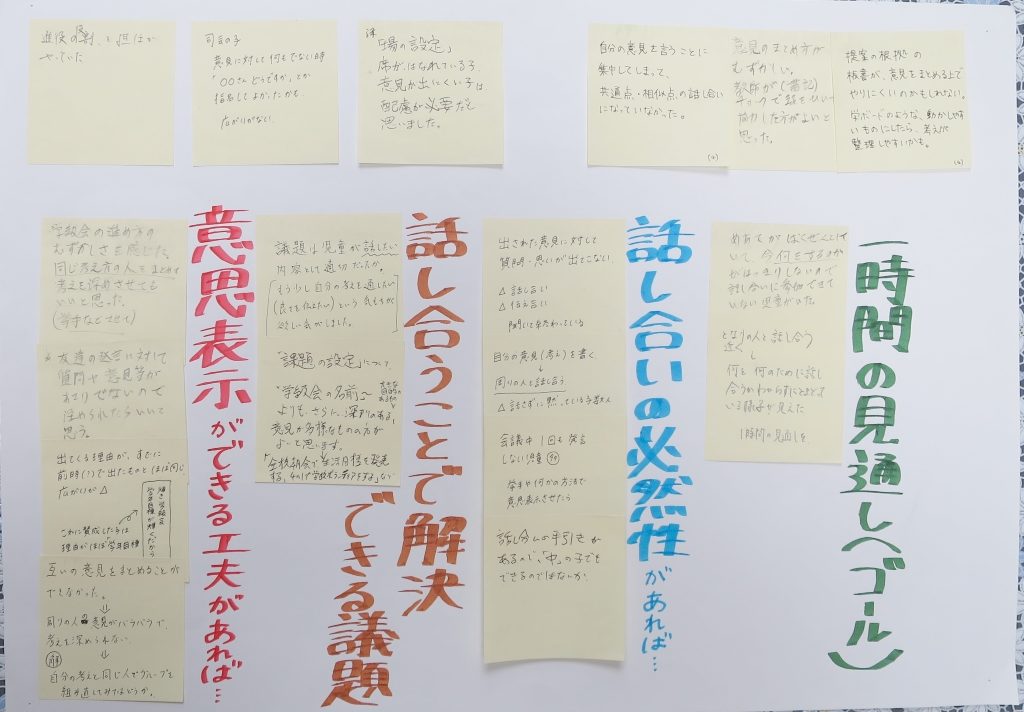

付箋を活用 ─子どもの姿を書き出し共有する

新木小学校の平成30年度の校内授業研究会は5回実施され、学年または2学年ひとまとまりの学団部会で教材研究、指導案検討を行い、共同研究として授業を展開しました。事前に各学団部会でプレ授業を行い、それぞれの授業後には意見交換会を実施し、醸成を図りました。また、思いを一つにするために、意見交換会ではグループで進行役を配置するなどの工夫も行いました。

「研究授業の際には付箋の束を先生方に配り、授業を見ながら、それに気づいた点を書きとめてもらっています。平成30年度で特に意識したポイントは、子どもの姿を書いてもらうこと。先生自体の評価ではなく、授業を受けている子どもの状況を確認することにしたのは、どういった手立てがこのような状況をもたらしたのかが判別できると思ったからです」(川又教諭)

主語は「子ども」。子どもが「こうなった」「こんなよい姿をしていた」「止まっていた」などの成果と課題がそれぞれの教師により記入され、授業後の全体会で検討されます。

「初めは位置を決めずに、大きな模造紙に付箋を貼り付けます。その中で同様の意見をまとめ、なぜこういった子どもの姿が見られたのかを検証していく手法です。このようなやり方でよい効果を生み出した手立てを明確化し、今後の教育活動につなげていきます」(川又教諭)

研修の後には、確定したことや共有したいことを研究主任が研修だより(A4サイズ1枚)にまとめ、周知を図っています。