伝える・ぶつかる・創造する 映像制作でICT実践〜森村学園初等部・榎本昇先生の実践例

小学校にタブレットが普及してきて、最近はカメラ機能とアプリを使って子どもたちが映像作品を作り、クラス内や学校内で共有するという機会も多くなりました。

森村学園初等部(神奈川県横浜市)では、10年以上前から映像制作を授業に取り入れる実践があり、2010年からは、パナソニックの教育支援プログラム「KWN(キッド・ウィットネス・ニュース)」に参加して、子どもたちの作品をコンテストに応募。学校内だけでなく世の中に発信しています。実際に、授業の中でどのように映像制作が進められるのか、テーマ決定から完成までのプロセス、そして子どもたちがそこから何を学んでいるかについて、榎本先生に伺いました。

目次

2020年、子どもたちが取り組んだテーマは「フラワーロス」

森村学園初等部の取り組みについては、長年映像制作を指導してきた榎本昇先生による『みらいに、つたえる』(前編)(後編)(2019年4月)というiTeachersTVのプレゼンテーションで紹介されています。

KWNは、パナソニックが1989年にアメリカで始め、現在はいろいろな国で展開する教育支援プログラムです。子どもたちのコミュニケーション力や創造性を高めることを目標に、機材を貸し出したり、ワークショップを行ったりして映像制作を支援し、年に一度コンテストを開催しています。

森村学園初等部では、2010年からこのプログラムに参加し、ほぼ毎年コンテストに作品を応募してきました。「KWN 日本コンテスト 2020」には、5年生の「桜隠し」という作品をエントリーしました。

この「桜隠し」という作品では、コロナ下で起きたフラワーロス問題を取り上げています。

映像を作るにあたっては、テーマを決めるところから、すべて子どもたち主体で行っています。テーマは、みんなで意見を出し合い、その総意で決まります。私は、見る人が明るい気持ちになったり、前向きになったりするテーマにしようといった提案はしますが、そのほかはすべて子どもたちに任せています。今回私が担当した5年生のチームの「フラワーロス」というテーマは、私からは出ないアイディアでした。

細かい役割分担。決定のプロセスも子どもたち主導

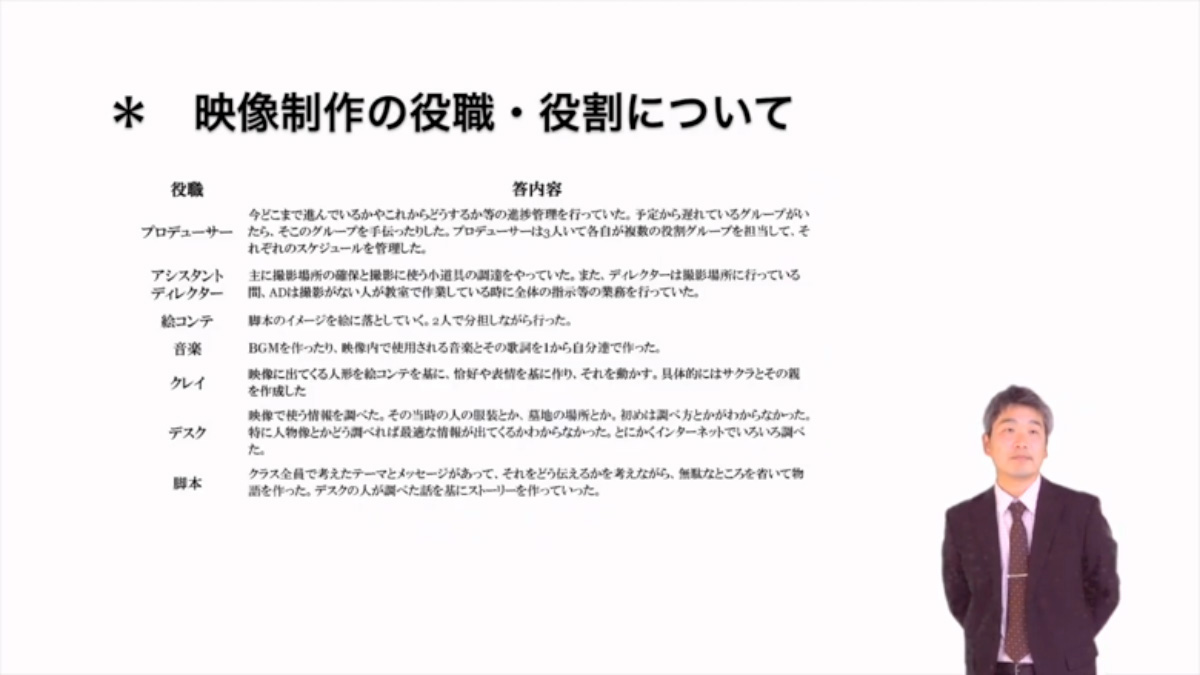

実際の映像制作は、役割分担をして進めます。仕事の種類は、マネジメント系、制作系、調査系に分けられ、プロデューサー、アシスタントディレクター、デスク、脚本、絵コンテ、音楽、クレイ、カメラ、照明、音声、ナレーションなど多岐にわたります。

誰が何を担当するかは、一人ひとりが自分の希望を出して決めていきます。もちろん人数調整が必要になったりもしますが、それもすべて子どもたちが考えて行います。ここで教員が変に手出しをすると、子どもたちの学ぶ機会を削ぐことになります。もちろん、どうしてもうまくいかないときは、話を聞きアドバイスしますが、子どもたちが決めたことを覆したりすることはありません。

「置かれた場所で咲く」という表現があります。与えられたポジションで経験したことがよい学びにつながる、これがこのプログラムに子どもたちが参加する意義です。最も大事なのは、自分の思い通りにいかなかったとしても、その中で全力を尽くすという経験をすることです。

このように細かく役割分担すると、成長領域が役割によって違うので、子どもたちの成長が限定的になるのではないかという懸念があるかもしれません。でも、仕事によって身に付く能力が違うことは当然ですし、それは、子どもたちのこれからも続く学びの時間の中で十分に消化できる違いだと思っています。