三学期のとっておき!授業の導入に使えるミニネタアイデア集

コロナ禍の中で迎える2021年、三学期の「授業の導入」に使えるとっておきのミニネタを紹介します。子供たちの学びの探求心を引き出しましょう!

執筆/兵庫県公立小学校校長・ 俵原正仁

目次

一年生

国語「こえに 出して よもう」

私はだぁれ?

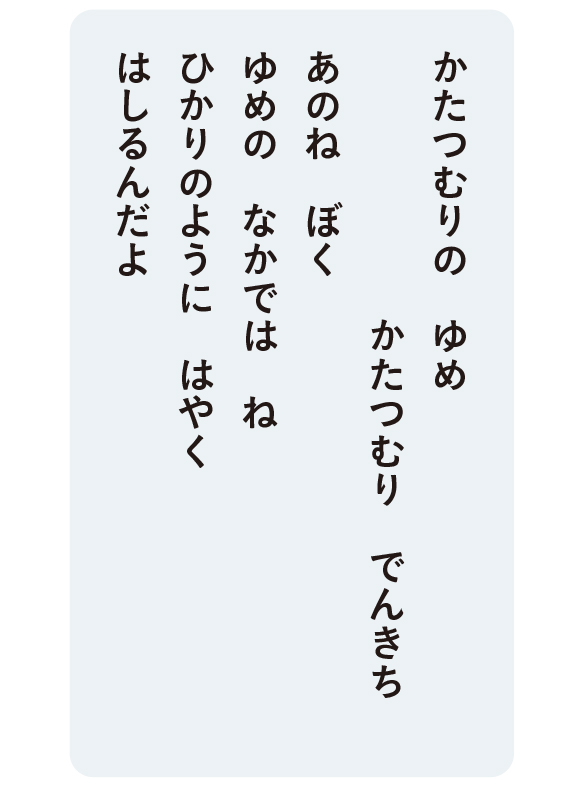

光村図書『こくご一下』には「こえに 出して よもう」という単元があります。そこに、くどうなおこさんの「のはらうた」から2編の詩が紹介されています。1編が次の詩です。

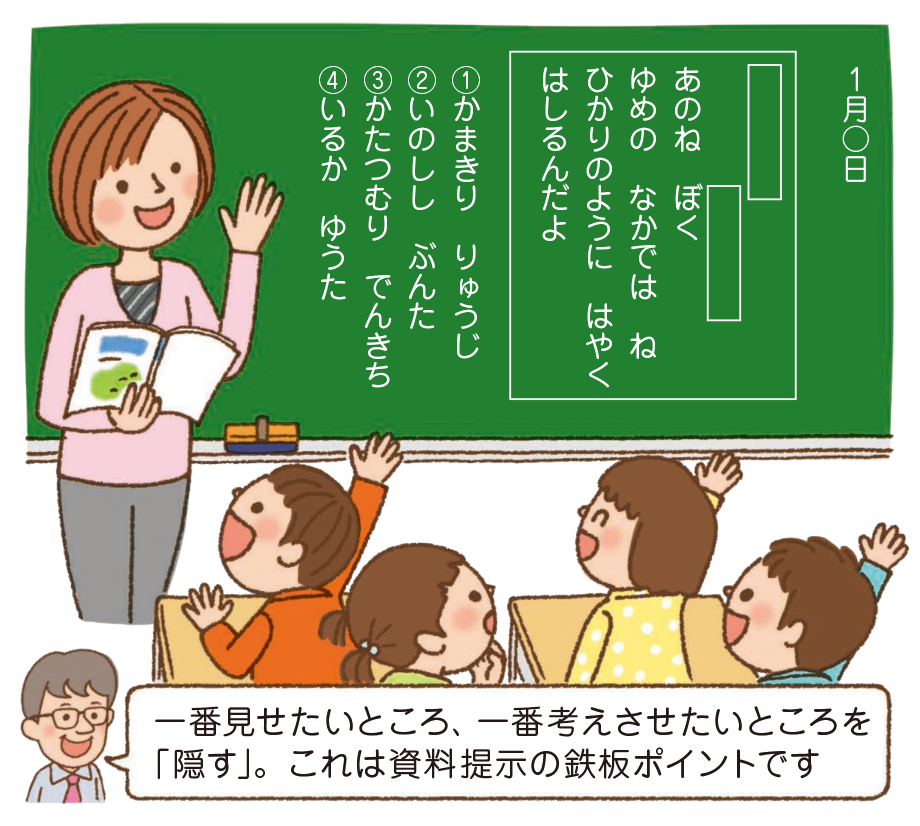

そのまま紹介しても十分楽しい詩ですが、教師がひと手間加えることで、楽しさはさらにアップします。そのひと手間とは、「隠す」ということです。子供たちに題名と作者名を隠して紹介し、こう問いかけます。

この詩を書いた人は誰でしょうか?

①かまきり りゅうじ

②いのしし ぶんた

③かたつむり でんきち

④いるか ゆうた

自分の考えを挙手させて確かめます。立ち位置をはっきりさせることで、友達の意見をしっかり聞くことができるようになります。

この中で一番速く走りそうなのは、いのししだから、②だと思う

でも、イルカのほうが速いよ

イルカは泳げるけど、走れないと思う

『ゆめのなかでは』と書いているから、ほんとは速くないのかもしれない

子供たちの意見を聞いた後、正解を発表します。歓声やどよめきが上がること間違いなし。この後は、後半部分を隠したワークを渡し、それぞれ何かの生き物になったつもりで、「あのね ぼく ゆめの なかでは ね」の続きを考える学習活動を組んでいきます。

算数「大きいかず」

じゃんけん大会どっちの勝ち?

子供たちはゲームが大好きです。授業の導入時にゲームっぽいことを取り入れることで子供たちのテンションは上がります。最近は、教科書でも導入時にゲームを扱うことが多くなっています。

「大きいかず」の単元でも、2位数の大小比較の導入で、おはじきを使った点取りゲームが、教科書(啓林館)に載っています。

おはじきを10回はじいて、10のゾーンに入れば10点、1のゾーンに入れば1点というゲームです。楽しそうです。でも、実際にやってみると、教科書の例示のようによい感じに得点ができません。10のゾーンに1回も入らず、2位数の大小比較を行うという学習活動ができない状況も出てきます。

そこで、この点取りゲームをおはじきではなく、じゃんけんに変更します。じゃんけんをして「勝ったら10点。負けたら0点。引き分けは1点」というルールにするのです。

これを10回行います。10回連続でじゃんけんに負ける子はそういません(もしいたら、レア中のレアということでほめてください)。

これで、どの子も楽しみながら2位数の大小比較を行うことができるようになります。

生活「ふゆとなかよし」

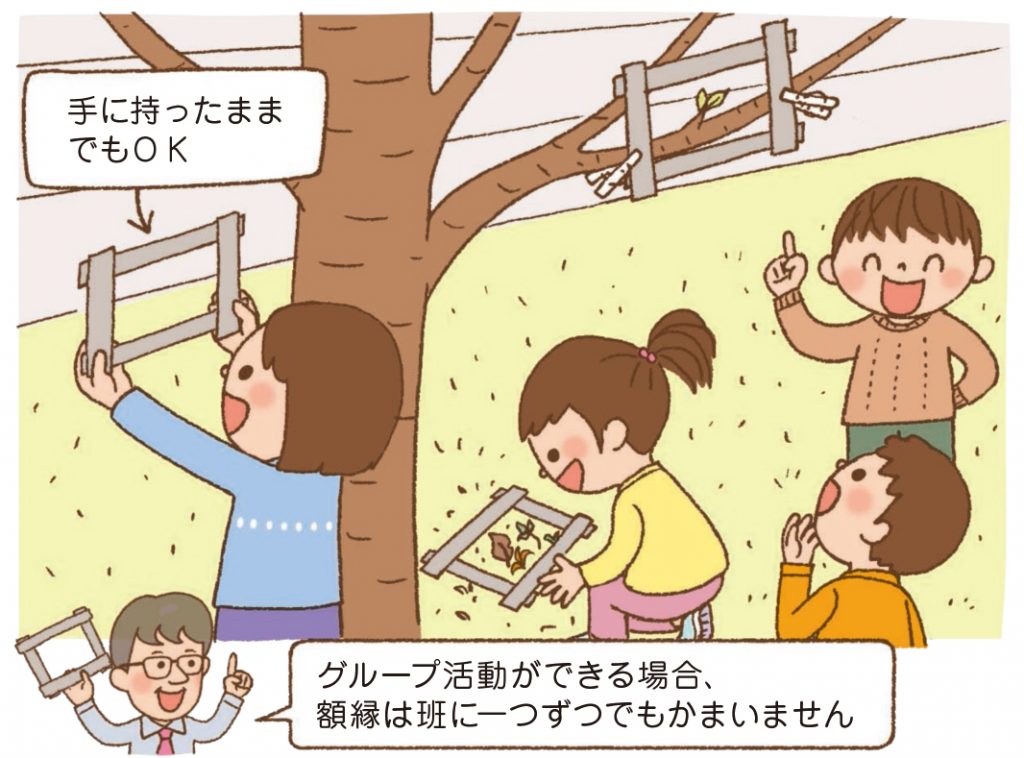

額縁たんけん「ここ、ど〜こだ?」

ここ、ど〜こだ?

授業の冒頭、子供たちに1枚の写真を提示します。段ボール製の手作りの額縁の中の写真には、1本の桜の木が写っています。

あっ、見たことある

バックネットの後ろだと思う

あえて分かりやすい写真を用意したので、子供たちもすぐに正解にたどり着きます。

正解です! これはバックネットの後ろの写真です。タイトルは『冬の桜』です

正解と告げられ子供たちは大喜び。楽しい気分になったところで、次の活動に移ります。

今から、校庭に出て、冬探しをします。友達に教えたい場所を探してください。今からみなさんにこの額縁を渡します。教えたい場所が見付かったら、この額縁に洗濯ばさみやセロハンテープなどでセットしてください。地面に置いてもいいですよ。みんなで見て回った後、先生が後で写真を撮っておきます

この後、体育の授業の邪魔をしないなど、気を付けることを話したら、「ふゆの校ていに出てみよう」の学習の本番です。ボール紙で作った額縁を一人一つずつ受け取って、子供たちはキラキラした瞳で校庭に飛び出していきます。