教師のためのリフレクション(ふり返り)講座

授業力や学級経営力の向上に欠かせないリフレクション(ふり返り)。教師自身の力を伸ばすリフレクションの方法と併せて、子供たちに指導したい効果的なリフレクションの方法も紹介します。

執筆/栃木県公立小学校教諭・須永吉信

目次

Part1 教師の力を伸ばすリフレクション

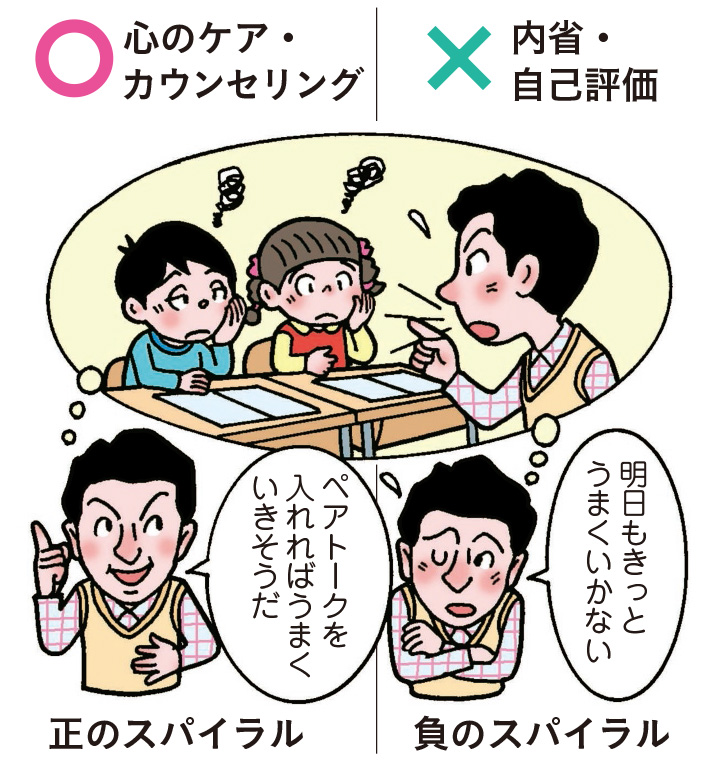

「内省・評価」ではなく「心のケア・カウンセリング」と捉える

みなさん、学期末ですね。

最近は職場でも「学期末はリフレクションでPDCAサイクルの検証を……」などと言われるようになりましたが、ただでさえ忙しい学期末に加え、今年はコロナ対策、夏季休業の短縮……と過酷な日々が続き、リフレクションに取り組む余裕などないのが現状かもしれません(かく言う私も疲れています)。

しかし、リフレクションは決して無用の長物ではありません。正しく理解すれば大きな武器になり得ます。そこで、まずはリフレクションの意義から見直していきたいと思います。

ウェブメディア『組織づくりベース』にぴったりくる説明があったので、引用します。

リフレクション(内省)とは、人材育成の分野において「自分自身の仕事や業務から一度離れてみて、仕事の流れや考え方・行動などを客観的にふり返ること」です。失敗しこと・成功したこともすべて含めて見つめ直し、気付きを得て、新たな行動へとつなげる未来志向の方法論です。

『組織づくりベース』コラム「リフレクションとは?人材育成における内省とその効果」 より

リフレクションは「内省」と訳されることから、厳格に自らを査定し、客観的な評価を下さなければならないものと思われがちです。

しかし、この説明にもある通り、リフレクションは決して自分を追い込むためのものではありません。自分を客観的にふり返ることで漠然とした不安を解消し、明日への活力(未来志向)につなげていくためのものです。リフレクションをすることでリフレッシュし、心が前向きになる―そんな心のケア・カウンセリングと捉えてみてはいかがでしょうか。

「やり方」ではなく「あり方」がカギ

リフレクションをしよう!」と言われて、直感的に「仕事が増える……」と感じる人は、リフレクションを少し誤解しているかもしれません。研修や職場では「形にして提出しろ!」と言われるので無理もないのですが、そのような「やり方(形式)」重視のリフレクションは本質から外れていることが多いものです。

なぜなら、リフレクションにおいて最も大切なのは、授業、学級経営、保護者対応……さまざまな行いに対し、適宜適切に(その場その場で柔軟に)ふり返る習慣を身に付けることだからです。

PDCAサイクルで考えてみましょう。帰りの車内で、いつもその日の授業のふり返りをしているA先生がいたとします。

「今日の算数の授業はあまり活気がなかったな(Check)」

「少し一方的に進めてしまったから、話合いを入れた方がいいかもしれないな(Act)」

「よし、明日の授業は立式のところでペアトークをさせてみよう(Plan)」

→ 次の日の授業(Do)

A先生は特別時間を取らず、プリントにもまとめてはいませんが、PDCAサイクルがしっかり身に付いていると言えますよね。

リフレクションも同様で、リフレクションに特別な「やり方(形式・作業時間)」は必要ありません。適切なタイミング、その場に合った方法で適宜行い、思考の「あり方」として日頃から習慣付けていくことが肝要なのです。

私も今は2児の父。とても特別な時間は取れません。放課後の教室、帰りの車中などに、その日の出来事をふり返るようにしています。

重要なポイントは「メタ認知」と「未来志向」

リフレクションの習慣を身に付けるうえで大切なポイントは二つあります。

一つ目は「メタ認知(自己の客観的把握)」です。常日頃から「自分が子供だったら」「自分が保護者だったら」と、他者の視点に立って考える習慣を付けると力が付きます。

また、漠然とした不安を感じるときは、「AがうまくいっていないからBを試してみよう」と、現状を具体的に分析し、代案を立てるようにするとよいでしょう。

二つ目は「未来志向」です。失敗したときに「自分はダメだ」と自分を責めるのではなく、「失敗に気付けたのだから一歩前進!」と、前向きな気持ちを維持することが大切です。

ただ、前向きになろうと決めてなれるのならそんなに楽なことはありません。そこでよく私が使ったのが、先ほど書いた視点の転換です。

例えば、授業がうまくいかなくて落ち込んだとき、私はよく子供の椅子に座り「子供たちは毎日6時間近くこの椅子に座って授業をがんばっているんだよな」と、あれこれ思いを巡らせていました。相手の立場に立つと、自然と自分もがんばろうという気持ちになるのでしょう。それでずいぶんと気持ちが前向きになりました。