小5社会「貿易や運輸」指導アイデア

執筆/埼玉県公立小学校教諭・小野優

編集委員/文部科学省教科調査官・小倉勝登

目次

目標

交通網の広がりや外国との関わりなどに着目して、貿易や運輸の様子を地図帳や各種の資料などで捉え、貿易や運輸は、原材料の確保や製品の販売などにおいて、工業製品を支える重要な役割を果たしていることを理解できるようにする。

学習の流れ(6時間扱い)

問題をつくる(1時間)

○輸送手段や輸送するものについて考え、学習問題をつくる。

〈学習問題〉

日本の運輸や貿易には、どのような特色や役割があるのだろうか。

追究する(4時間)

○日本の交通網の広がりや輸送手段の特色について調べる。

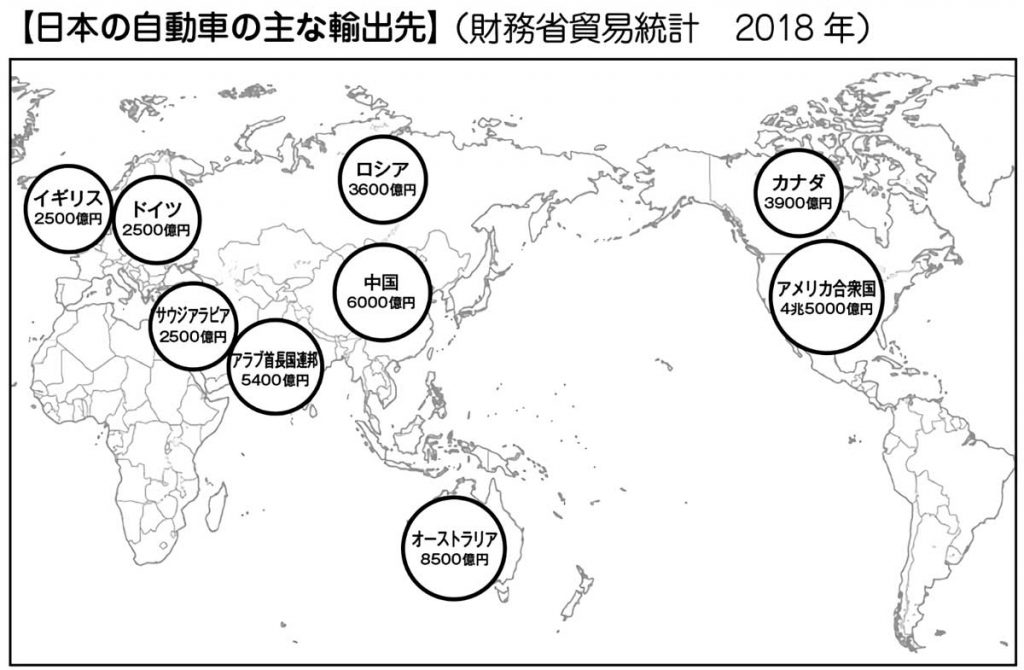

○輸入品や輸出品の種類や貿易相手国、その取扱額について調べ、貿易の重要性について考える。

まとめる(1時間)

○日本の輸送や貿易の特色と役割についてまとめ、工業生産との関係をカルタにまとめる。

導入の工夫

前単元の学習を用いることで、工業製品とのつながりを想起しやすくし、他の輸送手段に目を向けることで問題意識をもつことができるようにしていきます。

日本で造られた自動車は、どこの国に、どのように運ばれるのでしょうか?

中国などの近い国もあれば、アメリカやヨーロッパなどの遠く離れた国にも運ばれているね。

自動車づくりの学習で見たように、船で運ばれるんだろうね。

いろいろな輸送方法を見てみましょう。何を運んでいるのしょうか?

原油は、いろいろな物の原料や燃料になるんだね。なくてはならないものだね。

自動車工場の学習では、関連工場が様々な部品をトラックで運んでいたね。

日本の中でも物が運ばれているから、トラックや列車で運ばれるものもあるんだね。

輸送方法によって運ぶ物に違いがありそうだね。どの輸送方法が多いのかな?

問題をつくる (1/6時間)

輸送手段や輸送するものについて考え、学習問題をつくる。

学習問題

日本の運輸や貿易には、どのような特色や役割があるのだろうか。

追究する(5/6時間)

日本がどこの国に輸出入をしているか、また、どのようなものを輸出入しているかを調べる。

資料活用の工夫

イラスト/横井智美、栗原清

『教育技術 小五小六』2019年10月号より