荒れた子供たちが変わる、教師も変わる「特別活動」

人と信頼関係をつくること、社会にかかわり、よりよくすること、自分のよさを伸ばしていくこと。特別活動で育てようとしているのは、こうした力です。子供たちが今後、社会で生きていく上で必要不可欠なものばかりです。

元文部科学省視学官で、特別活動について全国の学校を指導している杉田洋先生(國學院大學教授)が推薦する、大阪府池田市立秦野小学校の特別活動の実践を紹介します。さまざまな学校の「人間関係形成」「社会参画」「自己実現」を育む実践を取り上げていきます。

監修/國學院大學教授・杉田洋

目次

あいさつレンジャー活動で学校の空気が柔らかくなった

今回紹介する大阪府池田市立秦野小学校(山際博校長、児童数722人)は、しぶたに学園と称して幼稚園、他の小学校や同市立渋谷中学校と連携する隣接型の小中一貫校で、開校145年目を迎える地域の伝統校。祖父母の代から3世代にわたって当校に通った、あるいは通うというような家庭が多く、地元の人々から愛されている学校です。

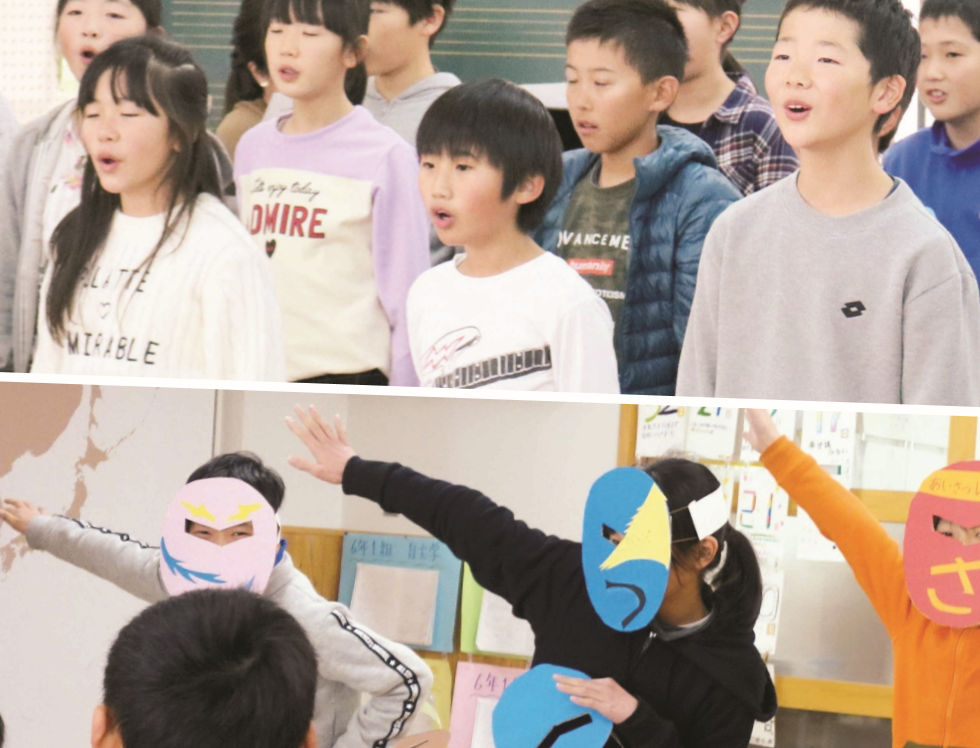

挨拶もそこそこに山際校長が、「あいさつレンジャーを見てもらいましょう。ちょうどこれから5年生があいさつレンジャーに扮して1年生の学級に突然現れ、挨拶することを奨励するんです。急ぎましょう」と言います。

その学級に向かうと、廊下に仮面をつけたあいさつレンジャーが潜んでいました。1人が記者に向かってしーっというしぐさをします。

「わたしたちは、あいさつレンジャーだ」

「きちんと挨拶するようにしようね」

彼らが1年生の子供たちの前に現れると、一斉に歓声が起こりました。

「子供たちが変わり、空気が柔らかくなったんです。ぜひその話を聞いてほしい」とうれしそうな笑顔で校長が言います。

「どうして子供が変わったのですか」と聞くと、「それは、うちの教師が変わったからです」と校長は明快に答えました。

学校に広がっていた「子供のやらされている感」

秦野小学校は、特別活動を研究実践して今年度で4年目になります。地域の応援が根強く安定した学校と思われるのに、なぜ特別活動の研究に取り組むことになったのでしょうか。

校長はこう語ります。

「本校に赴任して2年目に、いくつかの学級が大変なことになったんです。どの学級の先生も熱心で子供に一生懸命です。なぜそのようなことになるのか戸惑いました。授業をエスケープする子供もいました。教師と子供の関係が崩れてしまう学級も現れました。

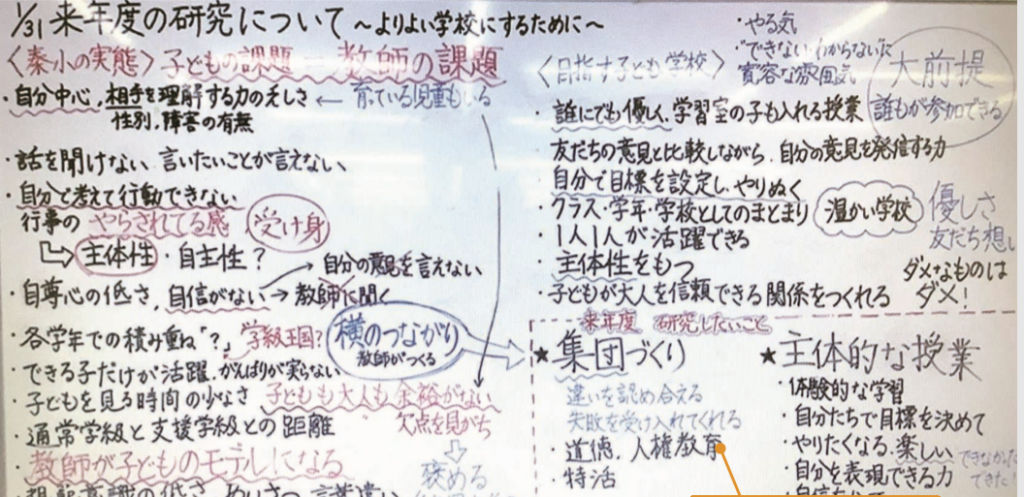

これは教師レベルの問題ではないと直感しました。ちょうど研究テーマの更新の時期でしたが、私は教職員を前に、自分の興味関心も大切だが、本校の根本を見直す研究をしなければいけない。全員の意見を聞きたいと言いました。

クリックすると別ウィンドウで開きます

その場が、次年度の研究を話し合う校内研究会です。長い沈黙の後、『子供にやらされている感があるのではないか』という意見が出ました」

教職員の記憶が甦ります。 その校内研究会を開く3か月ほど前に5年の学年集会がありました。そこで突然、子供Aが「学習発表会をやらされる!」と大声で叫んだのです。担任は「こんなときにマイナス発言か。かなわんな」と思いつつ、「A、それは何で?」と尋ねました。すると、Aは「いつも何か、やらされてる。学習発表会もやらされるやろ!」とまた叫びます。一生懸命に取り組んでいると思われた子供たちの心の底を、Aが吐露したのだと5年の先生は気づきました。

「校内研究会で全員が見出した本校の課題は、子供の主体性の欠如と子供の横のつながりの薄さでした。子供にやらされている感があるなら、この2つは必然的な帰結です。子供の実態に合っていない課題設定を教師がすることで、それに対して前向きに取り組めない子供たちが生まれていたのです。そこには、課題を自分たち自身で解決するような教育に十分取り組めてこなかったという私たちの問題がありました。

つまり、子供たちの意識や行動は教職員自らがつくり出してきたものに違いないと私たちは結論づけました。

集団づくり、子供の人間関係形成が私たちの課題になったことで、特別活動を研究することにしたんです。子供たちが学校生活の問題に真剣に向き合い、それを協働して解決する。その活動を真面目に繰り返していきました」(山際校長)