コロナ禍でも「子供同士の関係性」を育てる授業の工夫

コロナ禍によって、小学校の教室でも他者と直接触れ合う活動が制限され、学級の子供たち同士が自然に人間関係を築いていくことが難しくなってきています。安心して学校生活を送ることができるのも、仲間との良好な関係があってこそ。感染リスクを避けながらでもできる、「仲間とのつながりをつくる工夫」の紹介です。

執筆・イラスト/愛知県公立小学校教諭・佐橋慶彦

目次

子供たちの心の健康を守る

休校により、多くの子供たちがそれぞれの時間を家庭で過ごすことになりました。新たな学級がスタートする大切な時期です。新しい環境に対する不安をずっと抱えたままでいたかもしれません。

学校が再開しても、近い距離で会話をしたり、遊んだりすることには制限がかかります。効率的に学習を進めることに重点が置かれ、仲間と人間関係を築けないまま学校生活を送らなければいけないことも考えられます。

仲間との良好な人間関係によって、子供たちは自分の居場所を感じることができます。自分の居場所が無ければ、安心して学校生活を送ることも、前向きな気持ちをもつことも難しいでしょう。

子供たちの心の健康を守るためにも、仲間との関係性を育てていく必要があります。感染のリスクを避けながらできる「仲間とのつながりをつくる工夫」を考えてみましょう。

学級は分けても心はひとつ!

仲間との関係は、互いを知ることから始まります。しかし、ペアトークやグループ学習など、近距離での会話を伴う活動が行えないため、仲間について知ることができる機会が減少してしまいます。そこで、子供たちが互いを知ることが出来る場を意図的に設ける必要があると考えます。

真っ先に思い浮かぶのが、掲示物や配付物の活用です。

例えば、授業中に挙がった意見や学習の感想を共有できるような掲示スペースをつくることが考えられます。一人ひとりの意見を大切にすることができるし、うまく活用すれば、子供たちの考えを深めたり、広げたりすることに役立ちます。

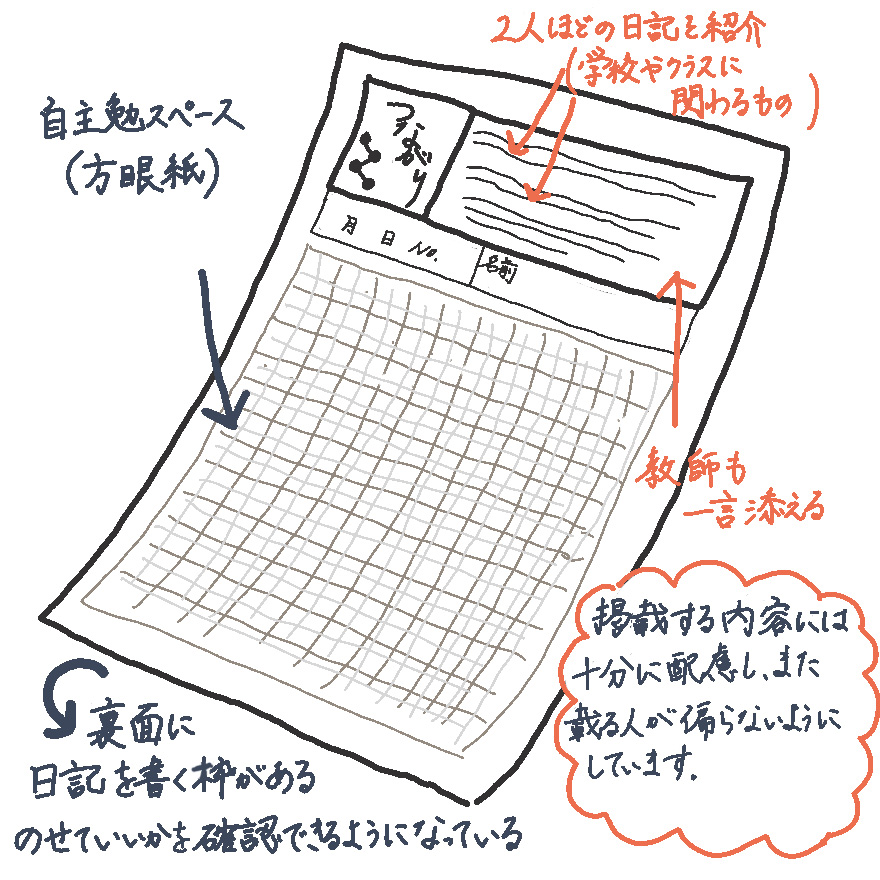

また、私は毎日配付する自主学習プリントの片隅に、子供の日記を紹介するコーナーを設けています。続けて取り組んでいくと、「こんなことがあったんだ」「そんなふうに思っていたんだ」と子供同士、互いを理解していくことができます。楽しかったことやうれしかったことを共有するうちに、子供たちの間に仲間意識が芽生えていきます。

分散登校が実施され、学級を二分しなくてはいけなくなった時には、こうした掲示物や配付物が2グループをつなぐ懸け橋になるでしょう。