小6社会「源頼朝と鎌倉幕府」指導アイデア

執筆/東京都公立小学校主任教諭・吉岡泰志

編集委員/文部科学省教科調査官・小倉勝登、東京都公立小学校校長・杉渕尚

目次

目標

武士による政治について、平清盛や源頼朝、源義経、北条時宗の働きに着目して、地図や年表などの資料で調べてまとめ、源平の戦い、鎌倉幕府の始まり、元との戦いを手がかりに、武士による政治が始まったことを理解できるようにします。

学習の流れ(6時間扱い)

問題をつくる(2時間)

○武士の様子について調べ、学習問題をつくり、予想する。

【学習問題】

武士は、どのように力を強めていったのだろう。

○学習問題についての予想を基に、学習計画を立てる。

追究する(3時間)

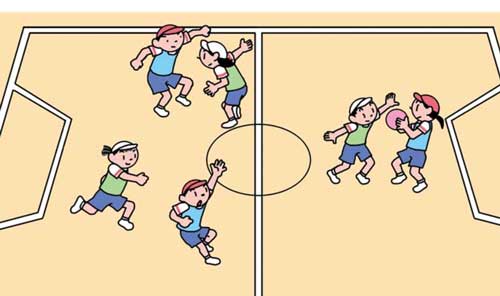

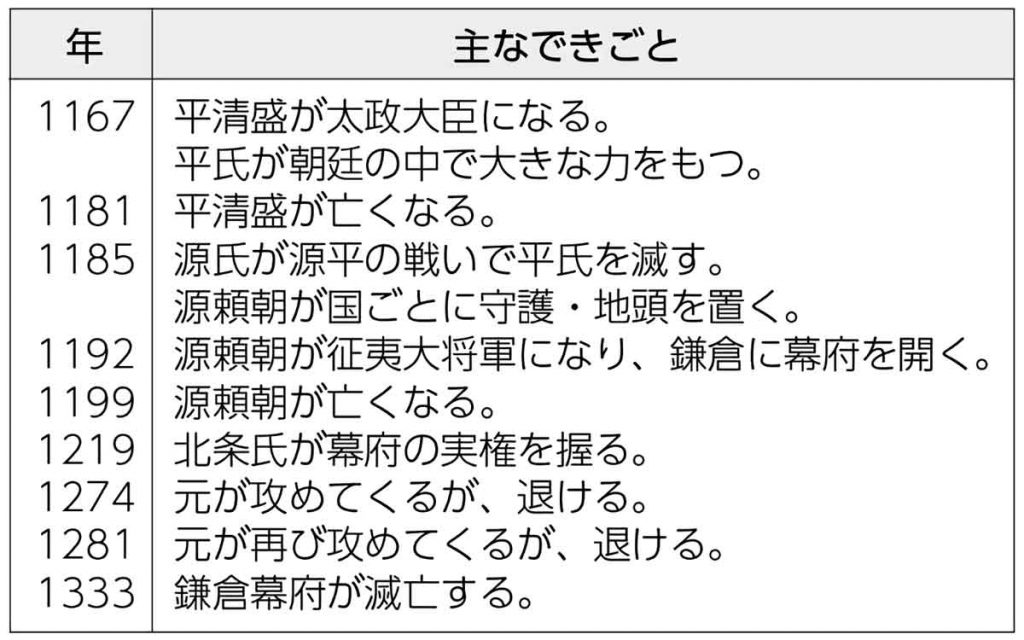

○平清盛が力を強めたことや、源平の戦いで、源氏が平氏を破ったことについて調べる。

○源頼朝が鎌倉に幕府を開き、武士による政治の仕組みをつくり上げたことについて調べる。

○北条時宗は、どのようにして元の軍を退けたのか、調べる。

まとめる(1時間)

○平清盛や源頼朝、源義経、北条時宗の働きに着目しながら、学習問題についての考えをまとめる。

問題をつくる

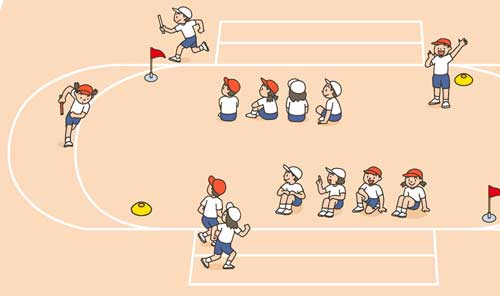

武士の様子について調べ、学習問題をつくり、予想する。(1/6時間)

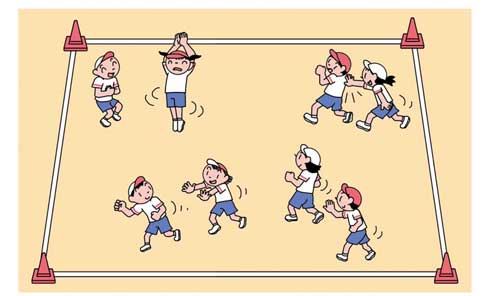

導入の工夫

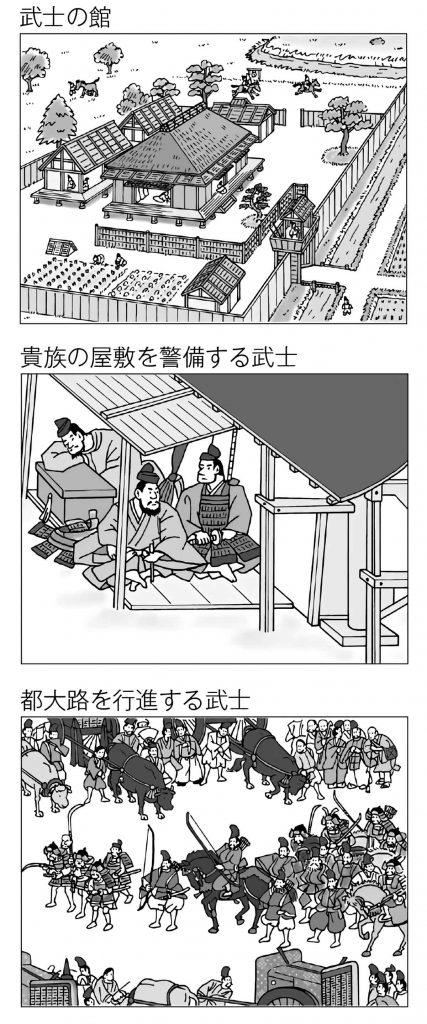

武士の館や貴族の屋敷の警備を担う武士の様子について調べた後に、貴族を退け、都を行進する武士の資料を提示し、それまで調べた武士の様子との違いから、学習問題につながる問いをもてるようにします。

武士が生まれた頃の様子について、調べてみましょう。

貴族の屋敷とは、様子が違うね。

畑仕事をしながら、武芸を磨いていたんだ。

武士というと、威張っているイメージがあったけれど、最初の頃は貴族の屋敷の警備が仕事だったんだね。

貴族よりも位が低かったはずの武士が、貴族に道を開けさせて、偉そうに歩いているよ。

もしかして、武士が貴族よりも力をもったのかなあ?

【学習問題】

武士は、どのように力を強めていったのだろう。

年表を基に、学習問題について予想してみましょう。2時間目は、皆さんが考えた予想を交流しながら学習計画を立てます。見通しをもって、学習を進めていきましょう。

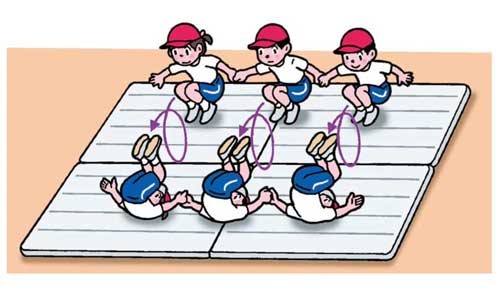

まとめる

武士たちの働きを振り返り、学習問題について考える(6/6時間)

まとめ方の工夫

イラスト/横井智美、栗原清

『教育技術 小五小六』2019年6月号より