話合い活動「文殊の知恵」で自主性・協調性・寛容性を育む!

元文部科学省視学官で、特別活動について全国の学校を指導している杉田洋先生(國學院大學教授)が推薦する、東京都新宿区牛込仲之小学校の特別活動の実践を紹介します。 牛込仲之小学校の独自の活動である「文殊の知恵」は、将来、社会で生きる力につなげたいという思いから生まれた実践で、学級会で折り合いをつける話合いを通して、自主的、実践的な子供の育成を目指します。

監修/國學院大学教授・杉田洋

目次

「文殊の知恵」独自の活動で支持的風土をつくる

牛込仲之小学校で令和元年度から始めた取り組みに、「○人寄れば文殊の知恵」という活動があります。例えば、5年1組に在籍する子供は23人だから、5年1組では、「23人寄れば文殊の知恵」と呼ばれています。中学年では「牛仲ほっとタイム」、低学年では「おしゃべりタイム」という名称で同じような内容の活動を行います。

その活動内容は、自分の悩み等を学級のみんなに聞いてもらい、それに対して学級の子供たちがアドバスするというもの。

自分の悩みについて学級の友達のアドバイスや共感を聞き、自分の心を開示し、考え方を広げ、友達の悩みとの共通点や考え方の違いに気づき、自己開示や共感を楽しむことを目標とします。

こうした自己開示、他者理解、自己理解を繰り返す中で、学級の支持的風土の根幹を醸成することをねらいとしています。

これは富山県の小学校で行われている「くらしのたしかめ」という実践を参考にして、本校の子供の実態に合わせて独自の活動を開発したものです。

「文殊の知恵」に取り組む理由について、導入にかかわった田中主任教諭はこう話します。

「学級会の話合いでは、勉強のできる子だけが意見を言うことができるという雰囲気が学級を覆っていました。これでは、学校の成績さえよければいいというような価値観が支配するままに、子供たちは中学、高校と進んでしまいかねません。そのことに非常に危惧を感じました」

同じく導入にかかわった梶主任教諭も次のように話しています。

「勉強のできる子が意見を言うと、他の子は意見を言えなくなるような状況でした。反対意見が出ると、それを論破して言い負かそうとします。表面的に人の意見を受け入れるふりをするだけで、その人の価値観を尊重しているわけではない。合意形成をして学級のみんなでよりよいものをつくろうという意識が低いと感じました」

事前に教師だけで「文殊の知恵」を行ってみる

教師の間にそのような問題意識はあったものの、この活動がどれほどのものかは、やってみなければわかりません。そこで、校内研究の時間を使い、教師だけで試しに「文殊の知恵」を行ってみました。校長や副校長も参加しました。

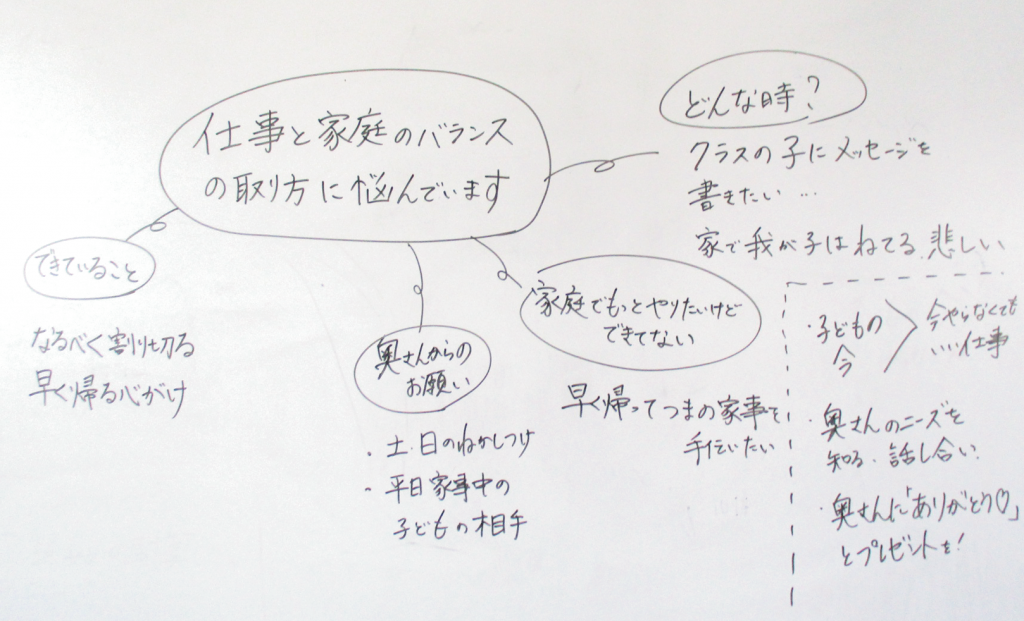

まず、田中主任教諭が話題を提示。

幼いお子さんを持つ田中主任教諭は、仕事と家庭の両立をどうしたらいいかという悩みを打ち明けました。妻の家事を手伝いたいけれども、なかなか仕事が忙しく、それができませんでした。

それに対して、参加した同僚たちは、

「悩むのは、どんなとき?」

「奥さんからどんなことをお願いされるのか」

「できていることと、できていないことは何か」

などを質問しました。

質問とその回答がある程度集まったら、次はアドバイスの時間。最も共感を得られたのは、仕事優先の日と家庭優先の日を分けるというアドバイスでした。

「いいアドバイスをしようと、あのときの自分はどうしたとか、自分の人生を振り返ったりして、こちらも真剣に考えます。自己開示、他者理解、自己理解の中の自己理解というのがよくわからなかったのですが、実際にやってみて、自己理解の意味がわかりました」(佐藤校長)

参加した教師は皆、すごく楽しかったと感想を漏らしました。

「悩んでいるなら、一丁、真剣にアドバイスしてみようか」という気持ちになったそうです。教師の間でも、自己開示をしたことがなく、踏み込んだ会話をしたことがなかったことが影響しています。この経験により教師たちがつながりを感じることができました。