よくわかる教育委員会〜指導主事の仕事を中心に|第13回 説明責任の基本

教育委員会における「説明責任(アカウンタビリティ)」の重要性は、教育行政の信頼性や透明性を支える中核的な概念です。「法令や手続きの遵守」に係る説明責任はもちろんのこと、学校・家庭・地域社会が連携・協力していく上で、考え方や方向性を共有するための施策に係る説明責任、また、一定の資源の中で、いかに効果的・効率的に成果を上げているかといった結果に係る説明責任を果たすことが重要です。このような視座に立って、以下「議会対応」と「教育委員会(会議)対応」について説明します。

なお本稿で述べていることには、多分に自治体差があり、必ずしも読者のみなさんの所属する自治体とは、仕組みや取組内容、慣習などが一致しないことが多いと想定されます。したがって、本稿の内容をそれぞれの自治体に変換、あるいは取捨選択していただく必要があります。どうかご了承ください。

西村健吾(にしむら・けんご)

1973年鳥取県生まれ。東京学芸大学教育学部卒業後、鳥取県の公立小学校および教育委員会で勤務。「マメで、四角く、やわらかく、面白い…豆腐のような教師になろう!」を生涯のテーマにしている。学校教育に関わる書籍を多数執筆。近著は『学校リーダーの人材育成術』(明治図書)。現在、米子市立福生東小学校長。本コラムは、10年間の教育委員会事務局勤務の経験を元に執筆している。

目次

議会対応のポイント

議会の種類と日程

教育委員会事務局指導主事が説明責任を果たす最たる機会が議会対応です。

その舞台となる議会は、基本的には、年4回(原則として3月、6月、9月、12 月)開催される「定例会」と、必要に応じて開催される「臨時会」があり、それぞれに「本会議」と「委員会」があるはずです。定例会の、一般的な日程(スケジュール)は以下のようなものです。(指導主事関係分のみ抜粋)

質問受付

議員から発言通告書が議会事務局に提出されると、その内容を勘案して、答弁書作成担当課が割り振られ、庁内メールにて一斉転送されます。ただ、割り振られていないものについても、聞き取りの中で当課に関係する内容が含まれていることがよくあるので注意が必要です。したがって、発言通告書はできれば印刷し、自分の担当課以外のものにも必ず目を通しておきましょう。

聞き取り

発言通告書に聞き取り日時が記載されており、その日時に議員控え室に聞き取りに行きます。以下、聞き取りの際の留意点です。

- できるだけ課長もしくは課長補佐(上席)を含む複数人で行く。

- 議員から質問原稿を入手できた場合は、その原稿に沿って、質問の意図や流れを聞き取る。質問原稿がない場合は、一から丁寧に口頭で聞き取る。いずれの場合も主訴が何なのかを聞き取ることが最も重要。

- 議員によっては、打ち合わせと異なることを本会議の場で唐突に質問する場合がある。その伏線(予兆)が聞き取り時に「言葉」として発せられることもよくある。したがって、聞き取る際の議員の一言一句を逃さない姿勢が肝要。無論メモは必須。

- 聞き取る相手、通告内容によっては、前もって教育長協議を行った上で聞き取りに行く場合がある。

- さらには、あらかじめ調査・統計や法的根拠、過去答弁等、バックデータを元に理論武装して聞き取りに行く場合がある。

- 議員は市民の代表であり代弁者であることを肝に銘じ、たとえこちらの意に沿わないことがあったり、腹が立つことがあったりしても、冷静沈着に対応する姿勢が肝要。

- 議員の顔と名前、会派に至るまでしっかり認識しておく。慣れるまでは、顔写真とともに名前を書いた一覧表を作成し、すぐに参照できるようにしておくことも一つの方法。

答弁書作成・教育長決裁

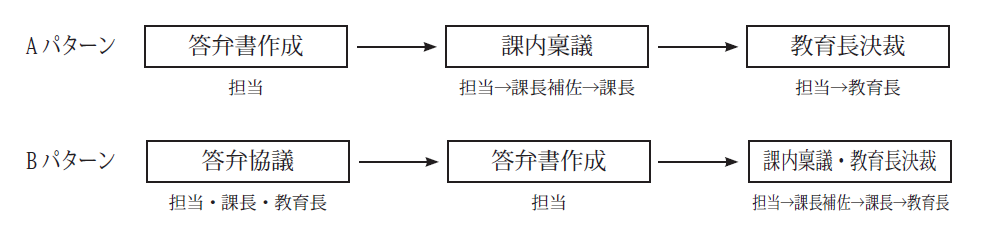

聞き取ったことをもとに答弁書を作成します。作成の基本的な流れは、下記のAパターンです。当然のことながら、作成した答弁書が、課内で稟議される過程で、内容の方向性やニュアンス、論の組み立て自体に修正が必要となり、せっかく苦労して作成した内容のほとんどが水の泡…なんてことも日常茶飯事です。これは課長や教育長に決裁を仰ぐ段階でも同じです。

したがって、質問や答弁の内容によっては、下記のBパターンのように、答弁書作成の前に、課長や教育長と、先に答弁の方向性や概要を協議しておくとよいでしょう。ただし、この場合においても、「0」から相談するのではなく、担当指導主事として、ある程度答弁の概略や論の組み立てを箇条書きで書いた資料などを用意しておくとスムーズです。

もう一つ気をつけなければならないのは、必ず過去答弁をチェックしておくことです。たいていの自治体では、ホームページ、または庁内のネットワークで検索できるはずです。確たる根拠がないまま、過去に行った答弁と異なる内容の答弁をしてしまうと、それだけで火種となります。なお、教育長協議の際は、「過去の答弁はこうなっています」と過去答弁を提示することも大切なポイントです。過去の答弁が以前と別の教育長である場合は、なおのこと慎重を期すことが大切です。

ちなみに、答弁書作成に係る留意事項は以下のようなことがあります。(自治体差はあるでしょうが、概ねこのような感じだと思われます。)

- 答弁書は、原則として原稿1枚とし、必要な資料があれば、別途添付する。

- 整理番号には、各個質問を行う議員の順番を入力し、質問番号には、質問項目番号を入力する。代表質問の整理番号については質問する会派の順番を入力し、関連質問においては、代表質問の順番に加え、関連質問の順番(例:1⑴)を併せて入力する。

- ポイントをまとめて5行程度で記載し、質問に係る部分は番号と下線を入れる。

- 答弁の流れが把握できるよう、できるだけコンパクトにまとめ、質問の番号と呼応するよう個々の答弁に番号を振り、1枚に必要な情報を盛り込む。その際、事例やデータを入れ込むなどし、分かりやすさを心懸ける。

- 内容を的確にまとめるため、読み原稿とならないよう、論旨を端的に記載し、事例やデータ等については、フォントを変えるなど工夫する。

- 一人の議員から連続して多くの質問が出た場合は、1枚目には3〜4個程度の質問と答弁を記載し、それ以降の質問については別の紙に書く。ただし、質問と答弁はセットで記載し、必ず同一の紙に書く。

調整

教育長の決裁が下りたら、答弁内容を議員に知らせます。しかし、こうした事前調整を嫌う議員や、こちらが作成した答弁書に目を通して追究質問(通告あり)をしてくることがあるかもしれません。通告してもらえる場合はまだ良いですが、もしかしたら、事前通告なしに本会議場で唐突に追究質問をしてくることがあるかもしれません。

したがって、通告議員との事前のやり取りの中で、議員の反応(表情・つぶやき等)を最後の最後まで気を抜かずに注視し、議会での反応を予想しておくことも大切です。こうした指導主事の姿勢が、教育長はじめ、教育委員会という組織を守ることに繋がるのです。

答弁検討会

議員との調整が終わったら、答弁書を庁内担当課に提出するとともに、教育長や事務局長、課長、そして課内の他の指導主事などに必要部数配付します。配付部数は、自治体や教育委員会の規模によって定めがあるはずなので、確認しておきましょう。

その後、教育委員会内で収まらない案件、例えば予算などの、自治体全体の行政執行に関わってくる案件などについては、首長や首長部局長などを交えて答弁検討会が開かれることもあるはずです。その場合、より一層の説明責任(アカウンタビリティ)が求められることを肝に銘じておきましょう。

議会質問(「代表—関連質問」「各個質問」などがある)

本会議での討論が行われるとき、本会議場に指導主事は入りません。控室で待機し、モニターを見ながら質疑応答を見守ります。つまり、教育長や事務局長は議場内で、たった一人で答弁することになるわけです。

この中でもし、不測の事態

- 教育長が答弁に窮した場合

- データの差し入れが必要になった場合

- 誤った答弁をした場合

などがあれば、間髪入れず速やかに対応します。状況・内容(例:資料検索等)によっては、控室に控えている者だけでは対応できないこともあります。したがって、課で待機する指導主事も教育長の答弁が始まったらその様子をインターネット中継などで注視し、必要に応じて控室と電話でやり取りしながら連携して対応します。

その他の留意点を以下に列挙します。

- インターネット中継などを注視して進行状況を確認し、控室入りのタイミングを逸して遅刻しないようにする。

- 持参品:答弁原稿、差し入れ用紙、メモ用紙、筆記用具(太めのペンを含む)、付箋、その他の仮想答弁、答弁資料・バックデータ…等

- 答弁メモやバックデータなどの差し込みの必要が生じた場合、議場との連絡員に速やかに渡す。

- 控室では静かに待機し、ドアの開け閉めの音や電話の音、打ち合わせの声などが議場に漏れないように注意する。状況・内容により、控室を出て話す。

議会常任委員会

本会議である「全体会」とは別にある「議会常任委員会(以下、常任委員会)」。年4回の定例会の月は必ず開催され、それ以外の月は、上程した議案が常任委員会に付託されれば開催される仕組みになっています。(教育委員会の)どこか一つの課でも議案を上程したり、市民から請願・陳情が出されたりすれば開催されるため、実際のところ、ほとんど毎月開催されていますが、とりわけ、予算が絡む常任委員会(9月・3月)が大変重要です。

全体会の中での議会質問と、常任委員会との一番の大きな違いは、首長・副首長や教育長に加え、その場に課長や課長補佐も出席し、主たる答弁を行わなければならないという点にあります。さらに、全体会と違って、議員からの発言通告がない場合が多いので、議員と、直接、「出たとこ勝負」でやり取りしなければなりません。しかも、議事録は全体会と同じく自治体のサイトにて公開されます。ご想像のとおり、そのプレッシャーは生半可なものではありません。まさに、綿密な事前準備(持久力)と、その場で瞬時に的確な答弁を行う力(瞬発力)が問われます。ゆえに、指導主事は、全体会の質問の対応が一区切りついた後も気を抜かず、答弁資料やバックデータを準備しておく必要があるのです。

教育委員会対応のポイント

現行の教育委員会制度は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、地域の学校教育、社会教育、文化、スポーツ等に関する事務を担当する機関として、全ての都道府県及び市町村等に設置されるものです。その中で、教育委員会の会議は、原則として毎月1回の定例会の他、必要に応じて臨時会を教育長が招集します。

会議は、各自治体の教育委員会傍聴規則に定められたところにより、審議案件によって非公開となる場合がありますが、基本的には公開(会議録が自治体のHP に掲載される)となっており、時折傍聴者も来ます。こうした市民への説明責任を伴う場に、課長は毎回、指導主事も出席する機会が数多くあります。公開となっているからには曖昧なことは言えません。確かなエビデンスをもとに、明快な説明が求められます。なお、議案を上程する際は、教育委員会の開催日前の期限までに議案名を、その後、資料等を教育委員会担当課に提出しなければなりません。議案名はもとより、時折資料などもHPに公開されるため、提出遅れ、提出漏れ、文字の誤植等が絶対にないようにしましょう。