読書活動の充実【やき先生のとっておき学級経営の実践ノート】⑦

宮川八岐・元文部科学省視学官による人気の連載「やき先生のとっておき学級経営の実践ノート」です。今回のテーマは、「読書活動の充実」。児童の読書意欲を高め、読書活動を充実する学級経営の実践事例やアイデアなどを紹介していただきます。

執筆/元文部科学省視学官・宮川八岐

目次

読書活動を広げる学級担任の指導力を!

読書の秋と言われる時季となりました。全国的に各学校では、「読書月間」などと銘打って読書活動の充実に向けた取組をされているものと思います。具体的には様々な活動が考えられますが、児童会での取組、学級活動を中心にした取組、さらには家庭をも巻き込んだ取組など、特色のある活動が実践されているのではないでしょうか。しかし、ほとんど特別な活動はしていないという学校もあるようです。

今回は、「学習指導要領における読書活動」「読書活動の取組のいろいろ」について、やき先生のかつての実践や現在行われている特色ある学校・学級などの実践について紹介しながら、読書活動の充実に取り組む学級経営について、みなさんと一緒に考えてみたいと思います。

学習指導要領における「読書活動の充実」

読書指導は、学校図書館教育の内容の1つとして長く学校現場において行われてきました。今回取り上げている「読書活動の充実」について学習指導要領上のこれまでの経緯について確認しておきたいと思います。

平成10年改訂の学習指導要領への記述

「読書活動の充実」が初めて学習指導要領上に登場したのは、平成10年改訂の学習指導要領でした。それは「第1章 総則 第5の2(9)」に次のような内容で記述されました。

「学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り、児童の主体的、意図的な学習活動や読書活動を充実すること。」

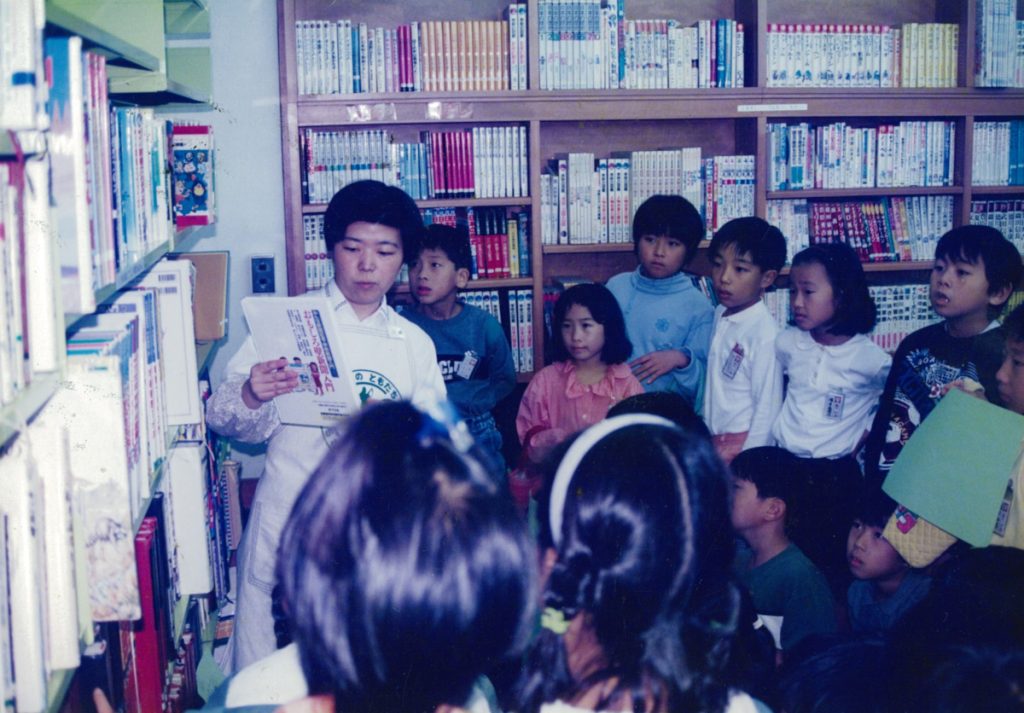

学校図書館の利用に関する指導は、基本的には「学級活動(2)の題材」として1年生から6年生までの指導が全国どこの学校でも行われていたと思います。

例えば、

1年生・・・「ほんがいっぱい」

2年生・・・「としょしつのやくそく」

3年生・・・「楽しい本さがし」

4年生・・・「便利な十進分類法」

5年生・・・「自主的な学習と学校図書館」

6年生・・・「豊かな読書生活」

これは、ある学校の指導計画例です。現在は学校図書館の指導に関する題材が、学級活動(3)の題材になっていることから、例示に類する具体的な題材が指導計画に設定され、指導されているものと思われます。また、学校として、児童会の活動や学級活動の指導との関連を図りながら様々な読書活動の充実への取組も行われているものと思われます。

「読書活動の充実」の記述の意図

やき先生は、平成6年度から当時の文部省初等中等教育局小学校課教科調査官になりましたが、特に、特別活動、生徒指導に加えて学校図書館も担当しました。入省とともに、学校図書館および読書活動の指導の充実に関する協力者会議にも担当調査官として出席し、そのまとめと研究指定校訪問、小学校初等教育資料には学校図書館教育の充実に関する座談会を設定し、その司会をするとともにそのまとめを同資料に掲載するなど、大きな仕事をすることになりました。

やがて、小学校学習指導要領の平成10年改訂になりました。当然ながら、学校図書館および読書活動の充実への記述をすることになったわけですが、考えてみますと、やき先生は教員時代には「特別活動のサークル」を設立していました。その前には「国語を学ぶ会」も設立し、研究活動推進の中心になっていました。そのときから、国語の物語文に関して、読解指導中心の指導を読書指導的扱いに変えていく必要性を感じていていました。そのため、例えば、単元構成においてその指導の最後に、関連する物語や同じ作家の作品の紹介をするなどして、発展的な読書活動の指導に取り組んでいたこともあり、調査官としての仕事にやりがいを感じていました。