小2国語科「かさこじぞう」全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、令和6年度版からの新教材、小2国語科「かさこじぞう」(東京書籍)の全時間の板書例、発問、想定される児童の発言、ワークシート例、1人1台端末の活用例等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/相模女子大学学芸学部 子ども教育学科准教授・成家雅史

執筆/東京学芸大学附属小金井小学校・廣瀬修也

目次

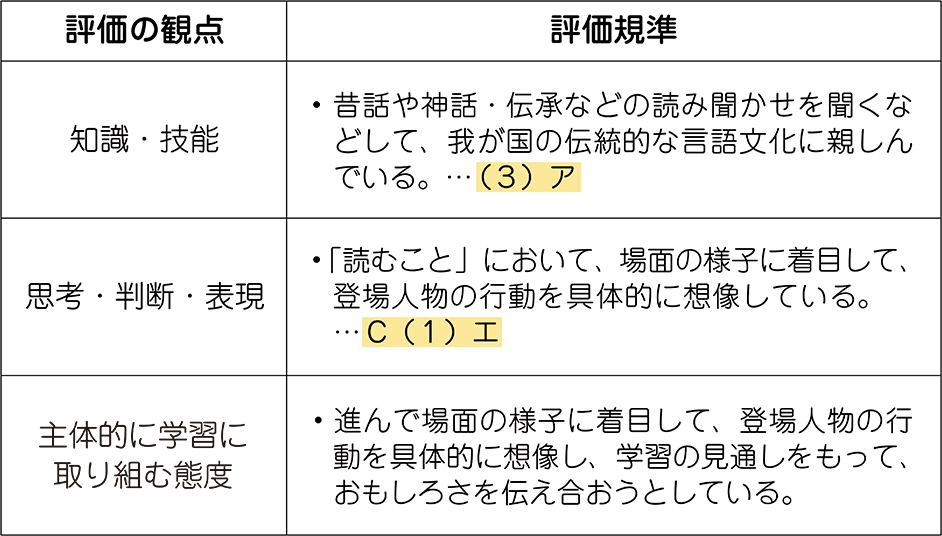

1. 単元で身に付けたい資質・能力

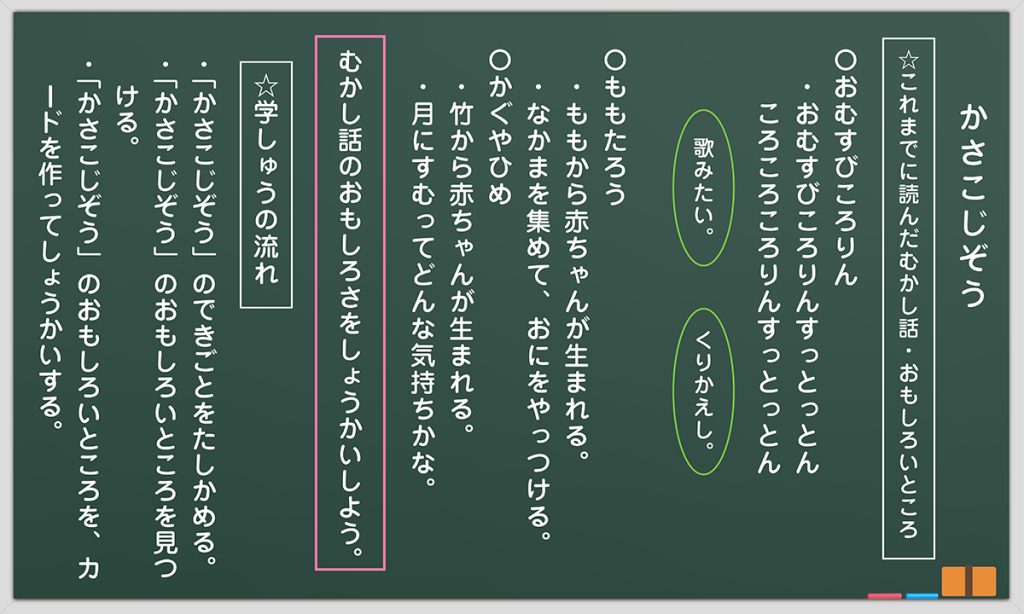

この単元の大きな活動の流れは、「『かさこじぞう』の出来事を確かめる」⇒「お話のおもしろさを見つける」⇒「見つけたおもしろさを伝える」となります。

身に付けたい資質・能力は、主に次の2点です。

1点目は、「場面の様子に着目して、登場人物の行動を具体的に想像できること」です。物語の中で起こる出来事を確かめながら、各場面はどのような様子なのか、登場人物はどのように行動しているのかを、本文の言葉を基に想像していきます。

2点目は、「お話のおもしろさを見つけ、カードを作って紹介できること」です。どこにおもしろさを感じるかは、児童によって異なることが予想されますが、どのようにおもしろさを感じたかを説明できるようにすることも教師として意識しておきたいことです。

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

本単元における言語活動は大きく2点あります。

まずは、「かさこじぞう」を読み、登場人物の行動を具体的に想像することです。具体的に想像するためには、本文中の言葉に着目する必要があります。「かさこじぞう」には、登場人物のセリフがたくさん書かれていますから、それらを基に想像することができます。

例えば、ばあさまがかさを作って町に売りに行くことを提案すると、じいさまが「おお おお、それが ええ。そう しよう。」と言います。この「おお おお」からは、じいさまがどのような様子なのかを考えることができます。

また、じぞうさまがそりを引いてくるときの「じょいやさ じょいやさ」というかけ声は、じぞうさまがどのようにそりを引いているのかを想像するきっかけにできるでしょう。

もう一つの言語活動は、「自分で選んだ昔話のおもしろさを見つけ、カードを作って紹介し合うこと」です。

「かさこじぞう」には、主に次の二つのおもしろさがあると考えます。

一つは、指導事項に示してあるように場面の様子に着目して、登場人物の行動を具体的に想像するおもしろさです。例えば、おじいさんとおばあさんの二人でもちをついている真似をしている場面や、じぞうさまがお礼のために食べ物を運んできた場面でのおじいさんやおばあさんの具体的な行動を想像することは、昔話だからこそ考えられるおもしろさでしょう。

もう一つは、昔話にある独特の言い回しです。「ありましたと」「ござらっしゃるというに」「かさここさえて」といったように、児童たちが日常ではあまり聞かない言葉が多く使われています。そのような言い回しにおもしろさを感じて紹介することもできます。

4. 指導のアイデア

〈 主体的な学び 〉 昔話のおもしろさを、カードを作って紹介する

昔話のどこにおもしろさを感じるかは、児童によって異なります。初読の段階でおもしろさを見つけるかもしれませんし、学級全体で読んでいる過程でおもしろさを感じるかもしれません。

主体的な学びを引き出すためには、児童が「自分で選ぶこと」が大切になります。単元の冒頭では、昔話を読んで自分がおもしろいと思ったことを紹介することを児童に伝え、学習の見通しをもてるようにします。

そうすることで、単元が進む途中で、何を紹介カードに書くかを考えるきっかけにもできます。

第三次で紹介カードを作成します。その際、どのようにカードを作ればよいのかを全体で確認します。活動の仕方が分からないままでは、主体的な学びが成り立つのは難しくなります。児童が「やってみたい」「これなら自分でもできそう」と思えるように環境をつくることも、教師の役割の一つです。

〈 対話的な学び 〉 昔話のおもしろさを見つけ、伝え合う

物語の読解をしている過程で対話的な学びが起こるようにしかけていきます。この単元では、昔話のおもしろさを見つけて伝え合う場面で、対話が生まれると考えられます。

「じいさまとばあさまがもちつきの真似ごとをしているところで、歌を歌っていておもしろいと思いました。」「私も同じ場面がおもしろいと思います。いろりのふちをたたいているのが楽しそうです」「歌を歌うと、本当にもちをついている気持ちになるのかもしれないです」といったように、一つのセリフから想像したことを伝え合うことができます。

昔話のおもしろさを伝え合うときは、発表をして終わりにするのではなく、互いの発表について質問をしたり感想を言ったりします。話し手が自分と同じ昔話を紹介していたとしたら、その場面を選んだ理由を質問します。質問を受けることで、話し手は自分の考えを改めて見直すきっかけにもなります。

〈 深い学び 〉 昔話のおもしろさをカードで紹介する

「かさこじぞう」を読んでいく過程で、そのおもしろさをワークシートに記録していきます。その際、場面の様子や登場人物の行動の中からおもしろさを見つけることを子供たちに伝えます。

第三次では、ワークシートに記録したことを基にして、「かさこじぞう」のおもしろさを紹介するカードを作成します。紹介カードには、おもしろいと思った登場人物の行動や場面だけでなく、それについての自分の考えも書くようにします。

紹介カードが完成したら、互いに見せ合いますが、ただ見せ合うだけでは「深い学び」とは言えません。友達が考えた昔話のおもしろさを知ることによって、自分が紹介したおもしろさを改めて見直すことも大切です。

また、互いの紹介を聞くことによって、自分では気付かなかったじいさまやばあさまの様子、または場面の様子を知ることができることも、この言語活動におけるメリットの一つと言えるでしょう。

5. 単元の展開(8時間扱い)

単元名: むかし話をしょうかいしよう

【主な学習活動】

・第一次(1時)

① これまでに学習してきた内容を振り返り、学習の見通しをもつ。

・第二次(2時、3時、4時)

②③④「かさこじぞう」を読み、物語の中で起こった出来事を確かめて、おもしろいと思ったことをワークシートに記録する。

・第三次(5時、6時、7時、8時)

⑤「かさこじぞう紹介カード」の作り方を知る。「かさこじぞう紹介カード」を作る。

⑥「かさこじぞう紹介カード」の続きを作る。

⑦ 作成した「かさこじぞう紹介カード」を見せ合う。

⑧ 学習の振り返りをする。

全時間の板書例と指導アイデア

イラスト/横井智美

令和6年度からの国語科新教材を使った授業アイデア、続々公開中です!