オールコートでバスケットボールを楽しむにはどうすればいいの? 【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #90】

#88ではシュートに特化した教材、#89ではハーフコートゲームの教材を紹介してきました。今回は、2つのゴールを使うオールコートでバスケットボールを楽しむための教材を紹介します。

執筆/栃木県公立小学校教諭・下野誠仁

監修/筑波大学附属小学校教諭

体育授業研鑽会代表

筑波学校体育研究会理事・平川 譲

3on1でシュートに関わる場面をたくさん経験したら、2つのゴールを行ったり来たりするオールコートゲームに進むことができます。オールコートの試合になると、攻守がめまぐるしく変わり、状況判断がとても難しくなります。5年生の3on1(ハーフコート)でボールを持ったとき、ボールを持ってないときの判断や動きを高め、6年生でオールコートゲームという進み方だとカリキュラム上のバランスも取りやすくなります。

目次

1 ドリブルなしのルールで

オールコートのゲームも3on1と同様に、ドリブルはなしで、パスのみでボールを相手ゴールに進めて行きます。バスケットボールチームに所属している子やボール運動を得意とする子が、「ドリブルありにしたい!」と言うかもしれませんが、ドリブルをOKにしてしまうと、技能差がより顕著になり、ボール運動の苦手な子がゲームに参加しづらくなってしまいます。

2 チームの人数・チームづくり

1チーム8人で、前半4人、後半4人が交代でゲームに参加します。クラスの人数が少ない場合は、1チーム6人で前半3人、後半3人でもOKです。また、班の人数に差があったり、欠席者等がいたりする場合は、誰かが前後半と2回出場するようにします。2回出場する子が特定の子に偏らないように、順番に回しましょう。

チームをつくる際は、チーム編成委員会を立ち上げ、その子たちに各チームの強さが均等になるように話し合って決めさせます。チーム編成委員会の子たちは必ずばらけて、各チームに入るように指示します。チーム編成委員会の子たちの決め方は、希望者を募る方法や、やってほしい人を推薦させるなど、学級の実態に合わせて考えるとよいでしょう。

チーム編成委員会の子たちが考えたチームをクラス全員で確認し、承認されたらチーム決定となります。その後に、チームに関して不満は言わないということをしっかりと約束してから、ゲームに入ります。

3 攻撃に有利な状況を

ボール運動では、できるだけ多くの子が得点を入れられるようにしたいものです。しかし、一般にイメージされるバスケットボールは、5人対5人や4人対4人の攻守同人数のゲームで、3on1と比べると、得点のチャンスがかなり少なくなってしまいます。そこで、3on1のように攻撃の人数を多くする教材化の工夫をします。

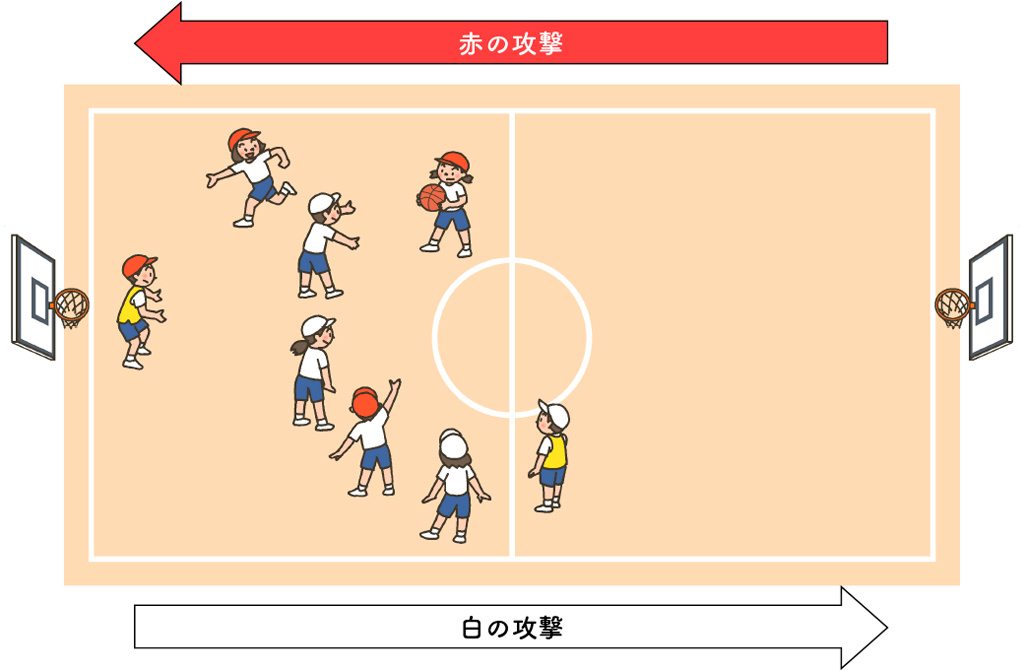

4人(3人)の内の1人を攻撃専門の選手として、ハーフラインより手前の自陣に戻って来られないルールとします。いわゆるアウトナンバー制で、攻撃側の人数が守備側の人数よりも多い、数的優位の状況をつくります。

誰が仲間なのか分かるように、チームで紅白帽の色を揃えます。さらに、攻撃専門の選手のみビブスを着用します。このようにすると、ビブスを全員着用しなくて済むので、道具の準備も簡単になります。

攻撃専門の選手も順番に回すことで、苦手な子にも得点のチャンスが生まれやすくなります。

4 試合開始や得点後の再開

⑴ 試合開始

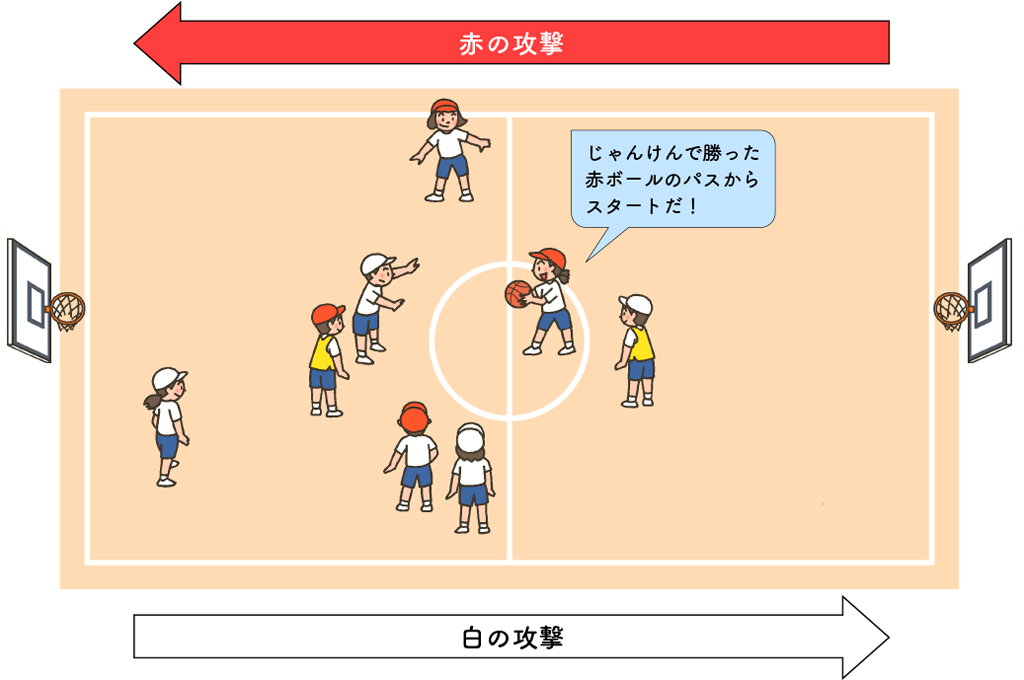

試合開始は、センタージャンプではなく、じゃんけんでボール保持チームを決め、センターサークル内からパスを出して試合を開始します。

⑵ 得点後の再開

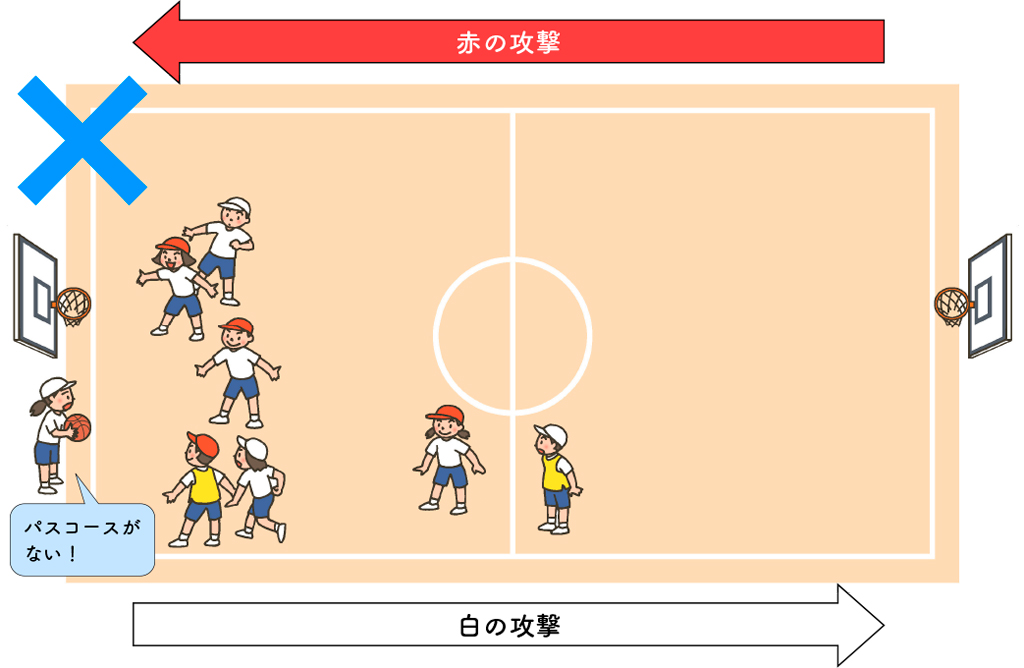

公式バスケットボールのルールだと、得点された後はゴール下からのパスで始めることになり、下の図のようにパスコースがなくなってしまうことがあります。

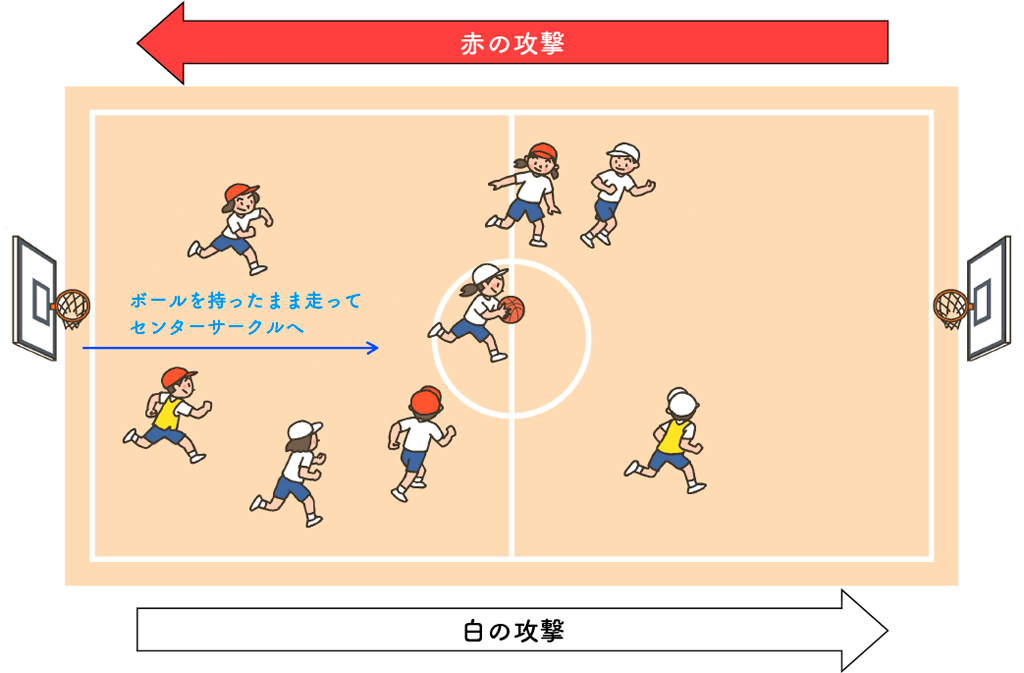

そこで、得点されたチームの子がボールを持ったままセンターサークルまで走り、同じチームの子にパスをして再開するというルールにします。このときに、相手のチームの子が全員自陣に戻っていなくても再開してOKとします。いわゆる速攻OKというルールです。こうすることで、下の図のように、得点を入れられたチームの子が頑張って素早くセンターサークルにボールを持って行けば、数的優位な状況で攻撃を始められる可能性が生まれ、得点の機会が増えます。

3回にわたってバスケットボールにつながる教材を紹介しました。これらを4年生から6年生の3年間、あるいは、5年生から6年生の2年間で、ステップを踏んで経験することで、子どもたちが無理なく、楽しみながらバスケットボールに取り組むことができます。

ボール運動が苦手な子もゲームに参加できる教材化の工夫で、ボール操作やゲーム中の判断力をしっかり高め、みんなが楽しく運動できるバスケットボールの授業を目指していきましょう。

イラスト/佐藤雅枝

※連載「ブラッシュアップ体育授業」について、メッセージを募集しております。記事に関するご感想やご質問、テーマとして取り上げてほしいことなどがありましたら、下の赤いボタンよりお寄せください(アンケートフォームに移ります)。

執筆

下野 誠仁

栃木県公立小学校 教諭

1988年、沖縄県那覇市生まれ。若手や体育授業が苦手な教師にとっても取り組みやすく、子どもたちみんなが「できた」を実感できる体育授業を目指し、実践・研究を重ねる

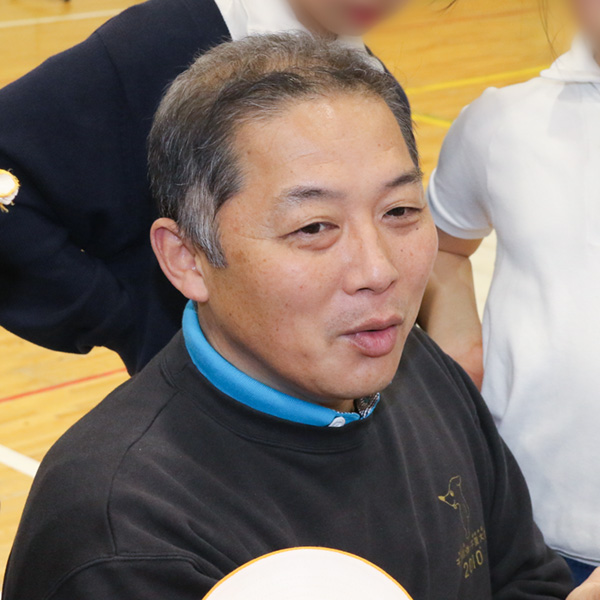

監修

平川 譲

筑波大学附属小学校 教諭

体育授業研鑽会 代表

筑波学校体育研究会 理事

1966年千葉県南房総市生まれ。楽しく力がつく、簡単・手軽な体育授業を研究。日本中の教師が簡単・手軽で成果が上がる授業を実践して、日本中の子どもが基礎的な運動技能を獲得して運動好きになるように研究を継続中。『体育授業に大切な3つの力』(東洋館出版社)等、著書多数。