できる限り対話する場面を多く設定 【「高校につながる英・数・国」の授業づくり #37】

今回からは、全国学力・学習状況調査で良好な結果を示している兵庫県の数学についてご紹介していくことにしましょう。同県の数学教育会中学校部会より、数学の授業力の高い教師として推挙していただいた、神戸市中学校実践研修数学グループの幹事長を務める、神戸市立高倉中学校の田村洋幸教諭に、授業づくりの考え方やその考え方を象徴する授業事例について伺っていきます。

初回となる今回は、田村教諭が自分自身の授業づくりの考え方を最もよく示している授業として挙げてくれた、1年生の「文字式」の単元の授業についてのお話です。

田村洋幸教諭

目次

各自が考えた後、グループごとに言葉で説明し合い、さらに学級全体で共有

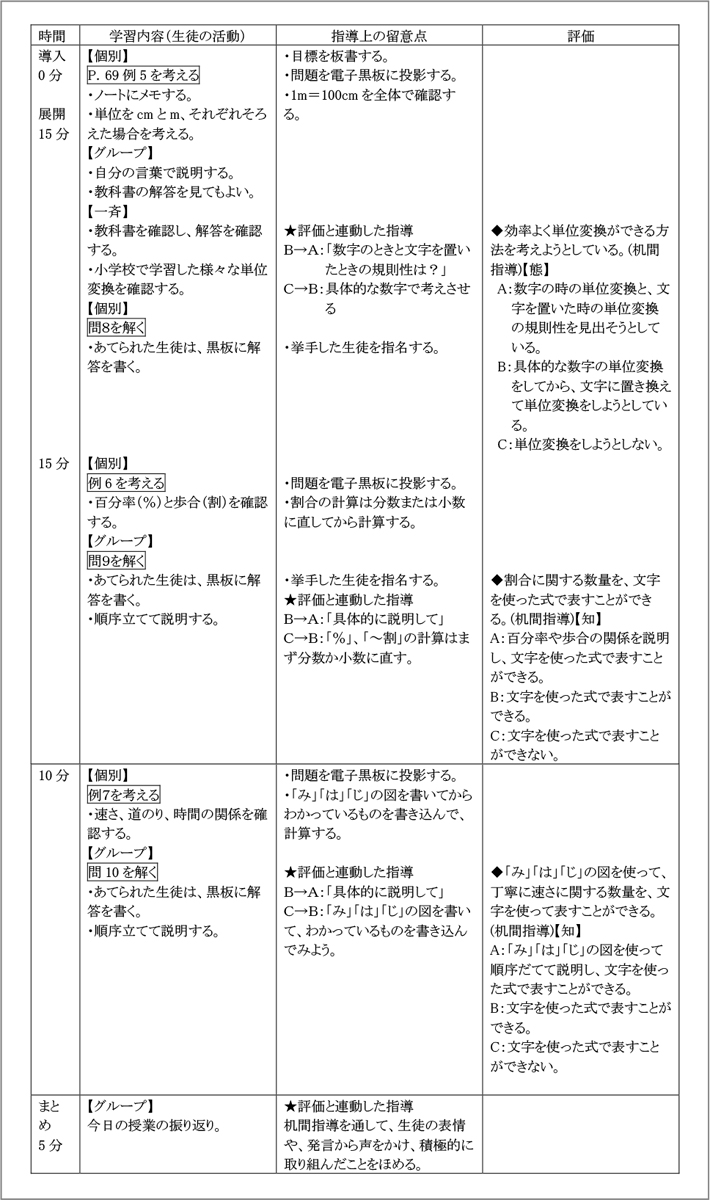

田村教諭は、まず自身の授業づくりを象徴する授業例として、「文字と式」の中から「文字を使った式」の単元を紹介してくれました(資料参照)。

【資料】指導案

「この授業は、特別に研究会用などとして準備した授業ではなく、ごく日常の私の授業を象徴したものです。

この授業は、文字を使って式を表すのが大きなテーマの学習ですが、最初に教科書に示された例題について各自が考えた後、グループごとに言葉で説明し合い、さらに学級全体で共有していきます。

ちなみに冒頭のP.69例5というのは、例えば、『Amあるテープから、50㎝切り取ったら、残りは何㎝ですか』というような問題です。この問題のポイントは、単位を揃えなければならないということで、小学校時代に学習している、1m=100㎝については、全体で再確認をしていきます。

例題では、100A-50という答えに当たるものは教科書に書いてあります。それを、まず個別で考えていった後、4人組(もしくは3人組)のグループになって、自分の言葉で他の子供に説明をしていきます。具体的には、『Aだけがメートルで、他のセンチメートルと単位を揃えるために100倍にする必要があるから100A㎝になるよね。だから…』と、単位変換も説明しながら、自分の言葉で説明し合って、この問題の意味を解読しようというのが最初の課題です。

そこから、このP.69例5で使った考え方を基にして、同様の単位変換が必要な問8を個別に解き、挙手した子供が説明し、クラス全体に共有していきます。

次に、例6は同様に答えのある問題ですが、『Amの50%は?』とか『Bmの6割は?』というような問題で、こちらも答えは示してあるものです。これについても、最初の問題と同様に、まず個別に考えて共有していきます。このような百分率や割合の問題は、苦手な子供が多いため、この学習に入る前には、『100円の50%引きって何円?』とか、『10円の2割って何円?』と具体的に数字を入れた問題を考えさせてから、文字に応用させるという、文字と百分率(割合)の問題を考えさせる上での典型的なやり方で進めていきます。

問9は、例6の類似問題ですが、こちらはグループで対話もしながら解いていった上で、クラス全体で共有をしていきます」