小1算数「なかまづくり」指導アイデア(2/11時)《えんぴつとキャップはどちらがおおいでしょう》

執筆/富山大学人間発達科学部附属小学校教諭・細江孝太郎

編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、富山県公立小学校教頭・萩中泰弘

目次

本時のねらいと評価規準

[本時 2/11 観点や条件を決めて集合をつくることについて学習したあと]

ねらい

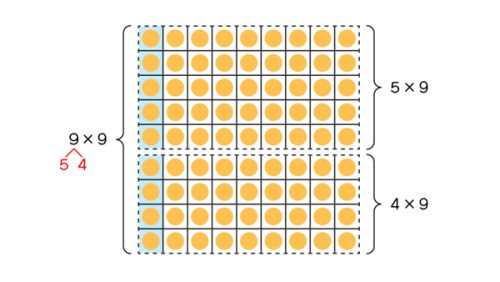

数の大小を判断するには、大きさや色を捨象して集合を捉え、1対1で対応させて比べるとよいことについて考える。

評価規準

ものとものとを対応させることによって、数の大小について考えている。[数学的な考え方]

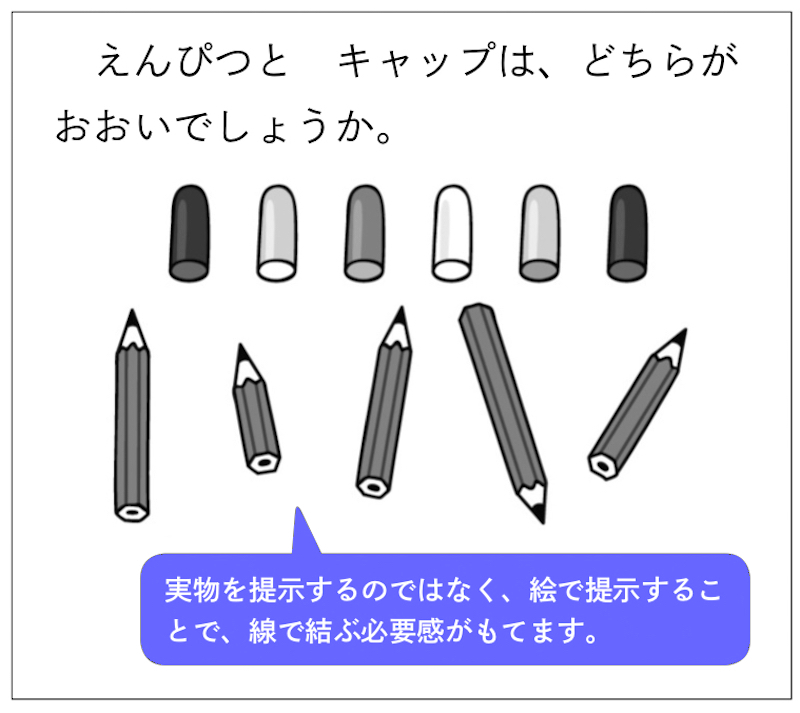

問題場面

長い鉛筆や短い鉛筆があります。

キャップも、赤とか青とかいろいろあります。

鉛筆とキャップは、どちらが多いですか。

鉛筆のほうが、はしのほうまで広がっているから、たくさんありそうです。

キャップは、ぎゅっと集まっているから、たくさんあるように見えます。

鉛筆とキャップが、どちらが多いのか、パッと見てわかるようにしましょう。

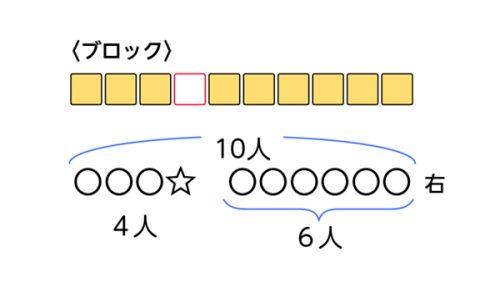

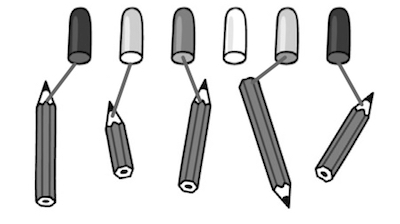

一つひとつを線で結んで、残るものがないか比べてみたらどうでしょう。

鉛筆やキャップの上におはじきを置いて比べてみたらどうでしょう。

見通し

子どもたちが抱く問題意識としては、整然と並んでいない場合、どうすると数の大小が比べられるかということと、長短や色などの違いのある鉛筆やキャップを同じものと見てよいかということの2つが考えられます。

そこで、「どうしたら、数の大小がはっきりわかるようになるかな」と補助発問を行うことで、おはじきを置いたり、1対1対応させたりするとよいことに気付くことができるようにします。

その際、長短の違いや色の違いのあるものを同じと見ることに戸惑いを感じる子どももいると思われます。「鉛筆の長さ」や「キャップの色」 をどうするかについて、つぶやいている子どもや、悩んでいる子どもの意見を取り上げながら、全体の課題としましょう。

本時の学習のねらい

どちらがおおいのかわかるように、くらべかたをかんがえよう。

自己解決の様子

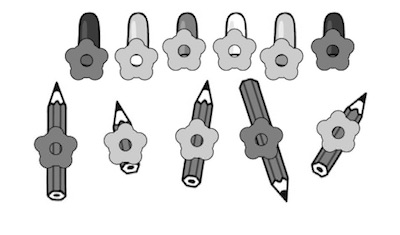

A:つまずいている子

色や長さが異なるため、違う色のおはじきを置いている。

B:素朴に解いている子

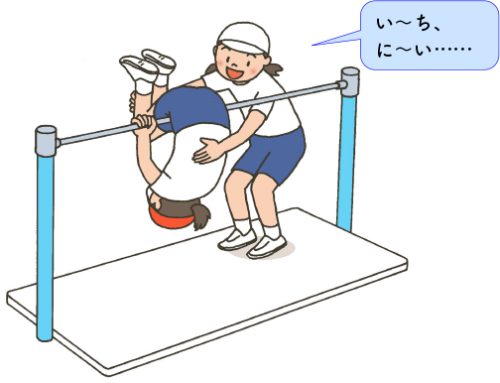

何となく、線で鉛筆とキャップをつないでいる。

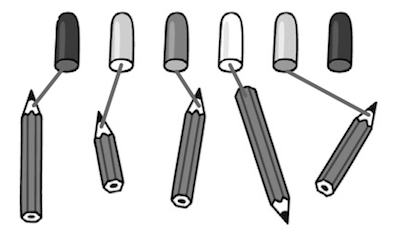

C:ねらい通り解いている子

色や大きさに関係なく、はじから順次1対1対応させて、線で結んでいる。

板書例

イラスト/コダシマアコ 横井智美

『教育技術 小一小二』2019年4月号より