「何をもって『深い』とするのか?」が課題 【次期学習指導要領「改訂への道」#23】

中央教育審議会の教育課程企画特別部会(以下、特別部会)で行われている、次期学習指導要領の方向性についての議論を多様な委員の方々のご意見や、実践レポートなどで紹介しているこの企画。今回からは、特別部会委員の山本朝彦教授(横浜国立大学教職大学院)のお話を紹介していきます。

山本教授は現在、同大学附属横浜小学校の校長を兼務していますが、昨年度までは横浜市教育委員会の学校教育部長も務めており、教育現場の実情に明るく、探究やICT活用の推進もされていた経緯もあるため、そのような視点からお話を伺っていきます。初回となる今回は、現行学習指導要領の実施状況や課題からお話を伺いました。

目次

「内容を前に進めなければ」ということから、「試行錯誤していく時間」の創出へ

基本的には諮問文にもあるように、「主体的・対話的で深い学び」を進めてきている中で、主体性を生かすとか対話を通して考えるという姿は、全国の現場で見られるようになってきています。加えて、1人1台端末を入れたことは大きく、現時点では、国がまとめた活用率以上に普段から端末を使った授業を工夫し、広がってきていると思います。その方向性を追究していく中で、探究をさらに推し進めていくことが、これからの資質・能力育成のために必要だろうと考えています。

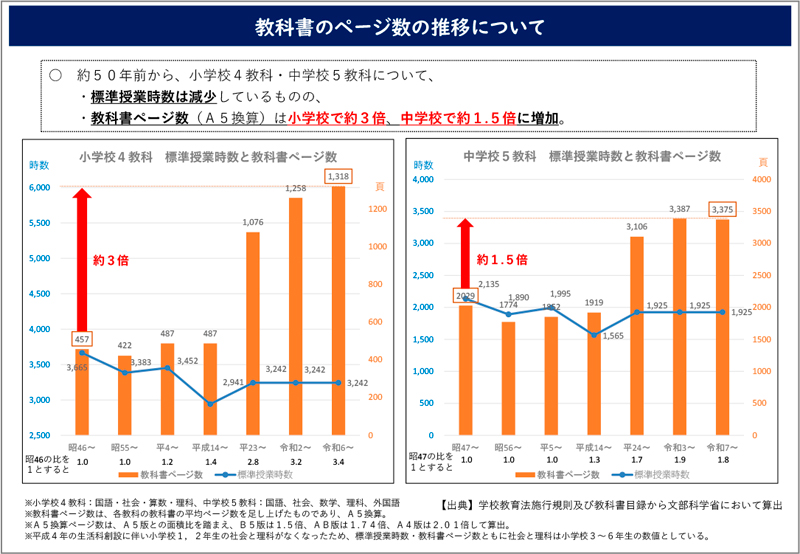

では、課題は何かと言えば、「主体的・対話的で深い学び」の「深い学び」について、「何をもって『深い』とするのか?」「本当に資質・能力は身に付いているのか?」ということが、多分、日本中どこの学校でも課題にしているところだろうと思います。なぜ、それがむずかしいかと言えば、これは現在も特別部会で議論されているところですが、教科書がていねいに書かれていてとても厚くなっていることが関係あると思います(資料参照)。あの厚い教科書を「全部教えないといけないのではないか」という気持ちが教員の中にあり、それによって授業時数がいっぱいになり、常に前に進めなければならない授業が繰り返されているのではないでしょうか。

【資料】

それについては、先日の「柔軟な教育課程」に関する議論の中で、「もっと子供がチャレンジする学びや試行錯誤する学びが大切だ」という話もありましたが、それは子供だけではなく、教員も同様です。「何か教えなければ」「内容を前に進めなければ」ということについて1度立ち止まり、試行錯誤していく時間を創出することが、精神的な余裕を生むことにもなるでしょう。これが課題の1つで、今回の改訂の中で、広く社会全体に対してどのようなメッセージを出せるかということが大きな分かれ道になるのだと思います。

今の社会は、我々の世代が教員になった30数年前とは大きく異なり、相当速いスピードで変わっています。その中で、常に変化と結果が求められ、保護者にも余裕がなくなっているのではないでしょうか。おそらく30年前なら5年後の世の中もそれほどの変化はなかったため、教員が育つ何年かの期間を余裕をもって見ていられたし、「この先生はまだ若いから、大目に見て」といった、保護者が教員を育ててくれるような文化もあったでしょう。

しかし、近年は社会全体も1、2年で大きく変化してしまうので、「急速に変わる社会の重要な1年だから、自分の子供にはちゃんとした教育サービスを受けさせたい」という気持ちもあるのではないでしょうか。そういう意識があると、「隣の組の先生はベテランの先生なのに、うちの組の先生は新人の先生というのは不公平」という話になってしまいます。ですから、横浜市ではローテーション型や副担任型など、チーム担任制の取組も取り入れているのです。これからは複数で子供を見るという発想をしないと、1人の教員に責任を負わせることの重さに耐えられなくなる人も出てくるでしょう。

もちろん学校教育が担う責任が変わるわけではありませんが、1人にかかる重圧や他者と比較される負担を減らすことができるし、たくさんの先生で見ていくことで気付きも増えます。加えて、人間だけでなくダッシュボードのようなICTも活用することによって、より多くの目で、多角的に見ていくような仕組みにしていかないと、30年前とは異なる現状に対応することができないだろうというのが私の考えです。