【小4・国語「走れ」】子供たちの自己調整学習を支える環境づくり[後編]〈デジタル×深い学び〉

「【小4・国語「走れ」】子供たちの自己調整学習を支える環境づくり」の後編では、4年生・国語科「走れ」の授業(中川あゆみ主任教諭)の中盤以降の流れや指導のポイントを紹介します。昨年度まで教育庁で統括指導主事を務め、現在は東久留米市立本村小学校の副校長として授業づくりの現場を支えている池田守先生のコメントもふまえて、これからの学びのヒントを探ります。

この記事は、連続企画『「デジタル×深い学び」の授業デザインReport』の7回目です。記事一覧はこちら

東京都板橋区立志村第二小学校

学校教育目標は、「明るく思いやりのある人」「よく考える人」「たくましい人」の育成。

目次

[第3時 授業のなか②]

学び合いが自然に生まれる 「気づき」を促す仕掛け

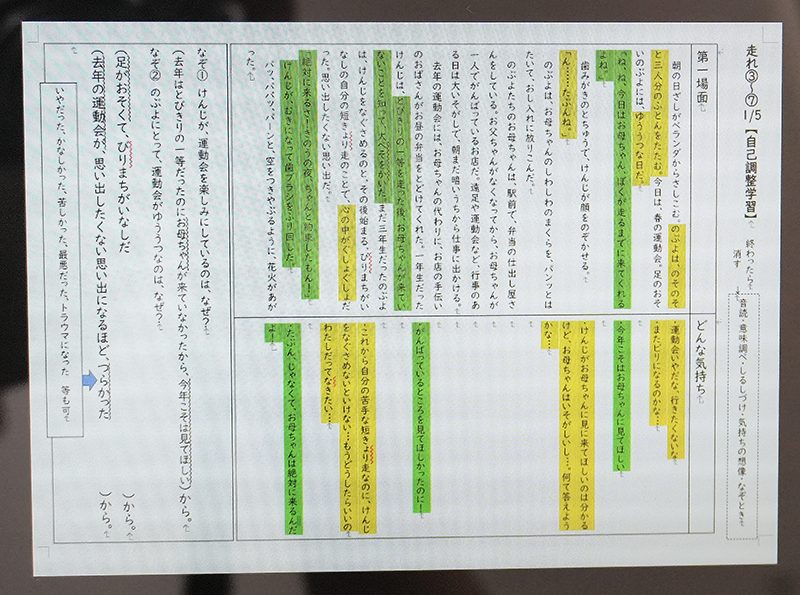

振り返りの時間が近づいてくると「なぞときが終わったら、友達と見せ合ってね」「《なぞ②》の答えは2つあるよ。1つしか見つかっていない人は、友達と話して探してみて」と中川先生が声をかけていきます。

「なぞ」まで取り組んだ子供は、黒板に貼られた二次元コードを読み取って、答えを確認することができます。二次元コードを読み取るために黒板まで移動する中で、自然と掲示されたワークシートに目が留まり、「あ、ここがまだだった」と自分の学びを振り返るきっかけにもなります。また、教師にとっても、学級のどこにいても子供たちの進捗に気づきやすくなる工夫の1つとなっています。

自己調整の時間の間、中川先生は子供たちにまんべんなく声をかけながら、教室内を丁寧に回っていました。特定の児童に支援が集中することもなく、「先生、先生!」と呼び止められる場面もほとんど見られず、子供たちがそれぞれ落ち着いて学習に取り組む様子が印象的でした。

【池田講師から一言】

中川先生の日々の学級経営や、子供一人一人への個別の声かけ、学級での取組、そして教科等における学習の全てが、志村第二小学校がめざす「《じりつ》して学ぶ児童の育成」につながっていました。だからこそ今日のように、子供たちが自ら動き、学び方を意識して取り組む授業づくりが実現できたのだと感じました。

●指導のポイント

見取りにあたっては、事前に自力で学習を進められそうな児童や、支援が必要になりそうな児童をあらかじめ把握しておきます。自立して学べる児童には、大きな学びのズレがないかを確認する程度にとどめ、支援が必要な児童には丁寧な声かけやサポートをするようにしています。

[第3時 授業のおわり]

「書いて終わり」にしない 振り返りを生かす工夫

子供たちが振り返りを入力している間、中川先生は電子黒板でその内容をリアルタイムに確認します。その後、とくによい振り返りを書いていた子供に発表してもらい、クラス全体で共有します。こうした取組により、学びの成果をクラス全体に広げ、次の時間の学習へとつなげています。

【池田講師から一言】

どの子供も自分のペースで自分の課題に取り組む姿が見られました。学級の子供全員が、それぞれ学びに向かっている授業を実現することが、これからの教育において重要です。

【池田講師から一言】

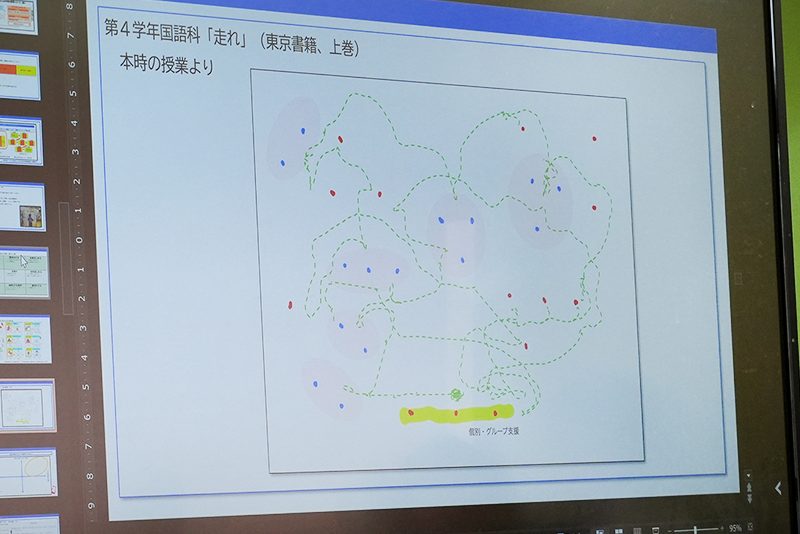

本日の中川先生の動きについて、教室内の動線を図にまとめました(上記写真)。黄色は教室全体と黒板が見える範囲、青はグループで学んでいた子供たち、赤は個別で学習を進めていた子供たちを示しています。点線は中川先生の主な動線です。

私自身の観察による記録ではありますが、中川先生は教室全体にまんべんなく目を配り、必要なタイミングで必要な子供やグループにしっかりと声をかけていました。個別にもグループにも適切な支援が届いていました。