子供たちと読みたい 今月の本#4 地面の下をのぞいてみると

全国SLA学校図書館スーパーバイザー・石橋幸子先生にすてきな本を紹介していただく連載です。4回目のテーマは、「地面の下をのぞいてみると」。普段気にしていない地面の下を様々な視点から見つめた本の数々を紹介します。子供たちの興味・関心のきっかけにつなげてください。子供たちの1人読み、先生が読む、読み聞かせなど学級の実態に合わせてください。

監修/全国SLA学校図書館スーパーバイザー・石橋幸子

目次

絵本

地面の下を解き明かした科学絵本のほか、伝記絵本や通常の絵本も紹介します。低学年から面白くいろいろなことが分かり、様々なものに興味をもつきっかけになるでしょう。絵も十分に楽しんでください。

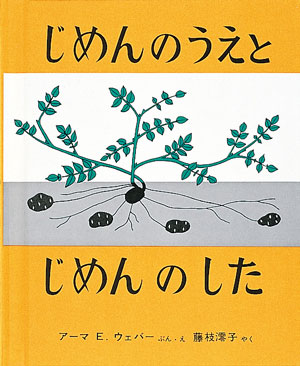

『じめんのうえと じめんのした』

文・絵/アーマ・E・ウェバー 訳/藤枝澪子

福音館書店刊(発行:1968年)

にんじん、とうもろこし、じゃがいも……。いつも目にしている植物が地面の上と地面の下で、どんな役割を果たしているのでしょうか。地面の下では水や養分を取り込み栄養分をつくります。植物の葉や根の役割や関係、植物と動物の違いなど、自然界の生き物のつながりを小さな子供たちにも分かりやすく教えてくれます。

石橋先生のおすすめポイント

初版は1968年で、今もなお発行され、読み継がれている絵本です。小型絵本ですが、イラストが単純明快なので、読み聞かせにも向いています。もし後ろの席の子供に見えにくいようなら、イラストだけを書画カメラで映してあげてください。普段見ている植物は地面の上の部分だけ。では地面の下はどうなっているんだろう……。地面の下の部分はオレンジ色で表されているので、ポプラ、なら、にんじんなどはその部分を隠してクイズ仕立てにしても面白いですよ(低学年向き)。

『根っこのえほん 1 おいしい根っこ』

編著/中野明正 文/小泉光久 絵/堀江篤史 協力/根研究学会

大月書店刊(発行:2016年)

この1巻は根菜類を紹介。ページが中央で切れていて、下半分を開くと土の中の根=身が見え、上半分を開くと地上部分に花が咲いています。「ジャガイモはトマトの仲間で花が同じ」ことや、伝来、品種、調理のコツ、栄養なども満載。

石橋先生のおすすめポイント

「秋にとれるイモの王様! この野菜な~んだ?」と見せてあげてください。首をひねる子、葉っぱの様子から「サツマイモ」と答える子、教室がにぎやかに。答えは下半分をめくると出てきます。情報量が多いので低中学年の子供が1人で読むのは難しいかもしれませんが、みんなで当てっこしながら先生が部分的に読み聞かせたら楽しい絵本です。ゴボウやラッカセイの土の上の様子は大人でも分からない人がいるかもしれません。このような仕掛け絵本を読み聞かせたり紹介したりするときは、間違ってページをめくらないように事前の準備が必要です(中高学年向き)。

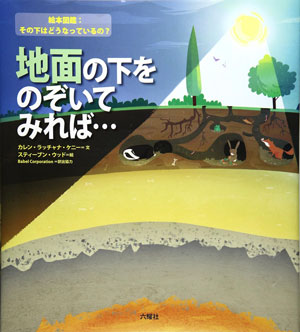

『地面の下をのぞいてみれば…』

文/カレン・ラッチャナ・ケニー 絵/スティーブン・ウッド

六耀社刊(発行:2017年)

私たちが暮らす地面の下はいろいろな土や砂などが何層にも重なってできた地層でできています。何千年もの時間をかけてできあがる地球の地層、それぞれの層の違いを見てみましょう。そして、もっともっと下にある地球の中まで探検! 大きなイラストで分かりやすくなっています。

石橋先生のおすすめポイント

私たちの足元がどうなっているか、この絵本を縦向きにして読み進めることになります。公園の下、草原の下、畑の下と様々な表土が登場するので、子供たちの身近な環境と比較しながら、また、みんなで気付いたことを言い合いながら読めると、教室での読書の本領発揮です。その後はどんどん進んで地球の真ん中へ。内容は少し難しいですが、絵を見るだけでも地面の下の様子が分かり、科学的な興味を広げてくれます(中高学年向き)。

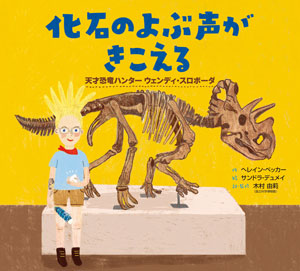

『化石のよぶ声がきこえる 天才恐竜ハンター ウェンディ・スロボーダ』

作/へレイン・ベッカー 絵/サンドラ・デュメイ 訳・監修/木村由莉

くもん出版刊(発行:2022年)

ウェンディが、ある日見付けたのは、なんと何千万年も前の恐竜の化石! この発見が、ウェンディの人生を大きく変えることに……。白亜紀を生きた恐竜「ウェンディケラトプス」の化石を世界で初めて発掘し、その名の由来となった伝説級の女性恐竜ハンター、ウェンディ・スロボーダの半生を描いた伝記絵本です。

石橋先生のおすすめポイント

彼女が2010年に発見した恐竜の化石が「ウェンディケラトプス」と命名されるほどの大発見であること、小学生の頃から好きなことをやり続けて今があること。そんなことを熱く伝える絵本なので、絵を見せながら読み書かせたり、部分紹介したりするのがおすすめです。巻末にある解説ページにはウェンディについて、ウェンディケラトプスについて、さらに女性古生物学者による対談も高学年の子供たちには読んでほしいところです。「『好き!』を仕事にする」こんなすてきなことを子供たちにぜひ伝えたいですね(中高学年向き)。

『根っこのふしぎな世界 第2巻 おいしい根っこのひみつは?』

制作・文/小泉光久 監修/中野明正 編集協力/根研究学会

文研出版刊(発行:2023年)

「あまいミカンの根っこのひみつは?」「落花生は根っこじゃないの?」など、子供たちからの根っこに関する質問に、根研究学会の先生方がイラストと写真を使って、分かりやすく解説しています。根っこの不思議な世界が探求心を育みます。

石橋先生のおすすめポイント

この本のように子供たちの疑問に応える本は表紙、見返しの次に目次をじっくり見せましょう。「おいしい根っこのひみつは?」という題名だけあって知りたいことがたくさん載っています。「レンコンはどうして穴が空いているか?」「落花生は根っこじゃないの?」「あまいミカンの根っこのひみつは?」など先生方がその場でクイズを出しても盛り上がりますよ。植物の生長に関すること、根菜を使った具体的な料理例も紹介されているので、高学年の理科や家庭科でも使えます(高学年向き)。

『わたしは地下鉄です』

文・絵/キム・ヒョウン 訳/万木森 玲

岩崎書店刊(発行:2023年)

私はソウルを走る地下鉄2号線。サラリーマン、海女のハルモニ、親子連れ、受験生など停まる先々の駅で乗り込んでくる市井の人たち。地下鉄が乗客の人生を語ります。

石橋先生のおすすめポイント

題名からも分かるように、地面の下を走る地下鉄が語る絵本です。表紙を見ると日本の地下鉄かなと思いますが、ちょっと読むと「漢江(ハンガン)を2度越えて」「合井(ハプチョン)駅です。」という文章があり、韓国の物語であることが分かります。この絵本は標題紙(本文の前にあり題名や作者名が載っている)の前に8ページもお話があるのです。子供たちとこの絵本の作り手の意図を考えるのも楽しそうです。乗ってきた7人の物語を部分的に紹介しても、最初から途中まで読み聞かせてもいろいろな発見があります(中高学年向き)。

読み物

恐竜や化石など、子供たちに興味がありそうな内容の物語や伝記を紹介します。いろいろな想像をかきたてられて、空想の世界に引き込まれるでしょう。

『恐竜博物館のひみつ』

作/別司芳子 絵/ながおかえつこ

文研出版刊(発行:2024年)

ある夜のこと、恐竜博物館の天野研究員は足元にある石にぶつかります。それは展示されているカメの化石が動いているのでした。しかも話ができる! カメの化石は「長老」と名乗り、自分の甲羅の化石を探しているとか。その日から夜になると、様々な化石が動き出し始めました。虫歯を治療してほしい化石、ケンカをする凶暴な肉食恐竜の化石など夜の恐竜博物館は大騒ぎに!

石橋先生のおすすめポイント

福井県立恐竜博物館が協力しているので、物語の面白さだけでなく、研究員の仕事ぶりや苦労、考えていること、そして博物館のバックヤードの様子などが生き生きと描かれています。主人公は赴任して1か月の新米研究員と、ちょっとわけありの恐竜大好き少年です。夜になると動き出す恐竜たちやおしゃべりな古代生物のカメなど愉快な場面や登場人物が満載です。最初の部分を読み聞かせて、お話のあらすじを紹介したら読みたくなる子が続出します。文字はやや小さめですが、難しい漢字にはルビがあるので4年生以上なら自分で読むことをおすすめします(中高学年向き)。

『海辺の宝もの』

著/ヘレン・ブッシュ 絵/佐竹美保 訳/鳥見真生

あすなろ書房刊(発行:2012年)

学校は好きではないし、友達と遊ぶのも嫌い。そんな12歳の少女の世界的大発見! 世界初の女性化石採集者メアリー・アニングの数奇な運命をたどる伝記物語。

石橋先生のおすすめポイント

表紙、目次とページをめくるとなんだか古めかしい雰囲気が感じられます。そのわけは、この物語が約200年前にイギリスで学問上重要な化石を発見したメアリーの物語だから。海外作品は読みなれない子供がいると思います。でも、時代背景や人物の魅力を知れば、自分で読み進められることでしょう。200ページを超えるお話ですが、会話文が多く、数ページごとにイラストが入っているので、当時の様子や発掘した化石の形状を視覚でも捉えることができます。日本が江戸時代の頃に地面の下には何があるのか興味をもって、それを一生の仕事にした人物としても高学年に手渡していただきたい1冊です(高学年向き)。

● ● ●

石橋幸子先生からのメッセージ

自分の足の下、つまり地面の下のことを考えたことはありますか。何があるかな、誰がいるかな。花壇や畑を掘ってみると植物の根っこや虫の幼虫がいそうですね。もっともっと掘るとどうなっているかな。実際に調べた本もあるし、愉快なお話も集めました。低学年の子供たちに興味をもってみてほしい絵本、中高学年の子供の疑問に答える本もあります。部分読み聞かせに最適な絵本もあるので、まずは先生方に手に取っていただきたいと思います。

監修

石橋幸子(いしばしさちこ)

全国SLA学校図書館スーパーバイザー

東京学芸大学非常勤講師、明星大学非常勤講師、和洋女子大学非常勤講師

長年、東京都の小学校教員を務める。また司書教諭として全教員が学校図書館を授業に活用することを目標として学校図書館を経営。退職後は大学で司書教諭の資格を取得する学生を指導。本を読むことも本で調べることも大好き。もっと心が躍るのは楽しい本を子供たちに手渡すこと。本連載が、先生方と子供たちの本の架け橋になればうれしい。

取材・文・構成/浅原孝子

授業で使える312冊の絵本を紹介

著/齊藤和貴(京都女子大学教授)

司書教諭の経験を生かしながら、長年、学校現場で「絵本を活用した授業」を行ってきた元小学校教諭が、小学校の授業で使える絵本312冊を厳選。絵本を使った実際の授業が、板書や指導案、豊富な写真とともにオールカラーで具体的に紹介されていますので、授業の進め方がよく分かります。

B5判/112頁

ISBN9784098402212

〈著者プロフィール〉

齊藤和貴(さいとう かずたか)

京都女子大学発達教育学部准教授。元小学校教諭・司書教諭。東京都公立小学校及び東京学芸大学附属小金井小学校、附属世田谷小学校で28年間、教育活動や授業実践に取り組む。その間、生活科や総合的な学習の時間を中心に指導法やカリキュラム、評価方法の工夫・改善を図り、「子供とともにつくる授業」の創造に励む。また、司書教諭の経験を生かし、「絵本を活用した授業づくり」にも取り組んできた。