特別支援のプロが伝授!忘れ物、イライラ…気になる子への4つの具体策

忘れ物が多い、時間が守れない、片付けられないなど、気になる子供たちが、次の学年に向けて自信と希望をもてるような、先生のサポート法と指導術を紹介します。

監修/ NPO法人えじそんくらぶ代表、臨床心理士・高山恵子

高山恵子●NPO法人えじそんくらぶ代表。臨床心理士。昭和大学薬学部卒業後、約10年間学習塾を経営。 アメリカトリニティー大学大学院教育学修士課程修了。同大学院ガイダンスカウンセリング修士課程修了。ADHDなど高機能発達障害のある人のカウンセリングと教育を中心にストレスマネジメント講座などにも力を入れている。『やる気スイッチをON! 実行機能をアップする37のワーク』(合同出版)、『「みんなの学校」から社会を変える~障害のある子を排除しない教育への道~』(共著、小学館)など著書多数。

目次

気になる子の支援に有効な「実行機能」UP術とは?

適切な指示とサポートでやる気スイッチをON!

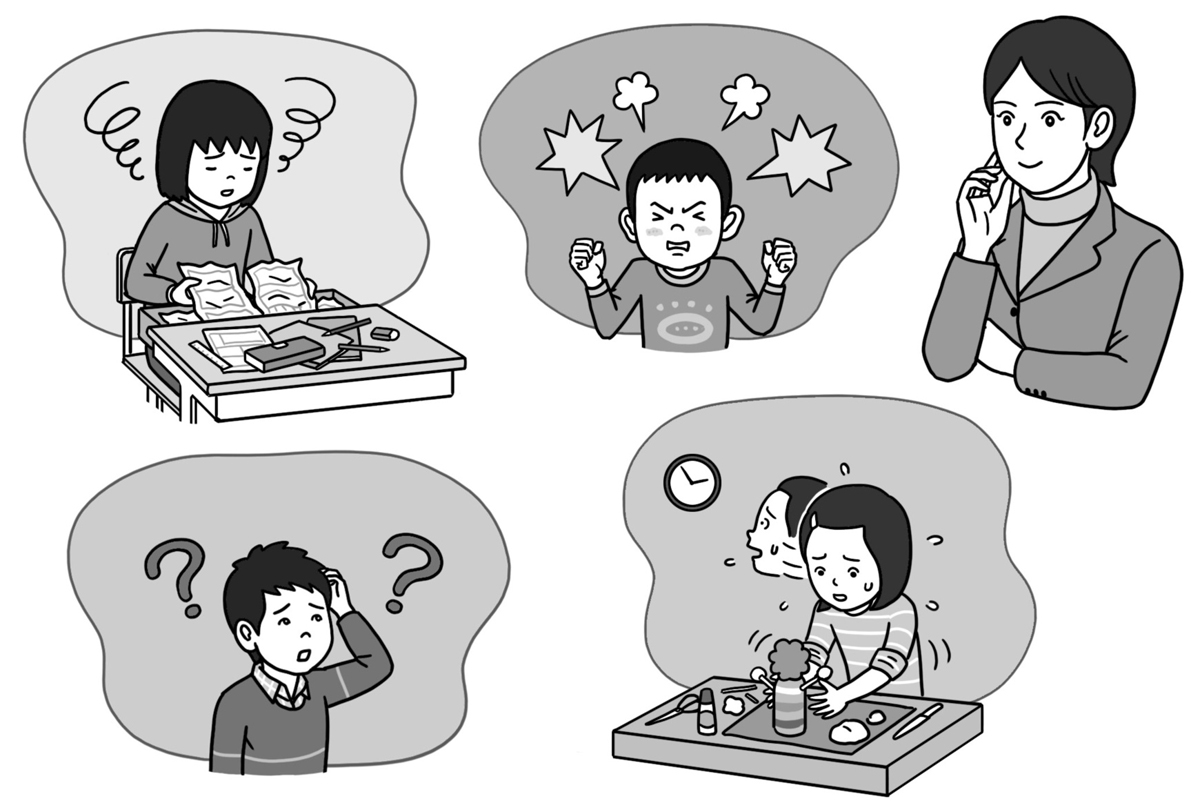

「指導が入らない」「言ったことをすぐに忘れる」「整理整頓が苦手」「すぐにカッとなる」……。

知的発達に遅れはないものの、このような特性を抱えている子はクラスに数名いるのではないでしょうか? 子供は10歳くらいからさまざまな能力が急激に発達しますが、すべての子が同じように成長するのではなく、発達にはかなりアンバランスがあります。

特に、前述したような傾向がある子は、「実行機能」が弱いのかもしれません。「実行機能」とは、「能率的・社会的・自立的・創造的に行動するための脳の指令システム」のことです。つまり、最後まで物事を行うために必要な機能のことです。

実行機能の弱い子には、その子に合ったうまくいく条件を探し、実行する脳の回路をつくることが重要です。しかし、「怠けている」「注意力散漫」と捉えられることも多く、「ちゃんとしなさい」と叱責されることが続くと、自信を失い、問題行動や不登校などの二次的トラブルを起こしてしまうこともあります。

大切なのは、まず、特性を理解した、子供が分かる適切な指示の出し方です。子供の行動の捉え方を見直し、適切な指示やサポートをすることで、実行機能は伸ばすことができるのです。

特に次の四つの視点がポイントです。

子供が変わる! 適切な指示のための「四つの行動分類」

①聞こえていない

⇒「聞いていない」のではないと捉え直す。

②うっかり忘れている

⇒忘れないシステムをつくる。

③意味が分からない

⇒分かるように、具体的に指示する。省略しない。

④わざと

⇒「注目してほしい」というメッセージを受け取る。

①聞こえていない

指示が入らないときに「この指示では伝わらないんだ」と気付くことが重要。そして、その子に伝わる指示に変えてあげましょう。

例えば、指示が入らない子は、単に聞こえていないのかもしれません。大事なのは「聞いていない」と思わないこと。聞いていないと思うとイライラしますが、聞こえていないと思うことで、どうすればよいか考えるようになります。

ほかのことが気になって聞こえないのであれば、気になるものを取り除く。何かに集中して聞こえないのであれば、ポンポンと肩をたたき、「Aさん、私のほうを見て」と言って、注意を引き付けて、指示を出すとよいでしょう。

②うっかり

指示を出しても、他のことをしているうちにうっかり忘れてしまうことがあります。その場合は、「どうしてやらないの!」と叱るのではなく、「今何やるんだっけ?」と聞けば、思い出せる子は思い出します。「○○をするんだった」と言ったら、「よく思い出したね。今それをやろうね」とほめて指示を出します。

やることリストを書いて渡すなど、視覚的なサポートも有効です。書いて教えるなど忘れないシステムをつくると、本人も行動しやすくなり、先生が注意をする回数も減るはずです。

うっかり給食で失敗した子に先生が、「またこぼしたね。ちゃんと食べてね」と言うと、子供たちは「あの子がまた失敗した」と思うでしょう。しかし、「大丈夫。拭けばいいんだよ。みんなで助けよう」と言ってあげれば、その子は安心し、「バカにされている」「自分はだめな人間だ」というネガティブな脳の回路をつくらずに、「次はがんばろう」と前向きに考えられるようになります。

また先生の不在時にその子が失敗しても、子供たちは何をすべきか分かるはずです。全員ができるサポートを普段から行うことで、全員をサポーターに育てることができるのです。

③分からない

そもそも指示を理解していない場合も多いものです。「早くやって」と言われても、何をやればよいか分かっていないこともあるので、「靴を揃えましょう」と具体的な指示を出しましょう。「走ってはいけません」と言われてもなぜか分からない。また、ダメと言われるからやりたくなる子もいます。「歩きましょう」と言い換えましょう。指示が長いと途中で何を話しているの分からなくなってしまうこともあります。指示はできるだけ簡潔にします。

④わざと

聞こえているし、指示の意味も理解している。それでもあえてやらないときには、注目されたいという欲求があるのかもしれません。わざとやらなかったり、やってはいけないと言われていることをあえてやったりするのです。この場合は先に注目してあげましょう。愛着障害がある場合もあるので、早いうちに気付いて対応すれば問題行動も減少します。

◇

三学期の教育現場で最も大事なことは、子供たちのやる気スイッチを壊さずに、次の学年に送ってあげることではないでしょうか。やる気スイッチは、ドーパミンが大きく影響します。つまり、子供たちのドーパミンを出すような指導・支援がポイントです。

そして、ドーパミンが不足していると実行機能が働きにくいと言われています。実行機能は、脳の前頭前野を中心とした機能なので、ドーパミンを増やす薬を飲むことで改善することもあります。しかし、ドーパミンは、環境で増やすことができます。

ドーパミンを増やす取り組みとしておすすめなのは、「実力+1の課題」を与え、できたらほめること。中学年は学力も体力も個人差が大きくなります。宿題が難しすぎる、多すぎるなど、学習面で困難を抱えている子には、「実力(自分ができる範囲)+1の課題」を与えて、それに向かって努力したことを認め、ほめてあげましょう。「全部じゃなくても奇数番号だけでもいいからやってみよう」と言って、半分できたら「半分できたね!」とほめてあげるのです。

ほめられること、そして「できた!」という達成感を与えることはドーパミンを増加させる重要な要素です。気になる子には、その子に合った条件を探し、達成感を与えるような支援をすることが大切です。

実践1 時間が守れない子へのサポート

時間の感覚を育てるサポート方法を工夫

時間が守れないという子に対しては、まず「時間の感覚が分からず困っている子」であると捉え直すことがポイントです。

自分ではちゃんと時間を守りたいと思っているのにできない。どうすればよいか分からない。それなのに叱られてばかりでは、やる気スイッチが壊れてしまいます。

指導する際、「時間を守らない子」「時間を守れない子」と決め付けるのはNGです。なぜなら、時間を考えながら何かをするという感覚が、まだ身に付いていないことが原因だからです。

時間の感覚がまだ育っていない子に、どうすればその感覚を身に付けさせることができるか、その子の特性に合った支援を考えましょう。

タイマーを持たせたり、「あと1分で終了だよ」と予告してあげたりすることは有効な方法です。

また、その子の自立を促すことが大きな目的でもあるので、最初はフルサポートしつつ、少しずつサポートの手を少なくして、最後は一人でできるようにすることを目標に支援を考えます。

そのためにも、常にその子の意見を聞き、自分でできたと実感できるように支援することが大切です。

例えば、タイマーを使うときにも、自分で時間を決めてタイマーをセットさせます。タイマーがあれば時間を守って行動できると分かると、自分からタイマーを持って行動するようになります。

計画的に行動することが難しい子も多いでしょう。10分で下書きを書く課題があったときに、どうしても15分かかってしまう子には、「あと5分で終わりだよ。何か手伝うことはある?」と声をかけつつ、本人が苦手なことや、どうしても時間がかかってしまう部分をサポートするのもよいでしょう。

またどうしても時間内に課題を終わらせられない子は、課題の量やレベルがその子に合っていない場合もあります。その子にとって何がストレスなのか、どんなことに困難を抱えているのかを把握し、課題を見直したり、自分で課題を選ばせたりするとよいでしょう。適切なサポートにより、子供はイキイキと活動するようになります。そして、自分でもうまくいく条件を探して実行しようという脳の回路とやる気を育てることができるのです。