小6社会「明治維新と新しい国づくり」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、小6社会の単元「明治維新と新しい国づくり」についての授業実践例を紹介します。

執筆/東京都新宿区立四谷小学校教諭・日向野彰久

編集委員/文部科学省教科調査官・小倉勝登

国士舘大学教授・秋田博昭

目次

年間指導計画

・日本国憲法とわたしたちの生活

・政治の働き・社会保障

・むらからくにへ

・天皇中心の国づくり

・日本風の文化

・源頼朝と鎌倉幕府

・今に伝わる室町文化

・織田・豊臣の天下統一

・江戸幕府と政治の安定

・町人の文化と新しい学問

・明治維新と新しい国づくり

・世界に歩みだした日本

・長く続いた戦争と人々のくらし

・戦後の新しい日本

・つながりの深い国々(国際交流)

・世界の課題と日本の役割

目標

黒船の来航、廃藩置県や四民平等などの改革、文明開化などについて、世の中の様子、人物の働きや代表的な文化遺産などに着目して、遺跡や文化財、地図や年表などの資料で調べるなどしてまとめ、我が国の歴史上の主な事象を捉え、我が国の歴史の展開を考えるとともに、歴史を学ぶ意味を考え、表現することを通して、我が国が明治維新を機に欧米の文化を取り入れつつ近代化を進めたことを理解できるようにするとともに、主体的に学習問題を追究・解決しようとする態度を養う。

評価規準

知識・技能

①世の中の様子、人物の働きや代表的な文化遺産などについて、遺跡や文化財、地図や年表などで調べて、必要な情報を集め、読み取り、黒船の来航、廃藩置県や四民平等などの改革、文明開化を理解している。

②調べたことを年表などにまとめ、我が国が明治維新を機に欧米の文化を取り入れつつ近代化を進めたことを理解している。

思考・判断・表現

①世の中の様子、人物の働きや代表的な文化遺産などに着目して問いを見いだし、黒船の来航、廃藩置県や四民平等などの改革、文明開化について考え、表現している。

②黒船の来航、廃藩置県や四民平等などの改革、文明開化を関連付けたり、総合したりして、この頃の世の中の様子を考え、適切に表現している。

主体的に学習に取り組む態度

①黒船の来航、廃藩置県や四民平等などの改革、文明開化について、予想や学習計画を立てたり見直したりして、主体的に学習問題を追究し、解決しようとしている。

学習の流れ(8時間扱い)

問題をつくる 2時間

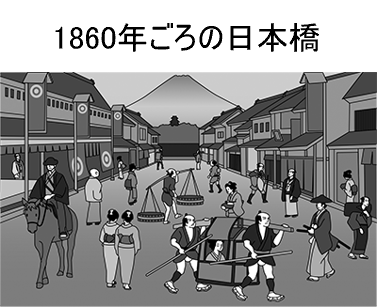

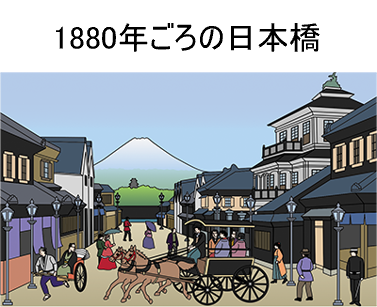

- 1860年頃と1880年頃の日本橋の絵図を比較し、まちの様子で変化したことを話し合う。

- 五箇条の御誓文から明治新政府が新しい国づくりをめざしたことを調べる。

(学習問題)

明治新政府はどのような国づくりをしたのだろう。

- 年表から予想したことを出し合い学習計画を立てる。

追究する 4時間

- ペリー来航と開国、江戸幕府の政権返上について調べる。

- 明治新政府の行った廃藩置県や四民平等などの諸改革を調べる。

- 福沢諭吉の業績や人々の生活に欧米の文化が取り入れられたことを調べる。

まとめる 2時間

- 明治の新しい国づくりに関わった人物の働きを関連図に整理し、まとめる。

- 関係図を基に、明治新政府が行った国づくりについて話し合い、学習問題に対する自分の考えを書く。

問題をつくる

1860年頃と1880年頃の日本橋の絵図を比較したり、五箇条の御誓文の内容を調べたりし、明治維新について話し合い、学習問題を設定する。 (1、2/8時間)

導入のくふう

明治時代の初め頃の短期間に起きた日本橋のまちの様子の変化と明治新政府の政治の方針を関連させることで、明治維新が欧米の文化を取り入れながら行われたことが予想できるようにする。

1時間⽬

資料から学習問題を設定する。

幕末と明治の初め頃の日本橋の様子です。明治になってどんなところが変わりましたか。

馬車が走っています。幕末のころは馬に乗ったり、人を籠に乗せて運んだりしていたのに。

まちの様子がずいぶん洋風になりました。例えば、建物の窓や柱が現在のものによく似ています。また、街灯もありますね。

洋風と言えば、人々の服装も洋服になっています。幕末は着物でしたが、制服を着た人、ズボンやドレス姿の人…。日傘をさしている人までいますね。

絵が描かれた年代を見てみてください。約20年間の間に大きな変化が起きたことが分かります。どんなことがあったのだろう。

よく気付きましたね。次の文章は1868年に江戸幕府に代わって明治政府が明治天皇の名で出した政治の方針です。どんな国づくりをしようとしたのでしょうか。

五箇条の御誓文

一、政治のことは、会議を開き、みんなの意見を聞いて決めよう。

一、みんなが心を合わせ、国の政策を行おう。

一、みんなの志がかなえられるようにしよう。

一、これまでのよくないしきたりを改めよう。

一、新しい知識を世界に学び、国を栄えさせよう。

「みんな」という言葉がよく出てきています。江戸幕府の政治の中心は武士だったけれど、どのように変わったのだろう。

「よくないしきたりを改め」とあるから、新しいきまりをつくったのだと思います。

「世界に学び」とあるから外国の知識を取り入れたのではないかな。

※このころの社会全体の大きな変化を「明治維新」とよぶことをおさえ、児童の疑問や予想を基に学習問題を設定します。

明治新政府はどのような国づくりをしたのだろう。

2時間⽬

年表から学習計画を立てる。

明治新政府がどのような国づくりをしたのか、年表を基に予想しましょう。

明治維新の年表

1854年 江戸幕府が鎖国をやめ、外国と国交を行う。

1868年 西郷隆盛と勝海舟の話合い、江戸幕府が倒れる。

1871年 大久保利通らが西洋へ国々の制度や工業を調べに行く。

1872年 ・福沢諭吉が『学問のすすめ』を出版する。

・学校制度が始まる。

・鉄道が初めて開通する。

・群馬県に製糸工場ができる。

1871年 藩が廃止され、県が置かれる。

1873年 土地に対する新しい税の仕組みが整えられる。

鎖国をやめたことと江戸幕府が倒れたことには関係がありそうです。

新しい制度がたくさん出て、新しい工場もできています。大久保利通という人物が外国の制度を取り入れたのではないでしょうか。

学校制度や鉄道などが始まっているから、人々の生活は新しくなったと思います。

※児童の予想を「江戸幕府が倒れたこと」「明治政府の政策」「人々の生活」のように、内容ごとに黒板に分類・整理し、調べていく内容を文章化します。

内容を疑問の文章にしましょう。ペアやグループで話し合って進めてもよいですね。

最初に疑問の言葉を付けるとよいね。例えば、「江戸幕府はどのように倒れたのだろう」はどうかな?

いいと思います。「大久保利通は、どのような欧米の制度を取り入れたのだろう」はどうですか。

政府が改革を行ったから、他にも関わった人がいると思う。「明治政府は、どのような政策をおこなったのだろう」でも良いと思います。

「人々の生活はどのように変わったのだろう」はどうかな。『学問のすすめ』の内容とも関係がありそうです。

※児童の話合いを基に、問いを文章化し、学習計画の形にまとめる。

学習計画

・江戸幕府はどのように倒れたのだろう。

・明治政府は、どのような政策をおこなったのだろう。

・人々の生活はどのように変わったのだろう。

追究する

学習計画に従って、黒船の来航、廃藩置県や四民平等など、文明開化について資料を通して調べ、問いについて明治政府のめざしたことを話し合う。(3、4、5、6/8時間)

話合い活動のくふう

資料を通して調べたら、「明治政府はどんなことをめざしたのか」と児童に問うことで、児童が明治政府の政策の意図に着目して話合い活動ができるようにする。

4、5時間⽬

明治新政府の行った廃藩置県や四民平等などの諸改革を調べる。

イラスト/(資)イラストメーカーズ