今の日本の教育に、いちばん足りないものは何か?~EDIX東京2025 「花メン」セミナー密着レポート~

2025年4月下旬、日本最大の教育総合展「EDIX東京2025」が東京国際展示場(東京ビッグサイト)で開催されました。初出展した小学館グループのブース内セミナーステージには、花まるエレメンタリースクール(通称・花メン)のハヤトカゲこと林隼人校長も登壇。子どもたちの生き生きと学ぶ姿を記録した動画とともに、日本の社会と教育に対する熱いメッセージを語りました。そのセミナーの内容を時間軸に沿ってレポートします。

花メンは、学校に行かない選択をした子のためのフリースクールです。過去記事はコチラ。

目次

僕らが大切にしていること

「花メン」これまでの歩み

ハヤトカゲ 日本のフリースクールには、すでに30年以上の歴史があります。昨年(2024年)は、不登校児童生徒数の急増が社会の注目を集めました。「花まるエレメンタリースクール」(以下、花メン)を開校した2022年には既に、「2024年の現実」に向かう(不登校がここから急激に増えていく)予兆がありました。その意味で僕らは、2022年を”新たなタイプのフリースクール元年”だと思っています。

当時、学校に行かない選択をした子の居場所としてのフリースクールはいくつかありましたが、日本人が運営するインターナショナルスクールのような形の小学校はまだ存在せず、「今までになかった学校をつくりたい」という強い思いもあり、あえて「学校法人」にはしませんでした。

最初は「子どもたちが集まるのかどうか」も見えませんでしたが、「とにかく、やってみよう!」という気持ちで募集をかけてみたら、20名の子どもたちが集まってくれました。

花メンの生徒数は毎年増え続けている

- 2022年4月(開校) 20名

- 2023年4月 61名

- 2024年4月 107名

ハヤトカゲ その後、子どもたちは毎年確実に増え続けていて、今では(2025年4月現在)130人います。

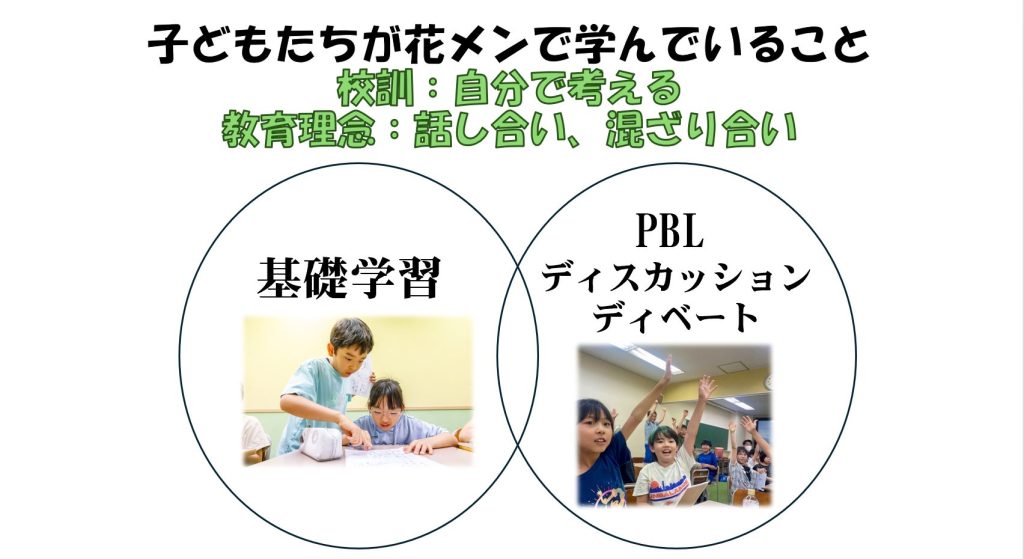

大切にしていること1 「話し合い、混ざり合い」

ハヤトカゲ 僕らがフリースクールを立ち上げてまでやりたかったことは、何か? 花メンで何よりも大切にしているのは、子ども同士の「話し合い、混ざり合い」です。

学びの場で「勉強を教える」のは、当たり前のことです。ただ、教員が勉強に捉われすぎると、子ども同士の横の関係を紡ぐこと、子ども同士の喧嘩・トラブルから生まれる話し合いや混ざり合いを学びに変えていくことが疎かになりがちです。僕らはそこに、従来の教育現場の課題を感じていました。だからこそ僕らは……。

子ども同士が「話し合い、混ざり合うこと」を最優先事項にしています。

ハヤトカゲ 子どもは、「やらかす、しでかす」生き物です。それが自然なんです。けれども、日本の学校には「教室できちんと並んで座って静かに授業を受けることが大切」という風潮があります。

でも、それが本当に最優先されるべき事柄なのでしょうか? 僕らは、「子どもなんだから、やらかして、しでかして、喧嘩して、そうしたら話し合えばいいじゃないか!」という気持ちでやっています。

大切にしていること2 「仲良くなること」よりも「仲直り」

ハヤトカゲ 僕らは、仲直りを大切にしています。子どもたちは、放っておいても「仲良くなること」はできます。むしろ、(女の子に多いパターンなのですが)無理して仲良くなろうとするあまり、気疲れをして、学校に行けなくなってしまう子がたくさんいます。だから私たちは、「仲良くなる」ことに対しては、こんなスタンスで伝えています。

仲良くなるとか、まぁ、無理しなくていいんじゃない?

ハヤトカゲ 僕らがこういうスタンスでいると、「いい感じの関係性」を子どもたちは自然につくっていきます。でも、いい関係性ができた後も、「喧嘩(気持ちの行き違い)」は必ず起きるものです。そんな時こそ、私たちの出番です。

花メンでは、スタッフが「喧嘩後の話し合い」に最大限のリソースを投じる態勢を整えています。

ハヤトカゲ なぜか? 喧嘩のタイミングこそが、他者との対話の練習をする最大の機会だと考えているからです。学校には、「社会に出た後の練習の場」という大きな役割があります。だからこそ、学校で他者と思いっきりぶつかり合って、思いっきり悩んで、思いっきり苦しんで、そんな気持ちをどう伝えるかについて考える――。そうした「実体験」を積み重ねることで、「他者との関係づくり」について、子どもたち自身の力で学んでいってほしいと考えています。

多くの学びの場では、子ども同士のトラブルに対して大人が一方的に善悪のジャッジをしたり、「今はとりあえず離れよう」などと、当人同士が話し合えない状態にしてしまいがちだと思います。

僕らはそうではなくて、他者とぶつかった時こそ学びのチャンス! と捉え、子どもたちが自分で積極的に仲直りできる力を育てることを大切にしています。

花メン1年目のスタッフが「ケンカの仲裁」を学んでいる様子は、下の過去記事をお読みください。 ↓

教師の最重要スキル「ケンカの仲裁」。その具体的ノウハウを3ステップで解説

大切にしていること3 実体験から、大感動へ

ハヤトカゲ 「人間同士が混ざり合うと、こんなに面白いことが起きるんだ!」ということを実体験として味わってほしいと考えています。運動会や「花メン紅白」(歌の祭典)などの行事に、仲間と一丸となって取り組み、本当に心が震えるような「大感動」を体験してほしいんです。

一方で、「仲間に対して、思いっきりムカついて、どうにもできないぐらい癇癪を起こす。そこからどう関係を再構築するか?」を、子どもと一緒に考えることも大切にしています。「自分の人間くさい部分」を全部さらけ出した上で、「ここから、どんなふうに考えていけばいいのかな……?」という子どもの思考と気付きに伴走していきたいと考えています。

大切にしていること4 挑戦へと導き、伸ばすポイントを見つけて育てる

ハヤトカゲ 今年は、新入生が40人ぐらい入ってきました。不登校という経験がある子にありがちなのですが、最初のうちはとにかく何に対してもまず、「やりたくない!」と言うんです。

例えば、「ドッジボールをやりたくない」「サッカーをやりたくない」「この授業は出たくない…」などと、必ず言い出して、新たな挑戦を避けようとします。

僕らは、そういう子どもたちを以下のようなイメージで成長させていくことを大切にしています。

花メン流「入学した時とは別人のように成長させる」ための3ステップ

- 気持ちに寄り添い共感しながらも、その子が挑戦できるように導く。

- 子どもと共に過ごす時間の中で、その子のどこを伸ばすか? を観察する。

- 子どもを観察して「伸ばすポイント」を見つけたら、そこを育てていく。

ハヤトカゲ 子どもたち自身は、そもそも自分の持っている強みに気づいていない場合が多いものです。僕らはそこに気づかせ、伸ばせるようにアプローチしていきます。

「入学した時とはまるで別人のように成長させる!」という気概を持って、日々、子どもたちと関わっています。

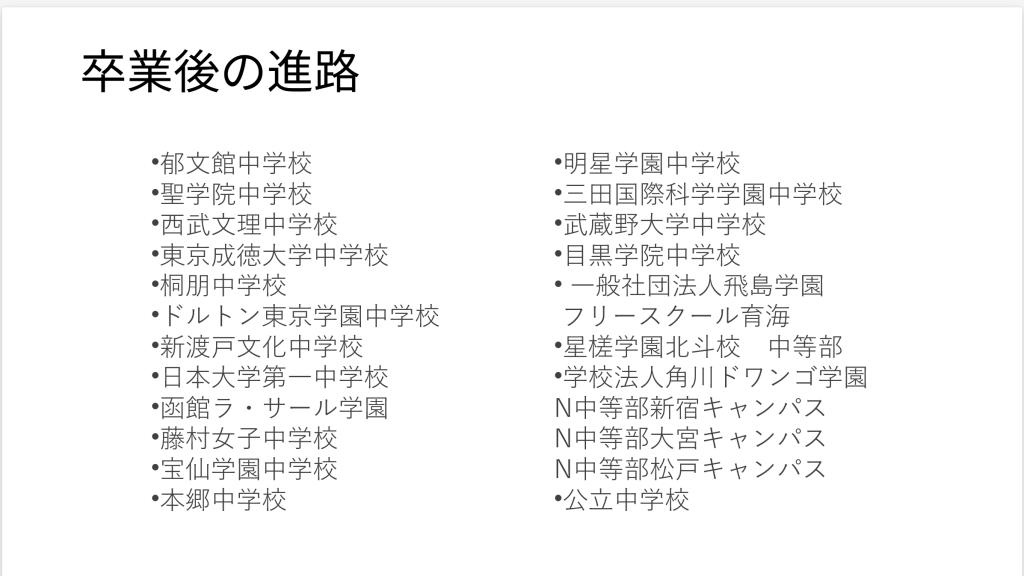

子どもたちの卒業後の進路

ハヤトカゲ 入学前に行う保護者との面談でよく聞かれるのが、卒業後の進路です。花メンには、不登校が3年、4年と続いて、「長い期間、学校に行くことができなかった子」たちが多数在籍しています。保護者の方は、「ここ(花メン)を、卒業した後はどうすればいいですか? 中学校のフリースクールはどうですか?」といったことが気になるようです。

でも、花メンは、「入学した時とは、まるで別人のように成長させる!」という気持ちで関わり、実際に別人に育てていきます。その子が本来持っている力を引き出せば、不登校というのは、「ただ、深く悩んだ経験がある」ということにすぎません。むしろ、そこまで自分を深掘りして悩む力がある子というのは、それだけで才能のある子だと考えています。

不登校になるような子は、沼を抜けた後(悩みを解決した後)には、ものすごい力を発揮します。

ハヤトカゲ 花メン卒業後の子どもたちについては、僕らはまるで心配していません。

実際のところ、中学入学後に、「『生徒会長になりたい!』と、生徒会に入る子」や、「(全国大会出場をしているような)部活に入って、部活動をすごく頑張っている子」たちがたくさんいます。

学習面についても、勉強に向き合い始めて3か月ぐらいで、国語の点数で全国1位になった子がいます。こんなふうに花メンには、たくさんの尖った才能を持つ子がいるというのが現状です。

花メン卒業後は、それぞれの道へ

ハヤトカゲ 卒業生の影響を受けて、現在の5年生や4年生も、いろいろな中学校へ見学に行っています。その子たちは中学校に対して、「たくさん見学して、自分が楽しく選ぶ場所」といったイメージをもっているようです。

グラパ(花メン卒業式)のインスタ動画(既に大バズり!)も公開

ここで、花メンの卒業式を公開したインスタ動画(記事末尾に動画へのリンクがあります)が紹介されました。子どもたち全員によるグラパでの合唱を記録した動画です。それらは、子どもたちが本来持つ巨大なエネルギーの奔流のようでした。

ハヤトカゲ 卒業式では、「卒業式に何を歌うか?」について全校生徒で話し合って最終的に選んだ曲(反町隆史 『POISON~言いたい事も言えないこんな世の中は~』)を全員で歌いました。ここに映っている子の半分以上は、入学前「音が苦手、集団行動が苦手、友達とうまくやっていけない」と言っていました。けれども、そういう子たちが本来持っている力を発揮できれば、この動画のようにすごいエネルギーを発するんです(記事末尾のリンクからぜひご覧ください)。

例えば、「意地悪されている子を助けられなかったことに対する罪悪感」が理由で学校に行けなくなってしまった、正義感が強くて優しい子がいました。入学当初は周囲に気を使って過ごしていましたが、その後、花メンで成功体験を積んだことで、人前で堂々と発表したりダンスを披露したりできるようになり、多くの下級生から「優しくて、かわいくて、かっこいい!」と憧れられる存在になりました。

また、入学当初、「コミュニケーション能力が全くなくて、人前に出るのが苦手」と言っていた別の子は、グラパのオープニングで選抜され、積極的に漫才をしていました。

そんな子どもたちの成長する姿を見ていると、僕らは素直にこう実感します。

子どもの「沼を抜けた後の姿」は、見てからじゃないとわからない!

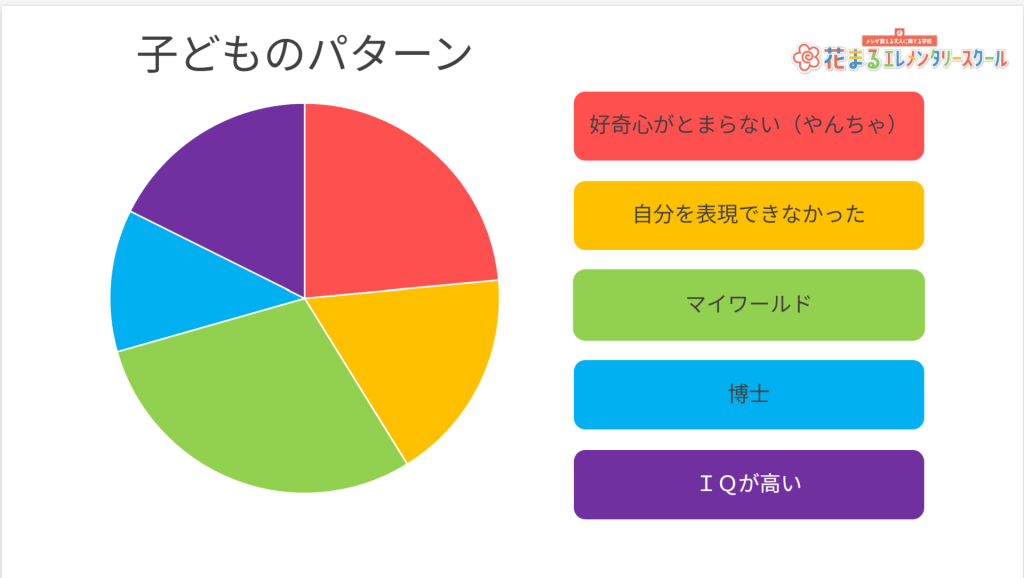

不登校になりやすい「尖った才能」5タイプ

ハヤトカゲ 多くの「不登校になった子どもたち」と関わっていると、いくつもの「不登校になるパターン」が見えてきます。ここでは不登校になる可能性が高い「不登校の芽」を、「その子らしさ~尖った才能~」 と捉えた上で、大きく5つのタイプに分けてご紹介しましょう。

尖った才能を持つ子どものパターン

1 好奇心がとまらない(やんちゃ)

一言で言えば、多動。席に座っていられないなど、一斉授業を受けるには不向きなタイプなので、どうしても先生から注意を受ける機会が多くなってしまいます。エネルギー値が高い子どもたちです。

2 自分を表現できなかった(自分を表現することが苦手)

シャイな女の子が多いです。「ザ★可愛らしい女の子たち」が、いろんなことが原因で自分を表現できていませんでした。ただ、この子たちがいざ自分を表現し始めると、ものすごい力を発揮します。

3 マイワールド

「エジソン」「窓ぎわのトットちゃん」など、「一般的な学校に通うのは難しいだろう」と思える異次元の才能を持っている子たちです。わかりやすい言葉で言えば、「天才」です。

4 博士

特定の物事に深く没頭して知識を蓄えている博士くん(ちゃん)たちがたくさんいます。友達との会話ではつい自分のペースで話し続けてしまいますが、博士くん(ちゃん)の興味関心は広範囲です。

5 IQが高い

いわゆる「浮きこぼれ」の子どもたちです。一般的な学校の授業レベルは、IQのベルカーブの中心に位置する7割くらいの「ふつう」の子向けに設計されています。IQがそこから上にはみ出してしまっている子は、どうしてもつらくなってしまうようです。

今後も面白い子たちが、どんどん入ってくると確信

花メンにいる子どもたちの傾向を大きく5パターンに分けてみましたが、さらなる細かい分類も可能です。僕らは、この子たちと日々生活をともにして、こんなことを思っています。

- 「不登校の子が増えているという事象」は、尖った才能を持った子どもたちの可能性を、大人が引き出せていないことの結果なのではないか?

- 社会全体がこの子たちを伸ばせていないのだから、「学校」にはもっと多くの選択肢があった方がいいのではないか?

今後もこの子たちみたいな面白い子たちが、どんどん、どんどん入ってくるんじゃないか? と、考えています。そこはもう、「確信」というレベルで実感しています。

教育者の私たちがやるべきこと

「学校って面白い!」「学ぶって面白い!」を伝えたい

ハヤトカゲ 子どもたちに対して、何を伝えていくべきなのか? と、日々、考え続けています。

最近の結論は、「伝えるべきことの根底は、『学校って面白い!』『学ぶって面白い!』ということ」です。

「学校って面白い!」を言い換えれば、「本音で話せる友達ができた!」「俺(私)って、結構やれるんだ!」という実体験です。そうした実体験ができれば、子どもの成長はその上に自然と積み上がっていくのだと気づきました。

また、「学ぶって面白い!」を伝えるために、まずはスタッフと子ども、そして子ども同士の関係づくりに注力しています。素敵なところをほめたり、一緒に遊んだりしているうちに、「この先生面白い!」「このクラス、居心地良くなってきた!」と感じて、学ぶことがどんどん面白くなっていきます。

その後、算数や国語などの学習もゲームのようにしたり、ポイント制にしてモチベーションを上げたりして、できるだけ「楽しい」と感じられるよう工夫しています。

何よりも、日々の学校生活を共にして、ケンカして、運動会や紅白での大感動を一緒に味わった仲間たちと一緒に学んでいることが、「学ぶって面白い!」の気持ちに繋がっていきます。

子どもたちは、その心が動き始めれば、挑戦を始めます。様々なことに興味を持って、大人が何もしなくても「学びが止まらない状態」になります。やがてさらなる「尖った好き」を発見し、その分野への特化、集中が起き始めます。私たちが驚くほど、子どもたちが自ら探求、深掘りをしていく、という現象が起きます。

私たちは教育者である

ハヤトカゲ 花メンを開校してから数年、精神科医やカウンセラー、ソーシャルワーカー、そして教育関係の財団の方や政治家など、様々な方々との交流がありました。そうした交流を経て、改めてこう気がつきました。

私たちは学びの現場にいる教育者である

「お医者さんの診断」や「カウンセラーさんの所見」と、僕ら教育者がやることは全く異なります。何が違うのでしょうか?

教育者の仕事は、子どもの良さを見つけ、それをどう育てていくか? です。

本人ですら気がついていないその子の良さを、「それが、宝物なんだよ!」と教えるのが、僕ら教育者の仕事です。多くの場合、「こんなことができるなんて、自分でも知らなかった!」と、当人もわかっていないものです。それを子どもと一緒に見つけ、伸ばすよう導いていくのが教育者なのではないでしょうか? そんなことを思いながら子どもたちに接しています。

子どもたちの姿をインスタグラムで発信中

ハヤトカゲ 花メンのインスタグラムアカウントでは、子どもたちの姿を積極的に発信しています。

花メン流卒業式の『グラデュエーションパーティー、通称グラパ(卒業コンサート)』では、卒業証書授与でも個性が爆発しています💥

在校生も卒業生も全員が主役の卒業コンサート。自分たちで決めて、自分たちで作り上げたからこそ思い入れがあり、本気で歌っている子どもたち。やらされではこんなに一生懸命になれません!

「不登校」という言葉だけ聞くと、「かわいそう」とか「悩んでいる子」といった目で見られがちですが、実態は全然違っていて、育てようによっていくらでも成長していくのがうちの子どもたちです。

僕らは、その成長の事実を社会全体に向けてプロモーションしていく役目も担おうと考えています。

「子どたちの未来のために何かをしたい」という気持ちを持っている大人は、社会にたくさんいます。それなのに今、子どもたちが生きづらさを抱えてしまっている要因として、社会や教育の構造的課題も大きいと考えています。

世の中の多くの方々に、子どもたちが成長し、変わっていく姿をご覧いただき、子どもたちが本来持つ力の大きさを感じていただけると嬉しいです。

↓花まるエレメンタリースクール公式Instagram

取材・文 / 楢戸ひかる

撮影/平田貴章

花まるエレメンタリースクール 「メシが食える大人に育てる」花まる学習会が運営するフリースクール。これからの時代に必要な力を「体験」を通して「五感」を使って身に付ける。不登校の子、不登校でなくても才能を伸ばす新たな学びの場を探している子が通っている。HPは、コチラ。インスタグラムは、コチラ。

取材・文 / 楢戸ひかる(ならと・ひかる)

ライター。「ギフテッド」や「学校に行かない選択をした子どもたちのためのフリースクール」取材を通じて、「選択肢としての新しい学び」や「教育活動の連携」を探究している。自身のサイト「主婦er」内に「ギフテッド関連記事のリンク集」がある。

学校に行けない子には、ギフテッドの特性があるのかも!? 基礎知識が分かる1冊です。 ↓