地域との「つながり」を通した学びを考えていくことが必要 【次期学習指導要領「改訂への道」#14】

この連載では、学校教育だけでなく幼児教育の専門家でもあり、教育課程企画特別部会の主査代理を務めると共に、教員養成部会の部会長として教員養成の議論にも携わる学習院大学の秋田喜代美教授に、学習指導要領改訂の議論についてお話を伺っています。

3回目となる今回は、前回の幼保小連携に関わるお話でも出てきた、「つながり」をキーワードに、多様な側面からお話を伺っていきます。

目次

「ここで生きていこう!」と誇りをもって言えるような子供を育てる

私は教育を大きく変えていく要は学校であり、教師だと思っています。学習指導要領の改訂も含め、いくら国がよい政策を打ち出したとしても、それだけで変わるわけではありません。全国約100万人の教師が、「これからの教育は自分たちの手でさらによくできる可能性があるのだ」と確信して取り組んでいくことがとても大切だと思います。

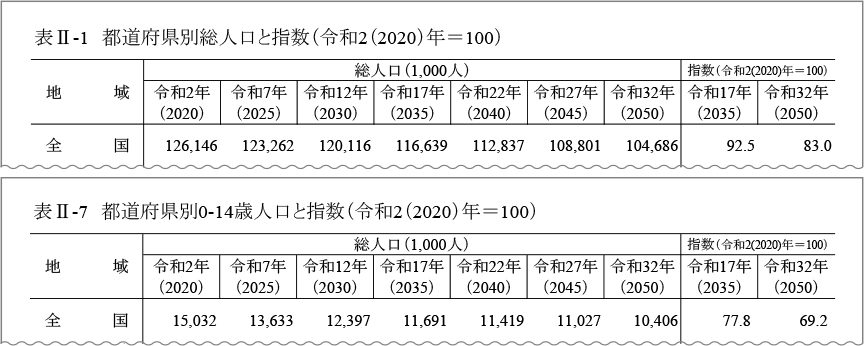

国立社会保障・人口問題研究所の令和5年の推計によれば、2050年には日本の15歳未満の子供の人口が総人口の1割になるとされていました(資料参照)。そこまで減ってくると、地域社会で共生していく中に公教育の場として学校があるとはどういうことなのか、そのような社会の中で生きていくために子供はどういう経験を積むことが必要かを考え、地域との「つながり」を通した学びを考えていくことが必要でしょう。

最近、奥能登の震災を受けた平和こども園の日吉輝幸園長先生と対談する機会があったのですが、日吉先生は避難所には指定されていないけれども、高齢者の方々などが避難しやすいという保育園を地域に開放された方でした。園児以外にも多様な人がそこに身を寄せ、30数名の人がしばらくその園におられ、園児たちと一緒に過ごしておられたのです。

その園長先生が言われたのは、「これが、これからの姿なんです」ということでした。「子供が地域のいろんな人と触れ合いながら学んでいくから、その地域社会の担い手になっていく。そのためには、園や学校が地域と切り離されて勉強するだけではなく、その地域の人と日頃から触れ合いながら学んでいくことが、その地域の子供たちを育てることにつながっていくのです」ということを言っておられました。

人口減少と少子化が急速に進む過疎化の中で、園も学校も、どうやって「ここで生きていこう!」と誇りをもって言えるような子供たちを育てていくのか、考えていくことが大事だと思います。それは、単純に「総合的な学習の時間で地域について学びましょう」ということではなく、あらゆる面から考えることが必要です。多くの教師は公務員ですから、公的な立場から、地域を一緒に創っていく子供たちをどのように育てるか、地域とどう「つながり」ながら学んでいくかを公教育を担う専門家として考えていくことが必要でしょう。

【資料】国立社会保障・人口問題研究所発表資料より抜粋

「ムシムシワールド」と呼ばれる教室

現在は、教師の皆さんの授業観や学習観も変わってきつつありますので、日々の授業がよい方向に変わってきている学校も多くなっていると感じています。ICTが入って、それにより子供が互いの考えを一瞬で共有したり、地域社会の人ともつながったりしながら学んでいる学校も数多くあります。

そのような「つながり」のある中で、さらに「深い経験って何だろう?」と考えることも大事です。子供が自ら、「これが好き」とか「おもしろい」と思って打ち込んだ経験を持てることが重要で、その経験がある子供は社会に出てからも強いと思います。これまでの、何もかもバランスよく一定程度習得できればよいというのではなく、偏りのある子供も少なくない中で、そのような子供たちも「これがおもしろい、好き」と言って、自ら学べるように育てていくことが大事なのではないでしょうか。

横浜市立永田台小学校で、人と関わるのが苦手だけれど、虫に関わることは大好きで、虫取りなら学校に来るし、学べるという子供がいました。教職経験3年目で1年担任の安江先生は決して虫が好きではなかったのですが、その子供を中心に、そのクラスの授業をつくり変えたのです。合科的に虫に関わる多様な学びをしていったのですが、その学びを通して当初は人と関われなかったはずの子供が、虫のために「カブトムシとカタカナで書くにはどうしたらよい?」と周囲の子供に聞くなどして、人と関われるようになっていきました。その子の提案で虫が乗るジップラインを作りたいという課題に対し、周囲の子供たちも「こうしたらいいよ」と関わっていくわけです。その教室は、やがて「ムシムシワールド」と呼ばれる教室になっていきました。

しかも、その学校がすばらしいのは、若い担任の先生が頑張っているだけでなく、周囲の先生方も「いいね」と言って評価し、協力してあげていることでした。

そのように、園もそうだし、小学校でも中学校でもそうなのですが、どの教室にも、強いこだわりや得意がある子供がいるわけです。そのような子供がつながるだけでなく、先生方もつながりながら、より深い経験、より深い学びをそれらの子と共につくっていけると、包摂的な学びが深まるよい契機になると思います。