小学校の教室で行うアンガーマネジメント教育(高学年編) ~自己コントロール力と対話スキルを磨く~

小学校高学年は、自分の意見を主張し、他者と協力する力が求められる時期です。しかし、対人関係の中で怒りや葛藤が生じる場面も多く、これを適切にコントロールする力が必要です。今回は、小学校高学年を対象にしたアンガーマネジメント教育の指導アイディアについてまとめました。

【連載】ストレスフリーの教室をめざして #24

執筆/埼玉県公立小学校教諭・春日智稀

目次

高学年向けアンガーマネジメント教育のポイント

高学年のアンガーマネジメント教育では、次のようなポイントを押さえましょう。

①怒りの感情を冷静に見つめ、コントロールする具体的なスキルを身につける。

②他者の立場を理解し、建設的に問題を解決する力を養う。

③感情を適切に表現するコミュニケーションスキルを学ぶ。

これらを通じて、子どもたちが社会的な場面でのトラブルを自分で解決できる力を育んでいきます。

指導アイディア①「怒りのトリガーリストを作ろう」

<目的>

・自分が怒りを感じやすい原因(トリガー)を認識し、冷静に対処する第一歩を学ぶ。

・怒りの原因を整理することで、感情をコントロールするスキルを育む。

<準備物>

・怒りの場面カード:怒りを感じやすいシチュエーションを描いたイラストや文章のカード。

(例「友だちに悪口を言われた」「順番を飛ばされた」「大事なものを壊された」など)

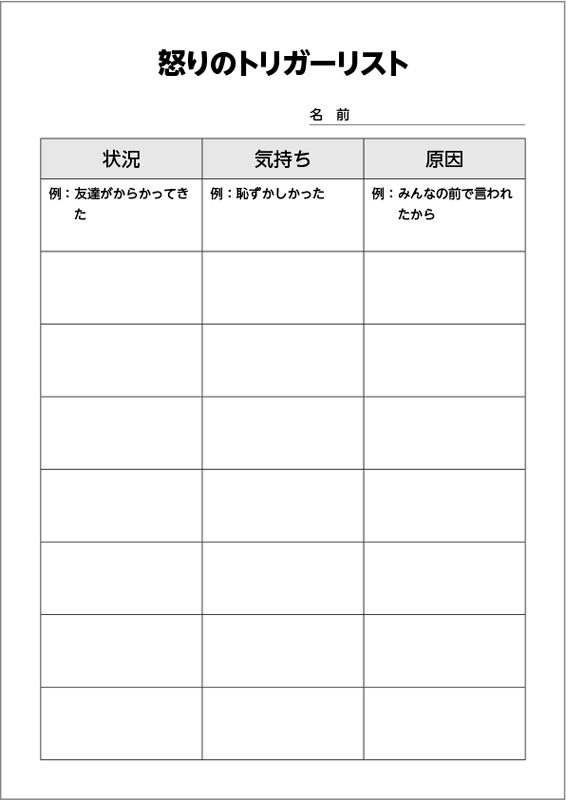

・「怒りのトリガーリスト」ワークシート

<導入>

・先生の説明:

「みなさんは、どんなときにイライラしたり怒ったりすることが多いでしょうか。今日は、自分が怒りを感じやすい原因『トリガー』を探してみたいと思います」

※怒りの感情が湧くのは自然なことだと伝え、「その原因を知ることで、自分をもっと落ち着かせやすくなります」と説明しましょう。

<展開>

活動① 「怒りのトリガー」を理解する

①怒りの場面カードを見せる

例としてカードを1~2枚取り上げ、「この場面でどんな気持ちになるかな?」と子どもたちに尋ねます。

(例:「友だちにからかわれたらどんな気持ち?」「先生に注意されたらどう思う?」など)

②怒りの原因を探す

「どうして怒ると思う?」「何が嫌だと感じる?」と問いかけ、原因を掘り下げていきます。

※黒板に「原因の例」を記録していきます。

(例:「不公平」「バカにされた感じ」「傷つくことを言われた」)

③怒りのトリガーについて説明する

自分が怒る原因のことを「怒りのトリガー」と言い、人によって異なることを説明します。

活動② 「怒りのトリガーリスト」を作る

①怒りのトリガーリストの説明

「怒りのトリガーリストは、自分が怒りを感じやすい原因を書き出したリストのことです。これを知ると、同じような場面になったときにどうしたらいいか考えやすくなります」

②ワークシート記入

ワークシートに、以下の3つの視点から自分の怒りのトリガーを書き出します。

・状況:怒りを感じたときの場面(例:「友だちがからかってきた」)

・気持ち:そのときの感情(例:「恥ずかしい」「傷ついた」)

・原因:具体的に何が嫌だったのか(例:「みんなの前で言われたから」)

③グループで共有

ペアまたはグループで、書き出した内容を共有し合います。

(無理に話させる必要はありません)

活動③ 「怒りを減らす対処法」を考える

①対処法について考える

・トリガーリストに記載した怒りの原因を1つ選び、その場面でどんな対処法があるかグループで話し合います。

(「からかわれたとき→深呼吸して、落ち着いてから『そういうのはやめて』と言う」など)

②クラス全体で共有

・グループで話し合った内容を発表します。

<終末>

「今日は、どんなトリガーが自分にあると気づきましたか?」

「次に同じような場面があったら、どんな方法を試してみたいですか?」

【アドバイス】

①安心できる雰囲気を作る

自分の怒りについて話すのは難しい場合があるため、発表を強制しないようにしましょう。

②実践的なアプローチ

リストを作るだけでなく、具体的な対処法を考えるステップを加えることで効果を高めましょう。

③個別の違いを尊重

子どもによって怒りの原因は異なるため、各自のトリガーを尊重し、正解は一つではないことを伝えましょう。

指導アイディア②「リフレーミングを学ぶ」

<目的>

・リフレーミング(物事を別の視点から見直す方法)を学び、怒りやネガティブな感情を柔らかくする力を育てる。

・自分の感情や状況を冷静に受け止めるスキルを身につける。

<準備物>

・リフレーミングカード

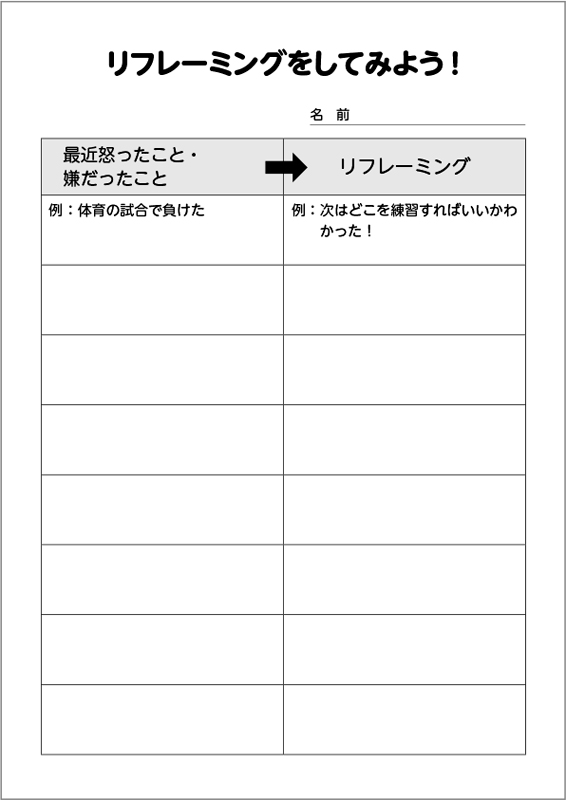

・リフレーミングワークシート

<導入>

・先生の説明:

「みなさんは嫌なことがあったとき、どう感じることが多いでしょうか。今日は、その『嫌なこと』を少し違う見方で考えてみる方法、『リフレーミング』について練習してみたいと思います。リフレーミングとは、物事を別の視点で考えて、心を軽くする方法のことを言います」

<展開>

活動① リフレーミングの例を考える

①リフレーミングの例を紹介する

・先生がいくつかのリフレーミング例を出し、子どもたちに「どんな気持ちになりそう?」と問いかけます。

(例「雨が降って嫌だ → 雨のおかげで木や花が元気になるね。」「先生に注意された → 次から気をつければもっと良くなるね。」など)

②リフレーミングフレーズの練習

・子どもたちに、「でも」「おかげで」を使ったリフレーミングの例を一緒に考えさせます。

活動②「リフレーミングカード」を使った練習

①カードを配布

・子どもたちにネガティブな状況が書かれたカードを1枚ずつ配ります。

(例:「友だちに負けた」「宿題を忘れて怒られた」「グループで意見が通らなかった」)

②ポジティブな捉え方を考える

・子どもたちがその場面について、リフレーミングのアイディアを書き出します。

(例:「宿題を忘れて怒られた → これから忘れないための工夫を考えるチャンス」)

③ペアで共有

・ペアになり、それぞれのリフレーミングを共有します。

活動③ 自分の経験をリフレーミングしてみよう

①個人ワーク

・子どもたちに「最近怒ったこと、嫌だったこと」を振り返ってもらいます。

(質問例:「最近イライラしたことはどんなこと?」「その場面を、別の見方で考えるとどうなるかな?」)

②リフレーミングを書き出す

・ワークシートに、ネガティブな出来事とそのリフレーミングをペアで書き出します。

(例:「体育の試合で負けた → 次はどこを練習すればいいかわかった」)

③全体発表

・数名が自分のリフレーミング例を発表します。

<終末>

「リフレーミングを使って、気持ちが楽になったことはありましたか?」

「これから嫌なことがあったら、どう考えてみたいと思いますか?」

【アドバイス】

①具体的な例を多用する

子どもたちが身近に感じられるよう、学校や日常生活の場面を例に挙げましょう。

②肯定的な雰囲気を作る

リフレーミングに正解はないことを伝え、子どもたちの自由な発想を受け入れましょう。

③繰り返し練習

1回の活動だけでなく、普段の授業や日常会話でもリフレーミングを意識させましょう。