子供が自分で学ぶための情報活用スキルを身に付けるための時間が必要 【中教審レポートと関係者インタビューで綴る 次期学習指導要領「改訂への道」#10】

前回は、中央教育審議会の委員であり、教育課程企画特別部会の主査代理として学習指導要領の方向性に関する審議に携わる堀田龍也教授(東京学芸大学教職大学院)に、学習指導要領の構造化とデジタル・テクノロジー(以下、デジタル)活用の具体や情報活用能力の育成について説明をしていただきました。今回はさらに、情報活用能力の2つの面についてお話を伺っていきます。

なお、学校教育とデジタルの活用を考えていく上で、非常に大きな示唆を与えてくれる、堀田龍也教授と田村学主任視学官(文部科学省)による、リーディングDXスクール特別講座、「これからのGIGA!!!教科の学びをどう深める!?」も、ぜひ下記URLよりご参照ください。

https://www.youtube.com/watch?v=IbvS65qEMo4&t=2048s

目次

情報活用能力を付けていく時間を明示的に設定する必要がある

前回、情報活用能力を育むには、まだ課題が横たわっていると話しましたが、それについてお話をしていくことにしましょう。

例えば、日常ほとんどデジタル端末を活用していない学校では、ちょっと使っただけで「端末を使わせると時間がかかるから、今まで通りの授業のほうがいい」と判断してしまいます。なぜ時間がかかるかと言えば、子供たちが端末を利用する経験値が低いからです。一定の時間をかけてそこを乗り越えさせることが必要ですが、教育課程上どこにその時間があるかと言えば、ありません。「国語で文字入力をやろう」とか「社会科のこの学習内容と関連付けてやろう」というように、学校の裁量で行わなければなりません。

これが教育課程上の課題であり、次の学習指導要領では、子供たちが自分で学ぶための情報活用のスキルを身に付けるための、何らかの時間が必要かもしれません。あくまで私の意見ですが、その時間のカリキュラム化は必要だろうと思いますし、もし多くの方が必要だと考えるならば、時間に余裕のない中で、どのように入れていくのかについて検討することが必要でしょう。

これまでは、その時間が設定されていないから、ちょっとした帯時間で練習したり、空き時間などには自由に使わせたりして、文字入力やアプリ活用に慣れさせることを推奨していました。しかし、その状況は少し変わってきたと思います。情報活用のスキルが付いている子供は自らどんどん学んでいくことができるのですが、それが身に付いていない子供は相変わらずうまく学べないわけです。しかも、前回お話ししたように、自ら学べるほうが学力が付くということであれば、そのような学び方としての情報活用能力を付けていく時間を明示的に設定する必要があるのではないでしょうか。

義務教育の最終段階である中学校で、はたして情報教育は足りている?

さて、ここから最初にお話をしたポイントの3つ目に入っていくことにしましょう。

読者の多くを占める、義務教育に携わる先生方からすると、先の話だと思われるかもしれませんが、大学はすでに「数理・データサイエンス・AI教育」を文系・理系に関わらず、行わなければなりません。それは、例えば自動運転を考えてみても分かることだと思います。万が一、自動運転の車が事故を起こして裁判になれば、法律関係者は「データサイエンスやAIは分かりません」では済まされないわけです。ですから、大学でもそのような内容を文系・理系に関わらず、すべての学生が学ぶわけです。

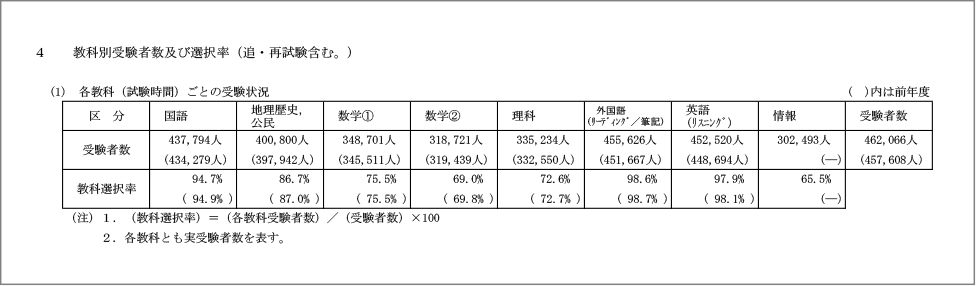

高校でもすでに、情報という教科の「情報Ⅰ」という科目が必履修になっています。そして2025年1月の大学入学共通テストから、「情報」という教科が入りました。その平均点は約69点と比較的高く、受験者数の割合は約66%です。「低い」と思われるかもしれませんが、理科でも73%程度ですから、けっこう高い割合と言えるでしょう(資料参照)。

【資料】

では、高校の情報を学ぶための基礎となる小中学校での活用経験を考えてみると、そこには大きな差があります。端末をたくさん使って学んだ経験がある子供は、高校で「情報Ⅰ」を実感をもって理解できるけれど、経験の少ない子供は「何のことかよく分からない」となるかもしれません。しかも、それが大学の入試科目になっているわけです。これは小中学校の先生も考えておくことが必要でしょう。

もっと子供たちに身近な日常で考えてみても、フィルターバブル(インターネット活用の情報を記憶しているAIが、日常活用している情報と同様の情報を繰り返し提示するため、日頃見ている情報と同種の情報ばかりに囲まれてしまう現象=そのため偏った価値観の中に閉じてしまう危険性が起こる)やエコーチェンバー(SNSでのフィルターバブルと類似の現象)といった現象があります。これは技術の話、原理の話が分からなければ、なぜそうなってしまうのかが分からないし、いくら先生が「気を付けなさい」と言っても、どのような態度を取るべきかが分かりません。そのように、技術理解が伴った態度決定・変容が求められるのが、これからの情報社会なのです。

そう考えてみると、義務教育の最終段階である中学校で、はたして情報教育は足りているのだろうかということになります。