静かな植物界のとんでもない元気者・タケノコ【モンタ先生の自然はともだち】

地に根を張り、その場から動くことのない植物たちは「静」のイメージで捉えられることが多いのではないかと思います。特に竹林は、風がときおり葉を揺らす音しか聞こえないような、幽玄閑寂の代名詞のような雰囲気ですね。

しかし、そんな静かな竹林の若芽たち…タケノコは、とんでもない元気者なんですよ。

なんと1日で1メートル以上伸びることもあるというのですから、まさに爆発的なパワーを持っていると言えるのではないでしょうか?

今回は、そんなタケノコのヒミツをモンタ先生がご紹介します。

【連載】モンタ先生の自然はともだち #07

執筆/森田弘文

目次

タケノコって……どのくらい伸びるかな?

春となり、野山ではいろいろな山菜が採れ、食卓がにぎやかになってきました。

そんな春の味覚を代表する野菜といえば、そうです。タケノコです。タケノコご飯、タケノコの若竹煮などが定番でしょうか。生でもかじれるほど柔らかく風味も豊かで、やがて成長すると、あの直線的で硬い姿になってしまうのが不思議でなりません。

今回は、そんなタケノコの不思議について迫っていきたいと考えています。

上の写真は、筆者が勤務していた小学校の裏の竹林です。見事なモウソウチク(孟宗竹)が見られますね。

タケの仲間には大きく分けて、タケ類とササ類の2つがあります。一般的に背が高いものがタケ、背が低いものがササとされています(詳しくは後述)。

いずれも「地下茎」というものを持っており、これが地中で横方向に広がりながら所々で若芽=タケノコを出し、それを上へ上へと伸ばすことで竹林を構成します。

タケノコはいずれも食べられますが、中でもモウソウチクのタケノコが、もっとも食べごたえがあって柔らかく、食用として大人気です。一般的に「タケノコ」というと、モウソウチクの若芽を指します。

モウソウチクは中国が原産で、江戸時代ごろに輸入されてきました。

ちなみに、日本で最も数の多いタケはマダケ(真竹)という種類です。日本に昔からあった竹で、直径は細めで、筆の軸や竹籠など、加工品の材料としてよく使われています。そのタケノコには苦味(えぐ味)があります。

茶道の茶筅(ちゃせん)に使われているのはハチク(淡竹)です。細く割くことができ、加工しやすいため、工芸品や楽器、花器などの材料にもなります。そのタケノコは細く、柔らかく、ほんのりとした甘みがあり美味です。

これらマダケ、ハチク、モウソウチクの3種を、「日本三大有用竹」と呼びます。

タケは育つと頑丈でしなやかな、木材のような材質になりますが、分類的にはイネ科に属すため、木ではなく草の仲間なんですよ。あの硬い部分は茎で、「稈(かん)」と呼ばれます。

さて、タケノコの特長として真っ先に挙げられるのは、その成長スピードの速さです。

タケノコは漢字で「筍」と書きますが、これは一旬(いちじゅん)で大きく育つことが由来だとされています。

一旬は昔の暦の数え方で、10日を指します。

私も実際に、1日で何cm伸びるか調べてみたことがありますよ。

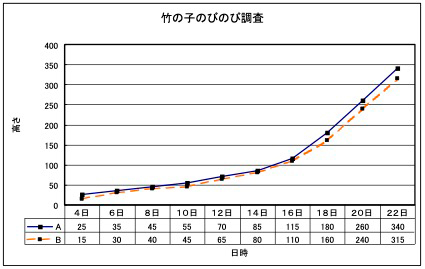

5月上旬にモウソウチク林に入り、ほんのちょっと頭を出し始めた20~30cmのタケノコを毎日継続観察し、下のようなグラフに記録してみました。

計り始めた頃は、1日に10㎝程度の成長でしたが、2週間くらいすると、1日に40㎝も伸びていることがグラフから読み取れます。

この数値でも驚きですが、さらに地下茎の栄養状態がよいところなどでは、1日に1メートル程度伸びることもあるそうです。伸びていくさまを、はっきりと目で追えるレベルですよね。

ただし、この爆発的な成長スピートはおよそ3ヶ月たたないうちに収まるようです。

また、地下茎の栄養状態によっては、小さなタケノコの状態で成長が止まってしまうものも多いようです。

まさに「自然の驚異!」とも言えるタケノコの成長。皆さんの身近でも目にしやすいので、もし、おうちの近くに竹林等があれば、眺めて見てはいかがでしょうか。

竹のおもしろ雑学○×クイズ

タケは身近で、子どもたちにとっても馴染みのある植物ではないかと思います。そこで、学校での雑談などにも使いやすい、〇×クイズを考えてみました。みなさんも、ぜひチャレンジしてみてください!

第1問 タケにも年輪はある? ◯ or ☓

第2問 タケノコは春にしか生えない? ◯ or ☓

第3問 竹林の面積が日本で一番広いのは京都? ◯ or ☓

第4問 タケを使って家を建てることができる? ◯ or ☓

第5問 かぐや姫が入っていたのはモウソウチク? ◯ or ☓

第6問 すべての竹はまっすぐにのびる? ◯ or ☓

第7問 切る時期によって、竹の硬さは変わる? ◯ or ☓

第8問 ササは細くて、竹は太い? ◯ or ☓

第9問 タケは節の部分から伸びている? ◯ or ☓

第10問 マダケとモウソウチクを一目で見分ける方法がある? ◯ or ☓

<クイズの答と解説>

| NO. | 答 | 解説 |

|---|---|---|

| 1 | × | 木は成長と共に幹が太くなりますが、タケはタケノコのときから太さは変わりませんので、年輪はありません。 |

| 2 | × | マイナーな種ですが、カンザンチクは夏、シホウチクは秋にタケノコを生やします。 |

| 3 | × | 実はタケの生産量が一番多いのは九州地方で、そのトップは鹿児島です。 |

| 4 | 〇 | 日本では、タケは建物の装飾には使われているものの、構造材としての活用はまだされていません。しかし、タイやベトナムなど海外の国では、タケを構造材にも活用した建物がたくさん建てられています。 |

| 5 | × | 竹取物語が生まれた平安時代には、モウソウチクはまだ輸入されていませんでした。そのため、かぐや姫はマダケに入っていたと考えられます。 |

| 6 | × | 根本が曲がるネマガリダケや、節毎にジグザグになるムツオレダケという 竹もあります。 |

| 7 | 〇 | 成長期にある春夏のタケは柔らかく、秋冬になると固く丈夫になります。そのため工芸品は、秋冬のタケを使います。 |

| 8 | × | 一概には言えません。現代の学術的な分類では太いササもありますし、逆に細いタケもあります。ササとタケの見分け方としては、若芽の茶色い皮がずっとくっついているのがササ、茶色い皮が早く落ち、稈がツルツルになるのがタケです。 |

| 9 | 〇 | タケは、それぞれの節の部分に成長点という細胞を持っており、それぞれの節から長く伸びていくことができます。 |

| 10 | 〇 | マダケの節は二重の輪になっており、モウソウチクの節は一重の輪になっています。 |

わたしが、なぜそんなにグングン生長するか、その秘密を教えましょう。植物が伸びるのは生長点というもののはたらきで、そこで細胞分裂させながら伸びていきます。草の場合、生長点は1つであることが多く、それは根本か茎の先にあります。ところが、わたしたちタケは、この生長点を節になる部分すべてに持っているんですよ。わたしを食べるときに、縦に切ってみてください。たくさんの節が詰まっているのが見えると思います。この節に生長点が密集した、「生長帯」というのがあり、一気に細胞分裂をして節と節の間を伸ばすんです。生長点を1つしか持たない植物が1センチ伸びたとすると、例えば30個の生長点を持つタケノコは、単純計算でも30センチ伸びる、というわけなのです。さらに、タケノコは『ジベレリン』という生長促進ホルモンを多く含んでいます。このジベレリンが細胞を刺激して生長を早めているんですよ。最後までお話を聞いてくれてありがとうございます。ぜひ皆さん、わたしに会いに、竹林に来てくださいね!

写真/モンタ先生

イラスト/ミセスモンタ(元東京都公立小学校教諭)

森田弘文(もりたひろふみ)

ナチュラリスト。元東京都公立小学校校長。公立小学校での教職歴は38年。東京都教育研究員・教員研究生を経て、兵庫教育大学大学院自然系理科専攻で修士学位取得。教員時代の約20数年間に執筆した「モンタ博士の自然だよりシリーズ」の総数は約2000編以上に至る。2024年3月まで日本女子大学非常勤講師。その他、東京都小学校理科教育研究会夏季研修会(植物)、八王子市生涯学習センター主催「市民自由講座」、よみうりカルチャーセンター「親子でわくわく理科実験・観察(植物編・昆虫編)」、日野市社会教育センター「モンタ博士のわくわくドキドキ しぜん探検LABO」、あきる野市公民館主催「親子自然観察会」、区市理科教育研修会、理科・総合学習の校内研究会等の講師を担当。著書として、新八王子市史自然編(植物調査執筆等担当)、理科教育関係の指導書数冊。趣味は山登り・里山歩き・街歩き、植物の種子採集(現在約500種)、貝殻採集、星空観察、植物学名ラテン語学習、読書、マラソン、ズンバ、家庭菜園等。公式ホームページはこちら。