子どもだけでなく、教員にとっても安全な学校に!学校における安全と衛生~シリーズ「実践教育法規」~

- 連載

- シリーズ「実践教育法規」

教育に関する法令や制度に詳しい早稲田大学教職大学院・田中博之教授監修のもと、教育にまつわる法律や制度を分かりやすく解説していく本連載。第37回は「学校における安全と衛生」について。学校保健安全法で義務づけられている、学校安全計画の策定や危機管理マニュアルの作成。その内容をどれくらい把握していますか?

執筆/今田 敏弘(東京都世田谷区立北沢中学校 校長)

監修/田中 博之(早稲田大学教職大学院教授)

【連載】実践教育法規#37

目次

学校安全計画を立て安全確保に努める

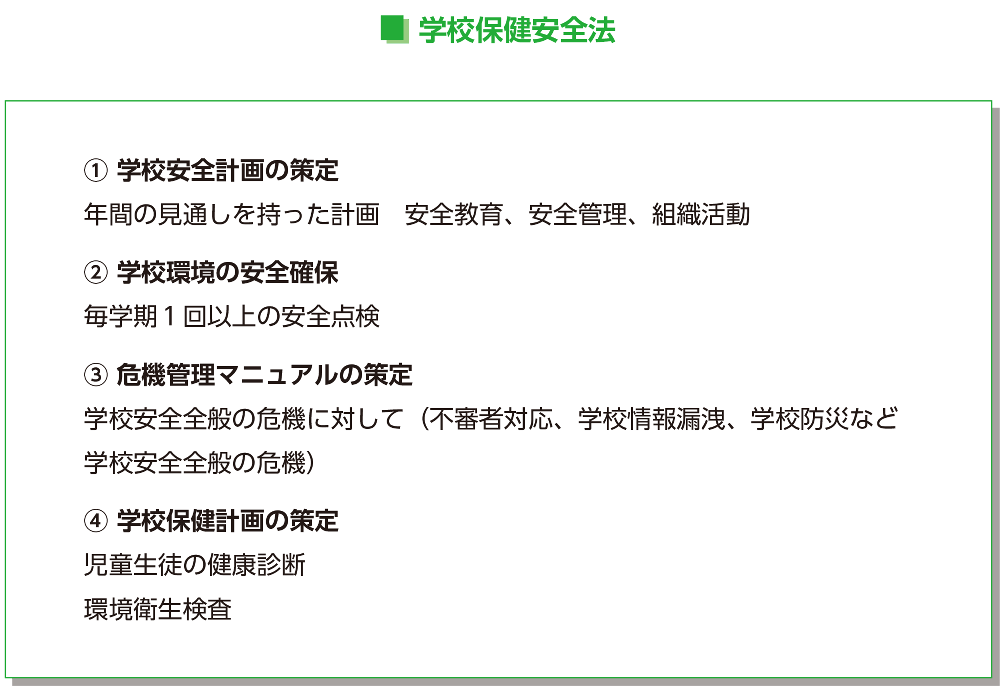

学校では、児童生徒、教職員、そのどちらに対しても十分に安全な環境でなければなりません。「学校保健安全法」第3章では、学校安全に関する条項を取り上げています。学校安全計画の策定(第27条)、学校環境の安全確保(第28条)、危機管理マニュアルの作成(第29条)などがあります。

学校安全計画を策定することで、年間の見通しを持って教職員も安全教育、安全管理、組織活動に取り組むこととなります。学校環境の安全確保は、学校は児童生徒の安全確保の支障となる事項があるときには、遅滞なくその改善を図る措置等を行うものとされ(学校保健安全法第28条)、同施行規則第28条では、毎学期1回以上の安全点検を義務付けています。校舎内外の安全を点検することは、学校にいるすべての人の安全確保につながります。

また、危機管理マニュアルの作成では、交通事故、不審者対応、学校情報の漏洩など学校安全全般の危機、学校防災などを考えることができます。事前対応、事後対応、再発防止を考えることは児童生徒の安全確保と同時に教職員の安全確保にもつながります。

学校保健計画の作成

学校保健安全法では、学校保健計画の策定も規定しており、第5条には、児童生徒及び教職員の健康診断、環境衛生検査などが記載されています。子どもたちの健康を見守る学校の教職員は、自身の健康にも気を付けていかなければならなりません。

感染症予防では、新型コロナ感染症対策では、これまでの様々な知見をもとに政府の基本的な考え方が打ち出され、文部科学省、都道府県教育委員会、市町村教育委員会にその対応が下りてきました。新たな感染症の出現もまた起こりえます。最新の正しい情報、知識を得て、適切に対応していくことが必要になります。市町村教育委員会からの情報提供などを受けて、保護者や地域などと連携して対応することで、児童生徒の安全確保、学校で働く教職員自身の安全確保につながっていくのです。

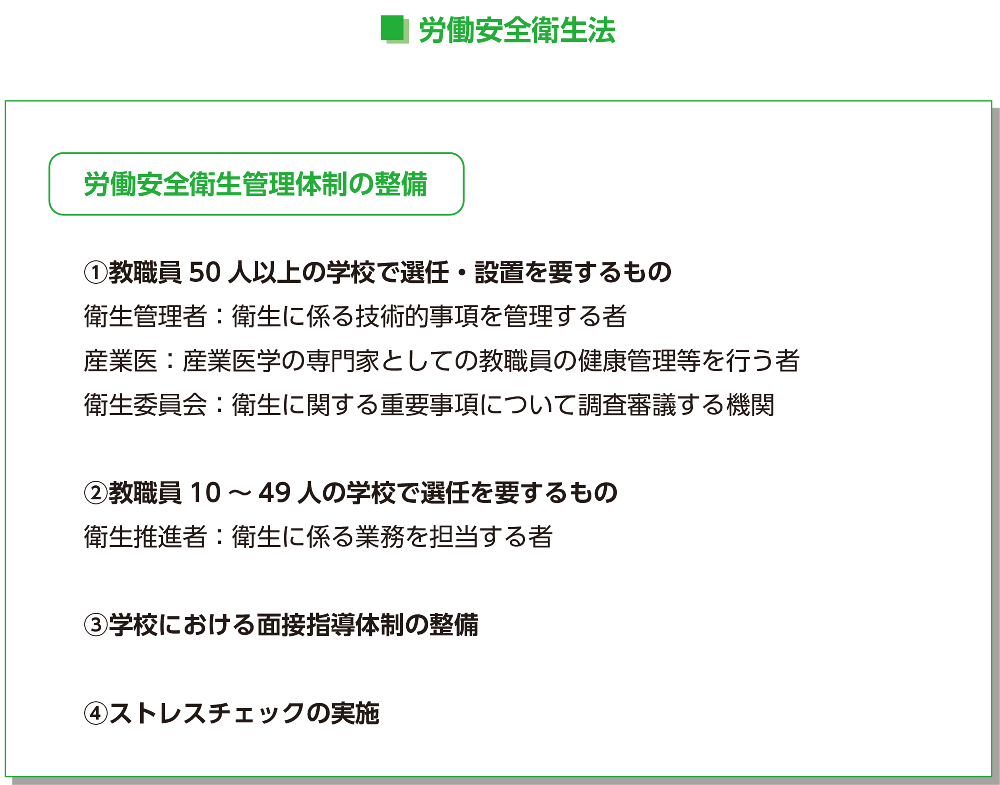

労働安全管理体制の整備

学校教育の質の向上のためには、学校は教職員が教育活動に専念できる適切な職場であることが欠かせません。労働安全衛生法は、労働災害の防止の総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。それにより、学校の設置者である教育委員会等には、労働安全管理体制の整備が求められています。

体制の整備としては、教職員50人以上の学校で衛生管理者、産業医の選任と衛生委員会の設置があります。教職員10~49人の学校では衛生推進者が選任されます。その他に、学校における面接指導体制の整備やストレスチェックの実施が行われることになっています。

実際には、衛生管理者には養護教諭、保健体育の中学・高校教諭等、産業医は、産業医の資格をもつ学校医を選任したり、校長、衛生管理者、産業医等で構成する衛生委員会には必要な委員を確保した上で、学校保健委員会等の既存の委員会と併用したりしています。また、衛生推進者には、副校長(教頭)、養護教諭などが選任していることが多くなっています。

快適な職場環境の形成

衛生委員会や衛生推進者の具体的な活動としては、安全で快適な職場環境の確保として職場巡視による作業環境や危険要因の確認・改善や公務災害、通勤災害の発生防止、健康診断の受診率向上および事後措置の実施として定期健康診断状況の確認や「要医療」対象者等への医療機関受診の勧奨があります。また、メンタルヘルスケアの推進としてストレスチェックの受検率の向上、メンタル不調の予防対策、ハラスメント防止に関する周知・啓発も含まれます。これらを通して、教職員の安全衛生や健康の保持推進を進めています。