【連載】令和型不登校の子どもたちに寄り添う トライアングル・アプローチ ♯7 なぜ、子どもは学校に行けなくなるのか?

近年の子どもたちと昭和型学校システムとのミスマッチを要因とした令和型不登校への対応を、三角形を組み合わせた模式図を用いて解説、提案する好評連載。今回も架空事例を基に、具体的なアプローチについて考えていきます。今回のテーマは、「子どもが学校に行けなくなる理由」です。

執筆/千葉孝司(元・北海道公立中学校教諭)

目次

今回の事例

「どうして学校に行けないのだろう」。

多くの大人が持つ疑問について考えていきましょう。

今回は、担任の先生からの「怠けている子どもに困っている」という相談(架空事例)をもとに考えていきます。

私は小学4年生の担任です。初めて担任を持ちます。クラスのCさん(女子児童)のことで相談があります。Cさんは友達も多く、勉強も得意で何か困っている様子もありません。

ところが毎朝、登校時間になると「お腹が痛い」と言い出します。夕方になると元気になって、明日は行くからねと親と約束します。ところが、また次の朝になると「お腹が痛い」と言うことの繰り返しです。病院で診てもらっても特に悪いところは見つかりません。

この連載を読むと、不登校の子どもの中には「行かない」のではなく「行けない」子どもがいるのだということは理解できます。

でも、Cさんは怠けているだけですし、このまま休ませることがCさんの将来にプラスになるとは考えられません。親には毎朝、登校を促してもらっていますが、もっと強く、本気で言ってもらうべきだろうかと考えています。

(20代 女性N 小学校教諭)

行けない理由は過去にある

「どうして学校に行けないのかわからない」。

不登校の子どもとかかわる多くの大人が口にすることです。大人が自分の経験の中で捉えると、「行きたくない、怠けているだけでは?」ということになります。そのスタート地点に立つと、説教や説得という過程を経て再登校というゴールを目指すことになってしまいます。確かに少し休むだけなら、楽しくて楽かもしれません。しかし、長期間欠席することは、楽しくもないし、楽でもないのです。「怠けているのでは?」という視点を一度外して考えることが大切です。怠けていると思えば、怠けているようにしか見えなくなるからです。

行けない理由を現在から探すと、「友達とも仲良くやっているし、勉強もよく理解しているようだし、困っていることもなさそうだ」となります。そうなると、なぜ行けないのかわからない、やはり怠けているのでは、ということになります。

じつは、学校に行けない理由は過去にあり、過去から生まれる先への不安が登校をためらわせているのです。

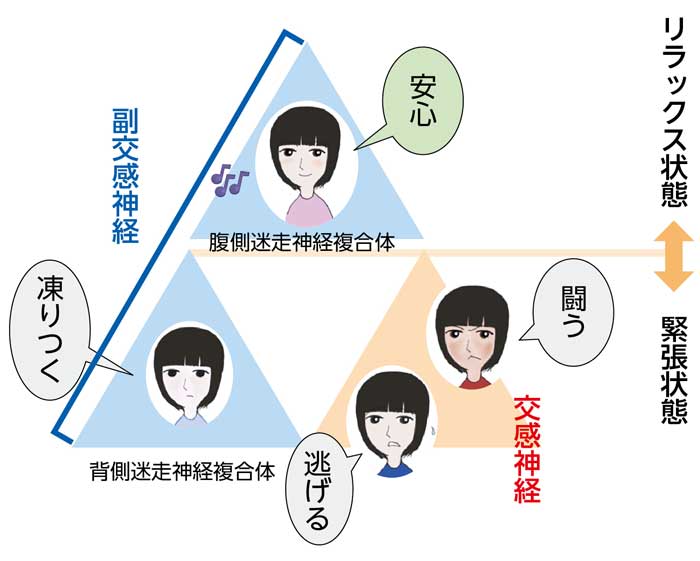

ポリヴェーガル理論という自律神経に関する考えをもとに説明していきましょう。

自律神経には交感神経と副交感神経があることはよく知られています。

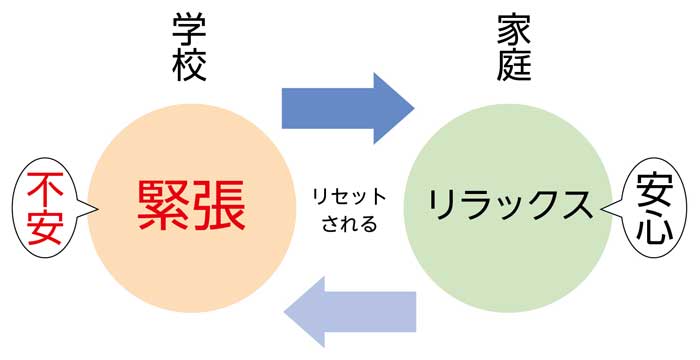

緊張して働いているときには交感神経が優位になり、家でリラックスしているときには副交感神経が優位になります。オンとオフといったイメージです。

さて、人間の祖先が自然の中で暮らしていた時代、どんな場面で交感神経が優位になったでしょうか。おそらく狩りをする場面や敵から逃げる場面が相当します。そんなとき、緊張から、心も身体も「闘う」「逃げる」ことに向かったはずです。なにしろたくさんの血液を循環させ、酸素を多く運ばなければなりません。アクセルを踏み込んでいる状態です。

反対に副交感神経が優位になったのは、安全な場所でのんびりとくつろいでいた場面です。心も身体も「安心」な状態になります。アクセルを離し、ゆっくりとブレーキを踏んでいる状態です。

他にも緊張があまりにも強いために、心も身体も「凍りつく」場合があります。これは、急ブレーキを踏んでいる状態です。人間の身体は、状況に適した反応をするようにできています。

不登校は、持続する不安や負担が原因で「闘う」「逃げる」という状態が続くことで起きます。

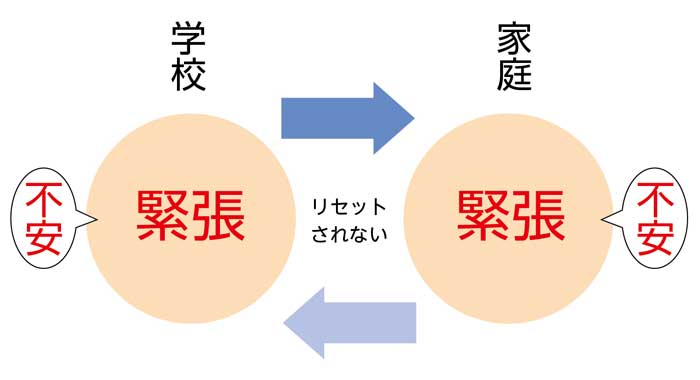

不安や負担で「早く帰りたいなあ」という状態になっても、家に帰ってリラックスすることでリセットされれば、翌日も登校できるでしょう。

しかし、緊張して不安な状態が長く続くと、家にいてもリセットされず、身体が「闘う」「逃げる」という状態のままになります。翌朝、不安なことが頭をよぎり、身体が誤作動を起こし、「逃げる」モードになります。身体的には消化器官が働きにくくなり、腹痛なども起きます。そうなると身体につられて心も「行きたくないなあ」となります。

そうなってしまった子を無理に登校させようとすると、部屋に「逃げる」、暴言を吐いて親と「闘う」、何を言っても動かずに「凍りつく」という状態になるのです。

不登校は、緊張状態が続くことで身体が誤作動を起こし、「行きたくない心」と「すくむ身体」が続いている状態です。これをリセットするためには、ゆっくりとリラックスして過ごすことが必要になります。

上手に休みさえすれば多くの子どもが登校できるのは、そういう理由からなのです。

この場合、行けない理由は現在の中にありません。過去の不安や負担の蓄積がその理由になります。

不安や負担感についての感度も人それぞれです。担任の先生がいつも大声で叱責するといったことも、子どもによっては大きな不安や負担になります。「また怒鳴られるのではないか」とビクビクした状態に置かれると、心も身体も「逃げる」ことを選択するのです。

まずは緊張、不安を解くことが第一歩

不登校から回復させようとして、説得や説教をしても効果はありません。大人は「行かないといけないことをわかっていないのだろうか」と考え、いろいろと話をしがちですが、不登校は理解の問題ではなく、身体の問題でもあるからです。風邪をひいて熱を出している子どもに説教をしても熱は下がらないのと同様です。

不登校を回復させるために大切な第一歩は、「大丈夫だよ」と伝え、緊張、不安を解くことです。ところが多くの大人は、「このままでは大人になったとき大変だ」と考え、説得や説教をして、さらに緊張感や不安感を高めてしまいます。「このままの状態が続くと大変だ」という言葉に間違いはないのかもしれません。しかし、その言葉は全面的に正しいわけでもないのです。

子どもを回復させるためには、まず、周囲の大人の不安を緩和することが第一歩になります。

登校せず家にいても「闘う」モードの大人がそばにいれば、子どもの不安感は続き、「逃げる」モードが続くからです。

図で表すと、不登校は次のような状態が続くことで起きます。

回復させるためには、次の図のように家庭で学校のことを忘れさせ、リラックスさせなくてはなりません。

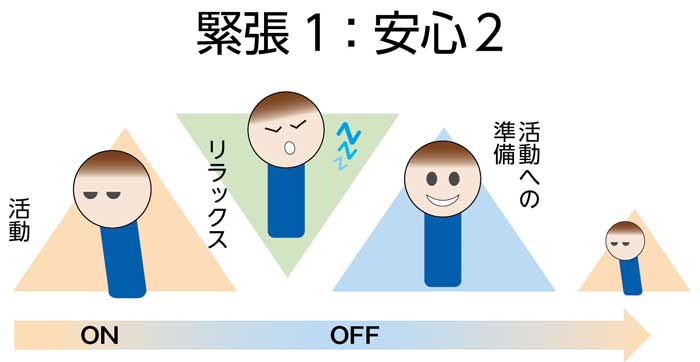

では、どれくらい休ませることが必要かというと、経験上「1:2の法則」があるように思います。

4か月無理をして登校し緊張した場合、回復に必要な期間は8か月です。

一学期の間、無理をして夏休み明けに登校できなかった生徒は、二学期の間はしっかりと休んで、三学期から少しずつ再登校の準備をし、新年度から復帰するといったイメージです。

もちろんこれは大雑把な目安であり、それくらいかかるということを覚悟して接した方が良いということです。上手に休むことができれば、もっと早く回復するでしょうし、欠席はしているけれど心が休めない状態が続けば、復帰はさらに遅くなります。

N先生のCさんへの対応について考える

今回の事例に関して、N先生のこれまでの対応は次のようなものでした。

N「もう結構休んでいるけど、そろそろ学校に行くのはどう?」

C「はい……(そう言われても)」

N「いつまでも休んでいても仕方ないよね。学校に来れば楽しいこともあるよ」

C「はい……(それはわかっているんだけど、今は無理)」

N「じゃあ、明日から学校に行こう!」

C「……(無理って言っても無駄だよなあ)」

N「あれ、返事は? 先生はクラスみんながそろって生活できた方がいいと思うんだよね」

C「……(全然、私の気持ちはわかってもらえないんだなあ)」

N「また。来週来るからね」

C「はい(来週、嫌だなぁ)」

いかがでしょうか。Cさんの緊張はN先生と会うことによって高められ、来週に向けて緊張は続きます。

もし、N先生にCさんの気持ちをそのまま伝えたら、N先生はどう考えるでしょうか。

「じゃ、一切会わない方がいいんですね。放置します!」

そんな言葉が返ってくるかもしれません。そうではないのです。もしも放置されたら、Cさんは「私は見捨てられた」という思いになり、不安な気持ちに拍車がかかってしまいます。

そうではなく、不安を受け止め、和らげるようなかかわりが必要なのです。

例えば、以下に示すようなかかわりです。

N「Cさん、こんにちは。いい天気だね。ポカポカして気持ちがいいな。リラックスできているかい?」

C「はい……(リラックスしていいのかな)」

N「Cさんは頑張り屋さんだから、今まで頑張ってきたよね。だから今はゆっくり休んでいいんだよ」

C「はい……(休んでも怒られないんだ)」

N「家でのんびりしていれば、身体は休めると思うんだけど、心は休めているかな?」

C「心が休むってどういうことですか?」

N「不安や焦りがない状態かな。不安はあるの?」

C「はい……(不安だらけでつらい)」

N「不安なことって、どんなことがあるの? 言ってもいいんだよ」

C「はい(いっぱいあるけど、学校行けって言われるから言えなかった)」

N「先生はCさんの力になりたいと思っているよ。一人でつらい思いをしなくてもいいんだよ」

C「先生、あのね…」

~話を聴く~

N「今日はたくさん話してくれてありがとう。今、どんな気持ち?」

C「ほっとした気持ち。先生、また来てね」

このようにかかわれば、やがてCさんは、自分のことをわかってくれる大人のもとへと歩み始めるのです。

※この連載は、原則として月に1回の更新予定です。

<千葉孝司 プロフィール>

ちば・こうじ。1970年北海道生まれ。元・公立中学校教諭。ピンクシャツデーとかち発起人代表。いじめ防止や不登校対応に関する啓発活動に取り組み、カナダ発のいじめ防止運動ピンクシャツデーの普及にも努める。著書に「いじめと戦う!プロの対応術」(小学館)、「令和型不登校対応マップ」「WHYとHOWでよくわかる!いじめ 困ったときの指導法」「WHYとHOWでよくわかる!不登校 困ったときの対応術」(いずれも明治図書出版)等がある。

千葉孝司先生のご著書(必読の名著!)、好評発売中です。