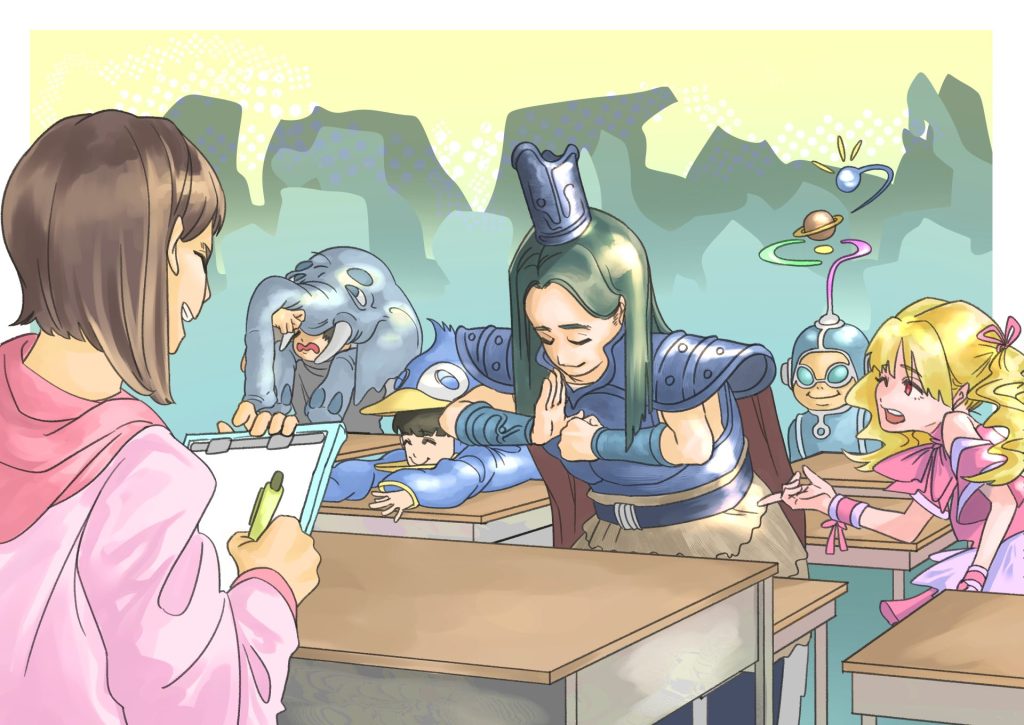

朝の健康観察を工夫して、教室が明るく大盛り上がり! 学級作りにもオススメです!

朝の時間は、児童と担任にとって1日のスタートを決める大切な時間です。特に健康観察は、児童の体調や心の状態を把握し、学級の雰囲気づくりにも関わります。しかし、形式的なやり取りになりがちで、児童が退屈することもあります。そこで、健康観察を楽しく、ユーモアのあるものにする工夫を紹介します。朝の時間を活気づけ、児童が笑顔で1日を始められるようなアイデアを考えていきましょう。

【連載】マスターヨーダの喫茶室~楽しい教職サポートルーム~

目次

1 健康観察の意義とは?

健康観察は単なる出欠確認ではなく、児童の健康状態を把握し、必要に応じた対応を行うことが目的です。しかし、それだけではなく、学級全体の雰囲気づくりにも大きく関わります。

わたしは、かつては健康観察を早く終えて授業に入りたかったため、「元気かどうか」の返答を聞きチェックし、元気でない児童のときだけ顔を上げるという方法を取っていました。しかし、ある日、体調が悪いのに「元気」と答えた児童が、後から調子を崩してしまうことがありました。この経験を機に、児童一人ひとりの顔色や様子をしっかり観察することの重要性を再認識しました。

健康観察には、次の3つの重要な意義があります。

⑴ 児童の健康状態の把握

発熱や体調不良を早期に発見し、適切に対応することができます。特に感染症が流行する時期には、クラス全体の健康を守るための大切な時間となります。

⑵ 児童の精神状態の確認

元気がない児童や普段と様子が違う児童に気づき、声をかけることで、心のケアが可能になります。メンタル面のチェックは、児童の安心感を高め、より良い学習環境をつくる上で欠かせません。

⑶ 学級の一体感の形成

朝のやり取りを温かく楽しいものにすることで、児童が安心感を持ち、学級全体の雰囲気が和らぎます。担任が児童一人ひとりと向き合うことで、信頼関係が築かれ、学級の結束力も高まります。

このように、健康観察は児童の心身の健康を見守るだけでなく、学級経営の基盤をつくる重要な時間です。形式的なやり取りに終始せず、児童の表情や声のトーンなど細かな変化を見逃さないようにすることが大切です。

2 一日を元気と笑顔でスタートしよう

健康観察が形式的になり、児童が「ただ答えるだけ」の状態になってしまうと、せっかくの朝の時間が単調になりがちです。本来、健康観察は学級の雰囲気を温かくし、児童同士や担任との関係を深める絶好の機会であるべきです。しかし、機械的なやり取りが続くと、児童にとっては退屈な時間になり、担任にとっても単なる確認作業に終わってしまいます。

以前、地域のライオンズクラブ主催の表彰式に児童引率として参加した際、クラブの会員が「○○ライオン」とお互いを呼び合う姿を見て、「これはおもしろい!」と感じました。この経験をヒントに、学級でも楽しめるやり取りを取り入れることを考えました。

楽しい健康観察を工夫することで、以下のような効果が期待できます。

⑴ 学級の活気が増す

朝から笑顔があふれ、ポジティブな雰囲気で1日をスタートできるようになります。児童の表情が明るくなれば、クラス全体の雰囲気も良くなり、学級経営にも良い影響を与えます。

⑵ 児童の参加意識が高まる

「元気です」と答えるだけでなく、自分なりの表現を工夫することで、児童が主体的に関われるようになります。例えば、「今日の気分を天気に例えて答える」「動作をつけて表現する」などの方法を取り入れることで、児童一人ひとりが考えながら参加できるようになります。

⑶ 担任と児童の距離が縮まる

ユーモアを交えたやり取りをすることで、児童が担任をより身近に感じるようになります。担任も児童のちょっとした変化に気づきやすくなり、関係性が深まることで、より安心して学校生活を送ることができる環境が整います。

また、児童にとって「楽しみな健康観察」となれば、朝の教室に来ること自体が楽しくなり、登校のきっかけになることも考えられます。特に、朝の会に参加することに抵抗を感じている児童にとって、少しでも「行ってみよう」と思える要素があれば、不登校や遅刻の防止にもつながる可能性があります。

このように、健康観察を単なる健康確認の時間ではなく、学級づくりの一環としてとらえ、児童が楽しめる工夫をすることが大切です。